От «колониального критицизма» до изменения языка - «Культура»

Книга этой недели — деколониальный роман «Все рушится» нигерийского писателя Чинуа Ачебе

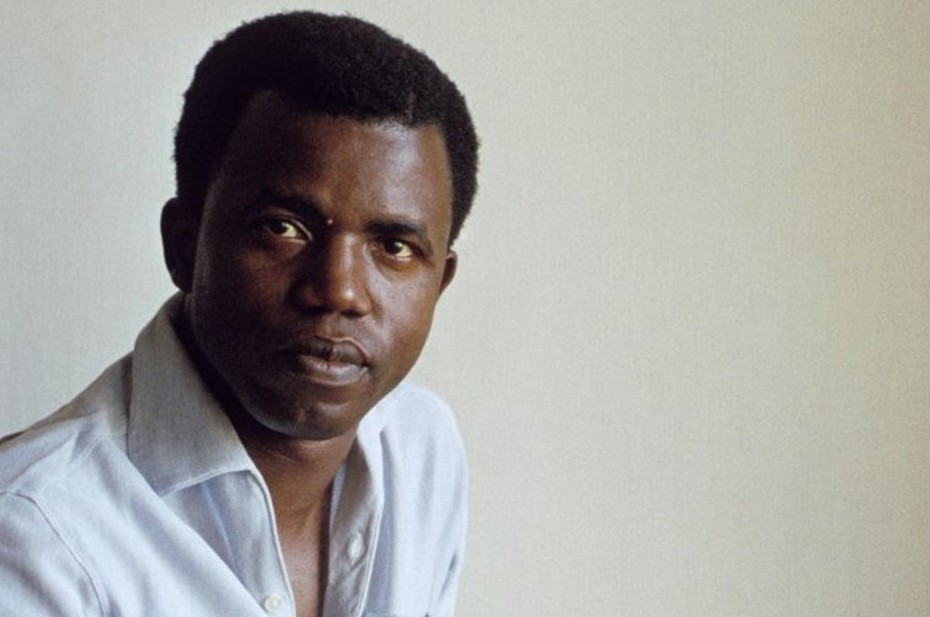

Сегодня, 16 ноября, центральной фигуре современной африканской литературы Чинуа Ачебе исполнилось бы 95 лет. Его главный роман «Все рушится», впервые изданный в 1958 году, стал тем текстом, который остается самым изучаемым, переводимым и читаемым африканским романом. Ачебе — автор, который отвергал звание «отца современной африканской литературы», хотя именно эта книга заняла поворотное место в литературе континента. Сегодня мы возвращаемся к ней — к истории о том, как мир Оконкво трещит по швам, когда сталкивается с чужой силой и чужой культурой.

«Идти своим путем»

Чинуа Ачебе родился 16 ноября 1930 года в церкви Святого Симона неподалеку от ибо-деревни Огиди в семье, стоящей на перекрестке традиционной культуры и христианского влияния. Его отец, учитель и евангелист Исайя Окафо Ачебе, ранний обращенный христианин и племянник уважаемого в Огиди лидера с репутацией терпимости, отказался от практик одинани, но продолжал уважать традиции предков. Мать, Джанет Анаэнечи Илоэгбунам, была дочерью кузнеца и лидером среди женщин церкви. В этом окружении — между проповедями отца, альманахами на стенах, коллажами и книгами, среди которых был пересказ «Сна в летнюю ночь» Шекспира и ибо-версия «Путешествия Пилигрима» Джона Беньяна, — формировалась тяга мальчика к историям.

Сам Ачебе вспоминал, что главным ориентиром было не письмо, а само «увлечение историями», услышанными сначала от матери и старшей сестры, «хотя бы об истории Черепахи», а потом — подслушанными в разговорах взрослых. Позже, в школе, он жадно читал рассказы о «дальних, почти эфемерных мирах», где, как он говорил, «волшебник жил в Африке, но отправлялся в Китай за лампой». С возрастом пришло понимание опасности чужой оптики: в одном из эссе он признавался, что сначала инстинктивно «вставал на сторону» белых героев колониальных романов, видя в них разум и доблесть, а местных — «тупыми и безобразными». «Это и было знаком того, что происходит, когда у тебя нет собственных историй», — сказал он позже.

Когда в 1948 году в Нигерии открылся первый университет в Ибадане, тогда еще «придаток Лондонского университета», как сформулировал это Ачебе, — он поступил в первый набор и получил стипендию на изучение медицины. Но уже в начале учебы почувствовал, как тон западной литературы об Африке бьет мимо правды. Именно здесь он стал критически относиться к роману «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и решил стать писателем после чтения «Мистера Джонсона» Джойса Кэри — книги, в которой нигерийские персонажи изображались либо дикарями, либо шутами. У Кэри, говорил Ачебе, «ревнивые дикари живут как мыши или крысы под полом дворца», а лица танцоров «искажены, как мешки с жиром». Это было для Ачебе знаком, что художественная проза может быть «истинной или ложной… по своему намерению и честности».

Чинуа Ачебе оставил медицину, чтобы изучать английский, историю и теологию — решение, стоившее ему стипендии. Тогда его семья собирала по всем родственникам деньги на обучение: старший брат Августин даже отказался от денег на поездку домой, чтобы Чинуа мог продолжить учебу. Ачебе вспоминал, что эти предметы — особенно сравнительное религиоведение — были открытием. Он говорил о двух преподавателях: Парриндере, «пионере» исследований религий Западной Африки, и Джеймсе Уэлче, блестящем проповеднике, который однажды произнес ставшую для Ачебе эпиграфом фразу: «Мы можем учить только тому, что знаем». Ачебе называл это «лучшим образованием», признавая, что писательству придется учиться самому: «Я не узнал там ничего, что мне действительно было нужно… Я должен был идти своим путем».

От учителя до редактора

Ибаданский университет стал для Ачебе лабораторией письма. В 1950 году он дебютировал в университетском журнале University Herald с текстом «Полярный бакалавриат», где использовал иронию, чтобы высветить интеллектуальную живость однокурсников. За ним последовали эссе о философии и свободе в академии в студенческом издании The Bug. В 1951—1952 годах он стал редактором Herald, а параллельно написал свой первый рассказ «В деревенской церкви», в котором с мягким юмором показывал переплетение сельской жизни и христианских символов. Вслед за ним появились «Старый порядок в конфликте с новым» и «Путь мертвецов» — истории о столкновении традиции и современности, где писатель искал понимание с обеих сторон.

Завершив финальные экзамены в 1953 году, Чинуа Ачебе получил степень второго класса — результат, который его потряс. Он вернулся в Огиди, не понимая, чем заниматься дальше, пока друг не убедил его подать заявку на должность учителя английского в школе Merchants of Light. Это было разваливающееся учреждение с бедной библиотекой, построенное, как говорили жители, на «плохом кусте» — участке, который считался обиталищем недружелюбных духов. И все же именно в этом промежутке, между университетом и неопределенностью, окончательно сформировалось то, что позже превратится в голос африканского романа.

Первый опыт преподавания у Ачебе был коротким: в школе он проработал всего четыре месяца, однако успел задать тон — требовал от учеников «читать широко и быть оригинальными в работе». Газет у них не было, и он носил в класс собственные — те самые, что читал в университете. Но уже в 1954 году Ачебе оставил школу и переехал в Лагос, где устроился на созданную колониальной администрацией Нигерийскую вещательную службу. Здесь, в отделе Talks, он писал тексты для радиоэфира и освоил различие между письменной и устной речью — навык, который позже сделал его диалоги такими точными.

Чинуа Ачебе вспоминал, что попал на радиовещание «по вмешательству профессора Уэлча»: сначала тот пытался отправить его в Кембридж, но когда стипендия не сложилась, посоветовал перейти в только что созданный нигерийский радиодепартамент, куда пришло «много людей из BBC». Ачебе признавался: он вовсе «не думал о радиовещании», просто после колледжа «не имел никакого представления, чем будет заниматься». Работа в отделе устной речи оказалась ему удивительно близка: «вы редактируете сценарии, речи, затем — рассказы», — говорил он, и это давало чувство причастности к новому, стремительно меняющемуся миру независимой Нигерии.

Лагос произвел на него сильное впечатление: огромная агломерация, куда стекались мигранты из деревень, кишела политическая и социальная жизнь. Здесь Ачебе начал работу над романом, пытаясь нащупать голос в литературной традиции, где, кроме нигерийских писателей Амоса Тутуолы и Сиприана Эквенси, почти никто не писал по-английски. В 1956 году визит королевы Елизаветы II стал для Ачебе еще одним напоминанием о политическом устройстве колонии. В том же году его направили на стажировку BBC в Лондон — первый выезд из Нигерии, шанс подтянуть навыки продюсирования.

«Лучшая дебютная книга после войны»

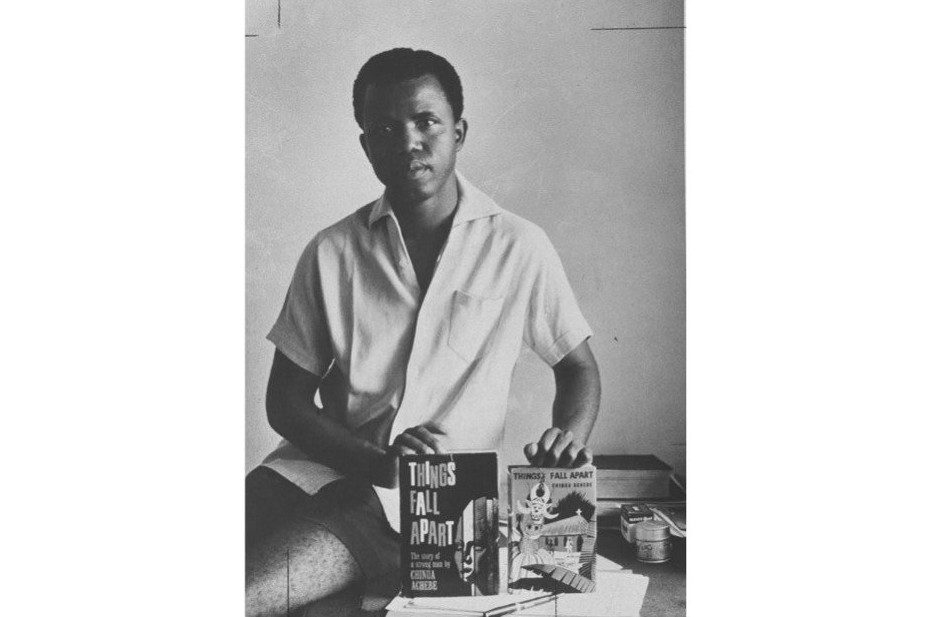

Чинуа Ачебе писал первые главы романа «Все рушится» в Лагосе, работая в Нигерийской вещательной службе, и одновременно спорил сам с собой о языке. «История заставила нас проглотить английский», — говорил он, объясняя, почему выбрал не ибо, который в письменном виде казался ему «чужим и скованным», собранным из несовпадающих диалектов, а английский язык. Первые наброски романа росли вширь, пока Ачебе не понял, что теряет опору. В одном интервью он вспоминал, что первоначально пытался вести «сагу трех семей», но увидел: «я покрываю слишком много земли». В 1957 году он «сделал нечто радикальное» — выкинул вторую и третью части, оставив историю Оконкво. Именно эта концентрация дала роману «тело».

Тогда же рукопись едва не пропала. Ачебе отправил черновик — «рукописный, и это была единственная копия в мире» — в лондонское агентство, найденное по объявлению в The Spectator. Денег они взяли «тридцать два фунта», а потом исчезли. Месяцы писатель писал письма в пустоту, пока глава отдела Talks на NBC, миссис Битти, не приехала в Лондон и не пришла в офис агентства лично. Ачебе говорил: «Они были в шоке… их идея была проста: рукопись, отправленная из Африки, не будет разыскиваться». После давления Битти из угла, где рукопись лежала «покрытая пылью», ее достали и выслали одну машинописную копию, без объяснений. С этим экземпляром Ачебе обратился к Гилберту Фелпсу — преподавателю BBC School, первому, кто сказал ему: «Я думаю, это интересно». Фелпс чувствовал текст настолько сильно, что разыскал Ачебе вне Лондона, чтобы лично сказать: «Это прекрасно. Хочешь, я покажу это своим издателям?» Но Ачебе настоял: сначала переписать все заново.

В 1958 году отредактированный текст оказался у издателя Уильяма Хайнеманна. И там тоже не сразу поняли, что перед ними. Директор фирмы Алан Хилл вспоминал: «Кто вообще станет покупать роман африканца? Нет прецедентов». Роман действительно попадал в пустоту: к тому моменту африканский роман как форма был очень молод, а попытка показать столкновение старых и новых укладов в художественном виде была почти безусловно новой. После внутренних колебаний рукопись дали почитать профессору Лондонской школы экономики Дону Макрею. Его отзыв — «лучшая дебютная книга после войны» — стал самым коротким в истории издательства. Хайнеманн напечатал около двух тысяч экземпляров — «очень мало, риск», как говорил Ачебе. Они разошлись быстро, и только решимость Хилла «пойти на еще большую авантюру» и выпустить дешевое издание привела к появлению серии African Writers Series.

Ачебе озаглавил книгу «Все рушится» по строке из стихотворения ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса The Second Coming. В этом выборе не было ни академической игры в символы, ни попытки уложить роман в поэтическую схему. Сам Ачебе в одном из интервью говорил об этом так: «Та фраза things fall apart (оригинальное название романа, — прим. ред.) казалась мне просто правильной и подходящей». Йейтс был ему действительно близок — «дикий ирландец», как Ачебе называл поэта в том же интервью. Писатель вспоминал его «страсть» и «любовь к языку», его «хаотичные идеи» казались Ачебе естественными для поэзии. Но он подчеркивал: никакой теории циклов цивилизации, которую обычно связывают с The Second Coming, он в момент выбора названия не имел в виду. Скорее — фон чтения, привычка ловить строку, в которой уже звучит необходимое.

«Африканцы — такие же люди, как и американцы, европейцы, азиаты»

Главный герой Оконкво появляется в романе Чинуа Ачебе как человек, который будто силой воли выдавил из себя каждую слабость. Он стремится быть противоположностью своего отца Унока — того, кто предпочитал играть на флейте и жить в долгах, а не бороться за успех. Оконкво одержим мужской силой и дисциплиной: именно это толкает героя к жестокости, к тем ударам, от которых однажды сбегает его сын.

Ранние главы разворачиваются почти пасторально, но без иллюзий. Книга начинается эпизодической, почти сновидческой хроникой деревенской жизни, где рядом с Оконкво обосновывается мальчик Икемефуна — заложник мира между деревнями, постепенно становящийся старшим братом для Нвойе. Икемефуна растет быстро, как побег ямса в сезон дождей. Привычные действия — сбор урожая, семейные мелкие стычки, праздники — поданы вместе с диалогами-афоризмами. Рассказчик поясняет укорененную в ибо ценность речи: «пословицы были чем-то вроде пальмового масла, на котором «готовились» слова».

Но пастораль оборачивается жестокостью быта. При плохом урожае люди голодают, младенцы не считаются настоящими людьми, пока им не исполнится шесть, а новорожденных близнецов бросают в лес как отмеченных злым духом. На фоне этого мира Икемефуна идет навстречу своей судьбе. Оракул требует его смерти, и, несмотря на предупреждение старейшины Эзеуго, Оконкво участвует в убийстве. При этом мальчик, уверенный, что его ведут домой, поет песню у себя в голове и проверяет примету: на какую ногу выпадет последний шаг. На правую — значит, мать жива и здорова, на левую — больна. Первый раз песня падает на правую, второй — на левую, но Икемефуна успокаивает себя: «второй раз не считается». Эта фраза — из детских примет, но в контексте сцены она звучит как последнее отчаяние. После убийства, кажется, что-то ломается внутри Нвойе, он как натянутая тетива. Его разрыв с отцом завершает долгий путь от страха к отстраненности. Когда Нвойе тянется к миссионерам и их религии, Оконкво видит в этом предательство, а в чужаках — угрозу самой ткани деревенского существования.

Тем временем события разворачиваются так: случайный выстрел на похоронах Эзеуго, смерть его сына, семилетняя ссылка в Мбанту, возвращение в измененную Умуофию, разрушение церкви в ответ на оскорбление священных масок, арест вождей, унижения судебных посланников. Все это — шаги к финалу, где герой остается один. Там, где деревня, наконец, собирается, чтобы решить, как противостоять колониальной власти, Оконкво действует первым — обезглавливает одного из посланников. Но толпа не идет за ним. И когда чиновник приходит, чтобы арестовать Оконкво, он находит его мертвым: герой покончил с собой. Для народа ибо это нарушение самых жестких табу. Его собственная судьба оказывается подведена к безмолвию.

Тема колониализма в романе «Все рушится» — логическое продолжение того напряжения, которое уже жило внутри деревни. Ачебе показывает ибо укорененными в собственной культуре и тем самым возвращает народу утраченное достоинство. Именно оно противостоит тому, что сам Ачебе называл привычной «дениграцией Африки в западном воображении». Он объяснял, что приходится снова и снова говорить очевидное: «Африканцы — такие же, как и американцы, европейцы, азиаты», и сама необходимость это пояснять — часть навязанного бремени.

В романе колониализм входит в жизнь ибо через трещины, возникающие там, где культура оказывается непонятной западному взгляду. Когда миссионеры пришли в Мбанту, они ожидали, что там будет король. Узнав, что его нет, они просто создали собственную систему правления. Та же логика работает и в религии: европейцы допускают, что мужчины могут драться из-за веры, тогда как традиции ибо запрещают убивать своих. Эти столкновения не выглядят экзотикой — они показывают, как несовместимые способы понимания мира начинают давить друг на друга.

Но Ачебе не идеализирует ибо. Современному читателю трудно принять, что Икемефуна должен быть убит за грехи другого рода. И все же из этой жесткости и вырастает масштаб романа: он честно показывает обе стороны. Британия в книге воплощает предательство, невежество и нетерпимость, но колонизаторы не предстают абсолютным злом. Ачебе ставит рядом две фигуры — Оконкво и миссионера Джеймса Смита — и показывает их как людей, которые отказываются идти на компромисс, когда их культура под угрозой. Это конфликт не только внешней силы и местного уклада, но и двух человеческих характеров, одинаково негибких.

Вне романа Ачебе говорил об этом жестче. Обсуждая «Сердце тьмы» Конрада, он спрашивал: «Видите ли вы там человечность?» — и напоминал, что автор мог позволить себе изображать африканцев как «собак, стоящих на задних лапах». Его возмущало, что такие описания оправдывали тем же доводом: «Он же был против империализма». Но Ачебе отвечал: «Этого недостаточно». Пока, говорил он, «мы живем в разных мирах», оправдания неизбежно будут звучать. Эта позиция становится ключом к чтению «Все рушится»: роман не просто фиксирует момент вторжения другой цивилизации, а разрушает привычную западную оптику, где Африка — фон, а колонизатор — повествователь. Такой взгляд критик The New Yorker назвал «колониальным критицизмом» — тем самым, что превращает африканского персонажа в незавершенного европейца.

Ачебе делает обратное: он возвращает миру историю, рассказанную изнутри. Его язык, его структура, его внимание к бытовым деталям и к моральным компромиссам создают именно то пространство, в котором, по его словам, «литература перестает быть роскошью» и становится «делом жизни и смерти, потому что мы создаем нового человека».

«Новый английский» и «народная скороговорка»

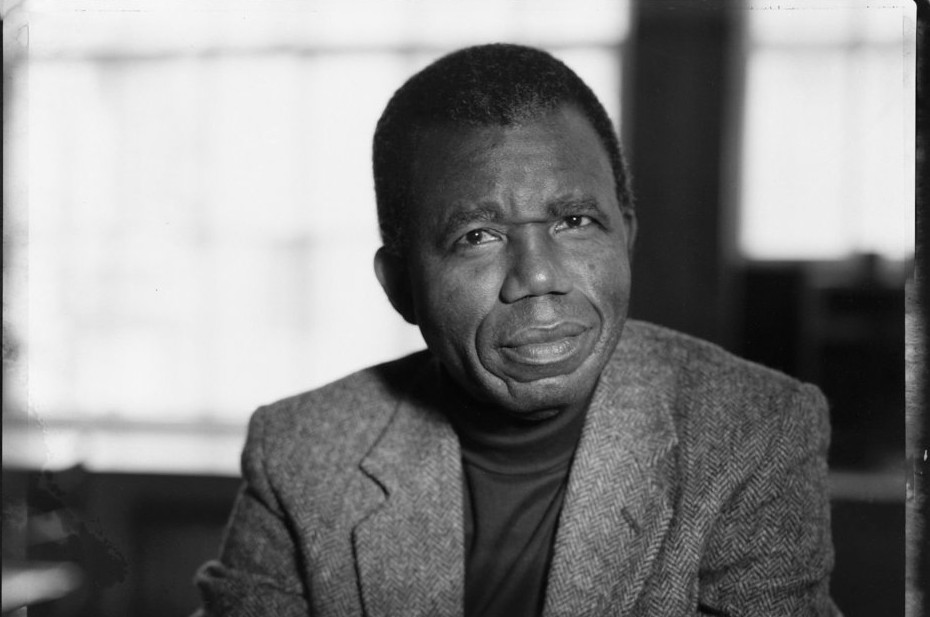

Роман приняли неравномерно — с восторгом, недоверием, с явным предубеждением. Но именно книга «Все рушится» изменила западное восприятие африканского письма. Сегодня роман изучают в Африке, Европе и Северной Америке, он переведен более чем на 50 языков, а журнал Time включил его в список ста лучших английских романов за 1923–2005 годы. Нигерийский драматург Воле Шойинка говорил даже точнее: это «первый роман на английском, который говорил изнутри африканского характера, а не показывал африканца как экзотику», — взгляд, который обычно закреплял белый наблюдатель.

А вот первые отклики на Западе были совсем другими. Критики хвалили подробность быта ибо, но почти не замечали литературных качеств книги. Газета The New York Times не только несколько раз неправильно написала имя Оконкво, но и сожалела об «исчезновении примитивного общества». Журнал The Listener похвалил «ясный и насыщенный стиль, свободный от дендизма, который часто встречается у негритянских авторов». Другие не скрывали раздражения. Британская журналистка Хонор Трейси саркастически спрашивала, «не хочет ли романист Ачебе вернуться к бездумным временам своего деда вместо того, чтобы держать современную должность в радиовещании».

Эти реакции показывали не столько отношение к книге, сколько характер чтения Африки на Западе. «Колониальный критицизм» проявлялся в каждом отзыве: ожидание экзотики, жалость к «примитивному», нежелание увидеть художественный выбор. Когда один критик назвал язык Ачебе «народной скороговоркой», он просто не услышал того, что писатель объяснял прямо: африканский автор должен «создавать английский, способный передать его собственный опыт». В знаменитом эссе «Африканский писатель и английский язык» Ачебе цитирует фразу первосвященника Эзеуго — «Мир подобен пляске Маски; чтобы видеть его хорошо, нельзя стоять на одном месте» — и показывает, как «новый английский» может переносить африканские интонации без потерь.

Но в 1960-е эта позиция казалась слишком смелой. На конференции африканских писателей в Уганде спорили о том, должна ли африканская литература существовать на европейских языках. Критик Оби Вали назвал ситуацию «тупиком», который можно преодолеть лишь тогда, когда «настоящее африканское письмо будет создаваться на африканских языках». Позже кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго полностью примет эту позицию, а Ачебе останется на своей: «пусть никто не обманывается тем, что мы пишем по-английски, — мы собираемся делать с ним неслыханные вещи».

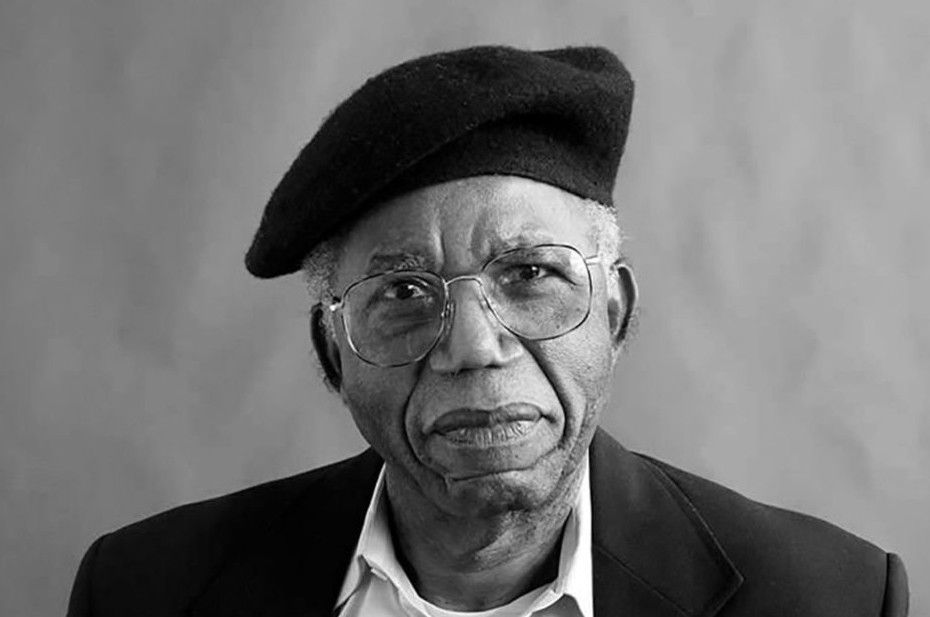

С течением времени именно этот подход оказался убедительным. BBC News включила «Все рушится» в список ста самых влиятельных романов, а «Британника» — в перечень «12 книг, которые считаются величайшими». На 60-летие романа его читали на сцене Southbank Centre в Лондоне — театральный режиссер Феми Элуфоводжо, нигерийский писатель Бен Окри, угандийская романистка Дженнифер Нансубуга Макумби и другие, превращая публичное чтение в жест признания.

Так критический шум первых лет — с неправильными именами, стереотипами и «примитивным обществом» — сменился пониманием масштаба. Роман, который сначала приняли как документ чужой культуры, постепенно занял свое место как художественное высказывание, изменившее сам язык, на котором говорят об Африке.

Издательство: АСТ

Перевод с английского: Ирина Доронина

Количество страниц: 224

Год: 2020

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!