Зэди Смит — феномен «оглушительного открытия нашего тысячелетия» - «Культура»

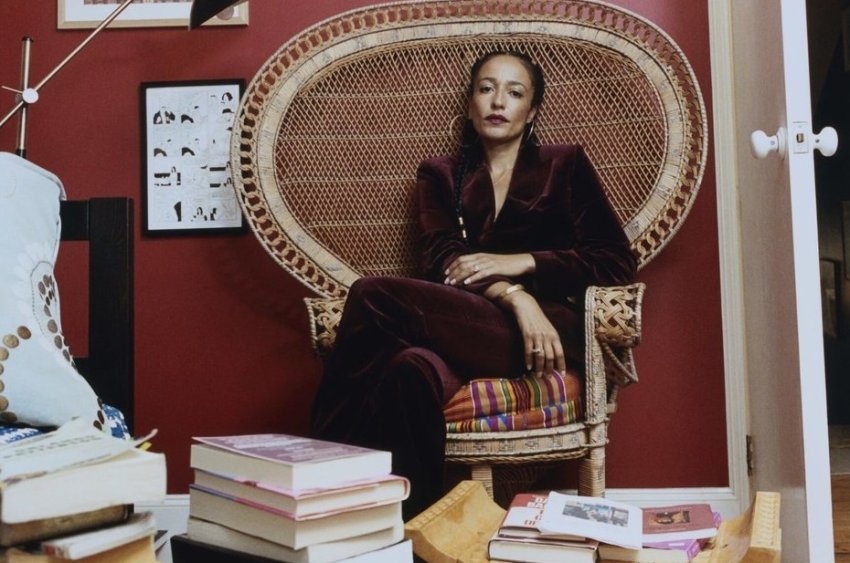

Британской писательнице Зэди Смит — 50 лет

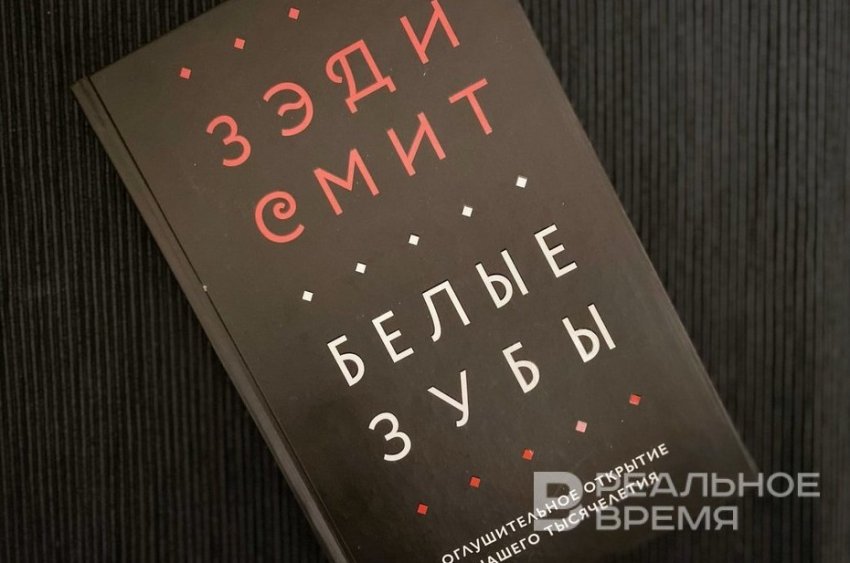

С выходом дебютного романа «Белые зубы» в 2000 году писательницу Зэди Смит практически сразу назвали «оглушительным открытием нашего тысячелетия». Вся ее писательская карьера на протяжении уже 25 лет проходит под счастливой звездой, а постоянному успеху можно только позавидовать. Каждая новая книга — бестселлер, множество премий, экранизации, а также статус самой яркой и модной писательницы Британии, которой сегодня исполнилось 50 лет. О чем пишет Зэди Смит и в чем ее феномен — рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

«Меня воспринимали как нечто экзотическое»

Зэди Смит родилась в северо-западном Лондоне, в районе Виллесден. В разных источниках ее день рождения указан по-разному: англоязычная «Википедия» и The Guardian пишут, что Зэди родилась 25-го, а русскоязычная «Википедия» и энциклопедия Britannica уверены, что это произошло 27 октября 1975 года. Мать Зэди Смит, Ивонн Бейли, приехала в Англию с Ямайки в 1969-м, а отец, Харви Смит, был англичанином и старше жены на тридцать лет. Семья вскоре распалась, но к этому времени у Сэди — так ее звали в детстве — уже была привычка уходить в собственный выдуманный мир. В четырнадцать лет она изменила имя: «Сэди» стало «Зэди».

Детство прошло среди музыки, кино и книг. Бен Смит, младший брат писательницы, вспоминал в одном интервью The Guardian: «Когда мы были детьми, моя сестра просто обожала Голливуд. Вся стена ее комнаты была обклеена фотографиями звезд 1930-х и 1940-х годов. Мы ходили в магазин в Виллесдене и покупали все семидюймовые синглы, что были в хитах. У нас была одна стереосистема и старый портативный бумбокс — очень бюджетный вариант. Но мы делали собственные радиопередачи, и это сильно погрузило нас в музыку». Музыка и воображение были ее средой. Позже, уже взрослая, она говорила в интервью Varsity:

Мать подталкивала дочь к чтению — прежде всего к американской литературе, написанной темнокожими авторами. Смит рассказывала: «Именно тогда я получила одни из лучших читательских впечатлений — от ранних произведений Тони Моррисон и Элис Уокер. Но со временем я стала подозрительно относиться к тому, почему она [мама] навязывала мне именно этот круг чтения. Поэтому, когда она дала мне книгу Зоры Ниэл Хёрстен, я с неохотой ее читала, но книга смогла преодолеть это сопротивление». В семье книги стояли в центре жизни. «Мать была библиотечной фанаткой, а отец — самоучкой». Сама Зэди вспоминала: «Почти единственным местом, где брак моих родителей мог считаться союзом, созданным на небесах, были их книжные полки».

Смит училась в муниципальных школах — Malorees Junior и Hampstead Comprehensive, а затем поступила в Кембридж, став первым человеком в семье, кто оказался в университете. Там она изучала английскую литературу, зарабатывала на жизнь джазовым пением и пробовалась в труппу Cambridge Footlights — безуспешно. Но Кембридж, по ее словам, оказался откровением: «Кембридж был настоящей радостью, — говорила она. — Скучной радостью. Люди читали книги в пафосном месте. Это была моя фантазия. Я это любила. До сих пор скучаю». Зэди Смит была почти единственной чернокожей студенткой: «Меня воспринимали как нечто экзотическое».

В те же годы Смит начала осознавать, как опыт ее матери отличался от ее собственного. Она рассказывала, что мать делилась воспоминаниями о расизме в Англии 1970-х: «Она звонила, спрашивала о свободной комнате, ей говорили, что она свободна. Но когда она приходила — оказывалось, что уже нет. Она звонила с конца улицы, появлялась через две минуты — и все равно слышала: комната занята». Для юной Зэди, выросшей в другой Англии, эти истории были откровением: «Они помогли лучше понять, какую связь мама ощущала с чернокожими американскими писателями».

На втором курсе Кембриджа Смит опубликовала рассказ в студенческом сборнике The Mays Anthology. Он привлек внимание издателя. Редактор Мэйс предупредил ее не спешить: «Тебе нужен агент, тебе нужно на что-то жить». Он познакомил ее с Салманом Рушди, который посоветовал агентство Wylie.

«Истерический реализм»?

Первые страницы романа «Белые зубы» — о мужчине, который решает покончить с собой в машине, но передумывает из-за случайного вмешательства. Так начинается история Арчи Джонса, 47-летнего англичанина, недавно брошенного женой-итальянкой, и его друга Самада Икбала, бенгальского мусульманина. Их судьбы, сплетенные в танке времен Второй мировой, продолжаются в Лондоне конца XX века — городе, где все переплетено: имперское прошлое, семейные предания, религии, смешанные браки и научные эксперименты.

Роман вышел в 2000 году и стал одним из самых громких дебютов в британской литературе. Но его история началась осенью 1997 года. Зэди Смит было 21, и она только что окончила Кембридж, когда ее первый роман был продан всего на 80 страницах с авансом, составляющим около 250 тыс. фунтов стерлингов. Два с половиной года спустя вышел солидный, насыщенный комедийный роман о многорасовой Великобритании, рассказанный через жизни двух семей.

Эти семьи — англо-ямайские Джонсы и бенгальские Икбалы. Арчибальд Джонс женился на молодой Кларе, дочери ямайки и фанатичной свидетельницы Иеговы*. Его лучший друг Самад, разочарованный официант и бывалый солдат, женился на молодой Алсане и мечтает удержать детей от «распада английской морали». У Джонсов рождается дочь Айри — умная, неуверенная, полусмешанная; у Икбалов — близнецы, Маджид и Миллат, два полюса: западный рационализм и восточный фанатизм. Через их судьбы Смит исследует Британию, живущую на границе веков и культур.

В романе сталкиваются религиозные общины, наука и фанатики, университетские лаборатории и кухни лондонских эмигрантов. Маджид становится ассистентом генетика Маркуса Чалфена, который работает над проектом «Будущая мышь» — мышью, в ДНК которой заранее «запрограммирован» рост опухоли. Миллат, наоборот, вступает в фундаменталистское движение КЕВИН, а Айри мечтает о личной свободе и любви. На фоне этих историй город становится зеркалом постколониальной страны, где Британия спорит сама с собой о прошлом и будущем.

Писательница говорила, что собственный семейный опыт лишь косвенно связан с романом: «Белые зубы» на самом деле не основаны на личном семейном опыте. Когда ты из смешанной семьи, это заставляет задумываться о наследии и о том, что передается из поколения в поколение. Но что касается расовой напряженности — многое в книге взято из историй иммигрантов, приехавших сюда».

Эту книгу Зэди Смит писала два года, и она совсем не ожидала, что процесс написания займет столько времени: «У меня были моменты страха, когда я не могла ничего написать. Это действительно сделало мою жизнь слегка абсурдной — я боялась, что не смогу закончить книгу или что она получится плохой. Но, в конце концов, нужно просто забыть об этом, иначе никогда не напишешь ни слова».

«Белые зубы» собрали все крупные литературные премии для дебюта — Whitbread, Guardian First Book Award, James Tait Black Memorial Prize, Commonwealth Writers Prize. В 2019 году The Guardian включила роман в список ста лучших книг XXI века, а BBC News — в перечень ста самых влиятельных романов. Критики хвалили книгу за масштаб и юмор, но не все соглашались с ее манерой. Рецензент Джеймс Вуд назвал «Белые зубы» образцом «истерического реализма» — стиля, где «информация становится новым персонажем, а избыточность убивает человечность». Позже Смит ответила, что в этом определении есть правда:

«Не думаю, что я была той, кого они ожидали увидеть»

В споре с Вудом Зэди Смит называла свой метод «смехом во тьме» — отсылка к Набокову: «Это не разделение разума и сердца, а полезное использование обоих». К слову, с русскими писателями и с Россией в целом у писательницы особые отношения. В 1989 году Зэди Смит впервые приехала в Москву — подростком для изучения русского языка. Она жила в коммуналке в одной из сталинских высоток и, как вспоминала позже в интервью, «в архитектурном плане чувствовала себя как дома — все казалось очень знакомым». Только одна вещь выбивалась из этого чувства узнавания — она сама.

В том путешествии, на фоне умирающего Советского Союза, ей запомнились споры о политике. «Мы, лондонские студенты, вели жаркие дискуссии с московскими коллегами. Они были большими поклонниками Тэтчер — особенно девушки — и видели в ней символ феминизма и свободы. А мы, конечно, считали ее фашисткой из пригорода!» — вспоминала Зэди. Разговоры об идеологиях, как признавалась писательница, часто заходили в тупик: в головах у московских студентов существовало лишь противопоставление — советская система против «свобод» Рейгана и Тэтчер. «Социал-демократия, которая интересовала меня, не имела для них ни реального значения, ни истории», — говорила она.

Русская культура вошла в жизнь Смит рано и надолго. Она рассказывала, что в юности для нее «очень много значили Толстой и Набоков». Последний «приучил презирать Достоевского» — «досадная ошибка, которую я сейчас исправляю», добавляла она. В 2019 году Зэди читала «Братьев Карамазовых». «Мне потребовалось двадцать лет, чтобы понять разницу между прекрасным стилистом и мудрецом. В тексте Достоевского — мудрость».

Набоков долго оставался для нее самым любимым писателем. Смит говорила: «Набоков, которого я любила больше всех писателей, когда была моложе, так презирал диалоги. Раньше я ни строчки не писала диалогов из-за него. Мне казалось, что это детская часть романа. Я писала «Белые зубы», постоянно чувствуя стыд». С годами она стала видеть в диалоге не слабость, а способ быть честной с реальностью: «Ты не можешь знать, что происходит в чьем-то сердце или разуме, но можешь слушать и записывать речь. Это не честно и не нечестно — это просто то, что есть».

Русский язык, как она признавалась, остался в ней на уровне звука и памяти: «Я все еще могу прочитать вслух любое русское предложение. Просто больше не понимаю, что это значит». Но связь с Москвой не оборвалась. В 2019 году Смит говорила, что действие ее следующего романа «будет разворачиваться в Москве»: «Жду не дождусь, когда смогу им заняться. Это будет веселая книга». Позже она уточнила, что рабочее название романа — «Самиздат». Пока проект отложен, но Смит добавила: «Когда-нибудь я обязательно вернусь к этой книге».

Ирония над постимперией

После выхода «Белых зубов» в 2000 году Зэди Смит проснулась знаменитой. Ее роман стал литературным событием: о нем писали газеты, его обсуждали на телевидении, а сама Смит вдруг оказалась в центре внимания британской культурной сцены. Она появлялась на телевидении и радио, бесконечно перелетала через Атлантику с книжными турами и медийными кампаниями — редкая судьба для писательницы-дебютантки.

Ее заметность в медиа объяснялась не только талантом, но и фигурой самой Смит — молодой, уверенной, остроумной. Она стала живым воплощением Британии нового века. Как отмечали критики, Зэди олицетворяла «направление британской культуры, которое поликультурно, ориентировано в будущее и отчуждено от идеи «наследия», с которой страна известна в других кругах». В этой новой литературе не было места викторианскому прошлому и колониальной ностальгии — только шум настоящего, речь улиц, юмор и стремительное мышление.

Стиль Смит — уверенный, остроумный и изобретательный — сделал ее роман увлекательным для читателей и поставил «Белые зубы» в ряд ключевых книг, определивших литературу на рубеже тысячелетий. Смит быстро стала символом поколения, которое писало о постимперской Британии не с горечью, а с иронией и ясностью. Почти сразу после выхода дебютного романа она получила приглашение стать писателем в резиденции Института современного искусства в Лондоне. Но уже к 2001 году Смит отошла от светских радаров и начала работать над вторым романом. Тем временем BBC заказала телеадаптацию «Белых зубов» — проект стоимостью пять миллионов фунтов. Сериал вышел в эфир в 2002 году и закрепил за писательницей статус нового классика.

После такого старта давление стало почти неизбежным. От Смит требовали второго романа такого же уровня. Она ответила «Собирателем автографов». Главный герой романа — Алекс Ли Тандем, англо-китайско-еврейский мужчина, живущий на окраине Лондона и зарабатывающий на жизнь покупкой и продажей автографов. Его навязчивая страсть к знаменитостям приводит к встрече с загадочной русско-американской актрисой Китти Александер, звездой Голливуда 1940-х. В его мире подлинность измеряется подписью — желанием истины под видом подлинного автографа.

«Собиратель автографов» стал одновременно сатирой и исповедью. Это роман о зависимости от славы, о том, как культ публичности разъедает личность. В одном из эпизодов герой, добившись редкой подписи и продав ее на аукционе, осознает, что чувствует новую степень фальши: он не тот, за кого его принимают, и не тот, кем считал себя сам. Критики приняли книгу сдержанно. Уже упомянутый здесь Джеймс Вуд назвал ее «мутацией» британской прозы — слишком «американской» по звучанию, с «пустым главным героем» и «навязчивостью, с которой автор пишет о еврействе». Но даже он признавал, что отдельные фразы «блистательны».

Несмотря на смешанные отзывы, роман стал коммерчески успешным и принес Смит литературную премию Jewish Quarterly–Wingate Prize в 2003 году. В этой книге не было прежнего веселого многоязычного хаоса, как в «Белых зубах». Текст стал более сосредоточенным и трезвым, попыткой использовать постмодерновую иронию против самой себя, чтобы напомнить: даже в мире автографов и подделок все еще нужны дружба и память.

Третий роман — «О красоте» — вышел в 2005 году и стал для Зэди Смит возвращением к большой литературной форме и одновременно разговором о расе, социальном статусе и морали в XXI веке. Как отметила сама писательница, эта книга — оммаж Эдварду Моргану Форстеру и его роману «Говардс Энд». «Можно начать с писем Хелен к сестре», — писал Форстер. Смит переиначила: «Начнем, пожалуй, с джеромовых электронных писем отцу». Так начинается история двух семей — либеральных Белси и консервативных Кипсов, чьи жизни постепенно переплетаются.

The Observer назвала роман «трансатлантической комической сагой» — действующие лица живут в вымышленном американском городке Веллингтон, похожем на Гарвард и Кембридж. Здесь сталкиваются не только люди, но и идеологии: Говард Белси, белый английский профессор, убежденный атеист, противопоставлен Монти Кипсу, черному британцу и религиозному консерватору. Их спор о свободе слова и позитивной дискриминации становится осью книги, сатирой на университетскую политику и академическое тщеславие. Смит возвращается к теме класса, куда с большим интересом, чем к теме расы. В отличие от Британии, в Америке говорить о расе проще, но все равно класс все перевешивает. Герой-рэпер Карл, бедный и прямолинейный, в какой-то момент говорит: «Вы уже не черные, а не знаю кто» — и получает в ответ тишину. Это обидное, но точное наблюдение: для Смит расовое различие оказывается не таким непреодолимым, как классовое.

Критик The New York Times писал, что Смит «никогда не теряет морального компаса и не отказывается от стремления к возвышенному». Под сатирой и смешными диалогами здесь живет простая, почти форстеровская идея: «только соединяй». Семейные сцены, по словам редактора Саймона Проссера, «самые сильные у Смит»: «Она лучше всех пишет о семьях». Отношения Говарда и его жены Кики, их детей, их ошибки и примирения напоминают старую фотографию, о которой Смит писала так: «Семья — это реальность, о которой мечтает Рождество... сложная, несчастливая, счастливая, со множеством оттенков этих слов». В романе «О красоте» эта мысль превращается в финальную сцену: Говард проваливает лекцию, но, увидев Кики в зале, просто улыбается ей. Она отвечает улыбкой, и под проекцией рембрандтовской «Женщины, купающейся в ручье» роман завершается не морализаторством, а тихим жестом человеческого взаимопонимания.

Любимая книга Зэди Смит

Когда в 2012 году вышел роман «Северо-Запад», критики сразу поняли — Зэди Смит вернулась в тот район Лондона, который знал ее лучше всех. Но на этот раз она вернулась иначе: не как хроникер мультикультурного пригорода, каким была в «Белых зубах», а как экспериментатор, выстраивающий хаотичный, ритмичный и многоголосый портрет поколения. В оригинале книга названа по почтовому индексу северо-западного Лондона — NW, и, как заметила сама Смит, это не просто географический код, а способ существования.

Роман разделен на пять частей, написанных в разных формах: от внутреннего монолога до сценарной раскадровки и нумерованных фрагментов. Смит признавалась: «Эта книга — моя любимая, и очень сильно любимая». Она знала, что «нельзя написать книгу лучше, чем ты сам», и в этом случае ее эксперимент был предельно личным — попыткой уловить живой язык улицы, шум города и внутренний разлад людей, выросших в одном районе, но оказавшихся на разных орбитах.

Главные герои — Лия, Натали, Феликс и Натан — выходцы из одного рабочего квартала, Колдвелла. Во многом они начинали одинаково, но оказались в совершенно разных жизненных точках: диаспора так называемых соседей. Лия — социальный работник, тонущая в чувстве вины и отказе от материнства. Натали — успешный адвокат, изменившая имя, чтобы отдалиться от прошлого. Феликс, мечтающий начать жизнь заново, погибает из-за случайной уличной ссоры. Натан, бывший школьный кумир, опустился до уличной торговли запрещенными препаратами.

Смит объясняла, что роман родился из боли за страну, потерявшую идею социальной мобильности. Писательницу вдохновила мысль историка Тони Джадта о конце британского «меритократического эксперимента» — времени, когда бесплатное образование и здравоохранение еще открывали путь вверх. «Я родилась в 1975-м, — говорила Смит, — и хотела добавить к этому послесловие. Мое поколение — последнее из последних». Она назвала «Северо-Запад» «своим личным «Прощай со всем этим»: прощанием с Англией, где социальные лифты еще работали.

Эту книгу часто называют «черным экзистенциальным романом». Живя в Риме и перечитывая Камю, Сартра и Джеймса Болдуина, Смит решила написать книгу о людях вроде нее самой — «черных людях с экзистенциальным кризисом». Не о расе, а о свободе и ответственности за выбор. В романе героиня Лия говорит: «Я единственный автор словаря, в котором дается определение меня». Эта фраза — кредо книги: самоопределение как привилегия и проклятие.

Но самоопределение не спасает от потери себя. Натали, добившаяся всего, чувствует пустоту. Она живет в викторианском доме, воспитывает детей, строит карьеру, но не знает, кто она. В ней две женщины — темнокожая девочка из муниципального квартала и юрист с безупречным резюме, и они не совпадают. Чтобы выйти из клетки, она устраивает себе серию «сексуальных побегов» через сайты для свингеров. Это не провокация, а отчаянный поиск реальности.

Форма книги отражает этот распад идентичности. Часть Натали написана в виде почти 200 коротких пунктов, почти как досье. Смит будто собирает героиню из осколков: бытовых сцен, переписок, юридических записей. Раздел Лии — поток сознания, урывочный, сбивчивый, с паузами и провалами. Раздел Феликса — почти классический рассказ, ритмичный и трагичный. А финальная часть превращается в документ, где голоса героев начинают сливаться. Постоянный наблюдатель за творчеством Зэди Смит — критик Джеймс Вуд — назвал «Северо-Запад» лучшим романом Смит и включил его в список лучших книг 2012 года, отметив: «Под экспериментальной поверхностью течет ясный реализм. Смит — великий городской реалист».

Речь, уличная и живая, — главный инструмент романа. Феликс говорит рваными фразами, с ритмом рэпа; Натали — сухо и выверенно; Лия — как будто думает вслух. Сам Лондон здесь тоже разговаривает: срывами, шумами, интонациями. Это книга, которая слышит. Если первый роман демонстрировал способности Смит, то «Северо-Запад» показывает, что именно она хочет слышать.

Многое из жизни Натали пересекается с биографией самой писательницы, но Смит открестилась от автобиографизма: «Я уверена, что у всех моих персонажей есть частичка моей ДНК. Но не думаю, что мы очень уж близки. Она — амбициозное дитя эпохи Маргарет Тэтчер. Я бы чувствовала себя подавленной, если бы дружила с Натали — она слишком сильно верит в выживание сильнейших». Эта дистанция принципиальна: Натали — продукт времени, в котором выживает не талант, а приспособленность.

Впрочем, сквозь мрачные линии романа проступает тепло. «Северо-Запад» по-своему уютен — как послеобеденное время в парке в теплую погоду. В книге чувствуется личная память: мать Лии — социальный работник, как и мать самой Смит, Ивонна; Натали, как и автор, училась в хорошем университете. В одном из интервью Смит вспоминала: «Мы всегда чувствовали себя очень счастливыми. Только став взрослой, я поняла, что мы не были богатыми, но это было нормально».

«Северо-Запад» — роман о конце общественного договора, о том, что социальное равенство — больше не гарант, а миф. Смит, выросшая в эпоху надежд, пишет о поколении, которое пришло после: когда все лестницы убраны, а выбор остался, но больше некуда идти. И если раньше ее герои искали идентичность, то теперь они просто пытаются остаться целыми.

«Самый музыкальный роман»

Роман «Время свинга» (2016) стал для Зэди Смит самым личным и «самым музыкальным» из всех. Это история о двух девочках, выросших в лондонском пригороде, которые с детства мечтают танцевать. У обеих смешанное происхождение, обе одинакового цвета кожи, но судьбы расходятся: одна становится танцовщицей, другая — тенью знаменитости, ее ассистенткой. Между ними остается невидимая нить — общая память, чувство вины, соперничество и ритм, задающий движение жизни.

Смит открывает роман в 1982 году — временем VHS-камер, видеоклипов и поп-звезд. Девочки встречаются на уроке степа и видят в танце путь к свободе. Но свобода оказывается разной: для одной — телесной, для другой — мнимой, подчиненной чужому свету. Позже рассказчица станет работать на Эйми, мировую поп-икону, чья благотворительность в Африке оборачивается спектаклем. Так в повествовании накладываются два ритма: африканский и западный, движение тела и движение капитала.

Название романа — от фильма Джорджа Стивенса Swing Time (1936) с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. В романе звучит и тень его расистской сцены: Астер в «черном лице», изображающий Билла Робинсона. Смит вплетает эту цитату в историю о мимикрии и наследии — о том, как черные артисты и дети империи осваивают чужой ритм, чтобы однажды сыграть его по-своему.

В The Guardian писательница и критик Тайе Селаси назвала «Время свинга» «лучшим романом Смит», «гибким социальным романом, который двигается с той же грацией, с какой танцуют его героини». В The Washington Post Рон Чарльз писал, что Смит «создает большой социальный роман, достаточно подвижный, чтобы удерживать в движении все свои части — к финалу он превращается в размышление о том, что действительно важно, когда музыка смолкает». Но в этой музыке звучит и личный тон. Зэди, как и ее героиня, занималась вокалом и даже подрабатывала певицей в кабаре, когда училась в Королевском колледже. Отсюда в тексте мелькают автопортретные фразы — сдержанные и ироничные: «Волосы не так уж и нужны, если у вас лицо Нефертити» и «В детстве казалось, что быть девушкой — это очень много забот. Я крашу губы и ресницы — и все. Никаких маникюров и педикюров».

Эти короткие ремарки создают интонацию — усталую, почти беззвучную, как если бы героиня танцевала без музыки. В отличие от ранних романов, здесь Смит не ищет центр, она наблюдает движение: тела, классов, стран, языков. И когда в конце повествовательница возвращается в квартиру детства и видит Трейси, танцующую с детьми, все становится простым и возвращается ритм, с которого все начиналось.

О правде, которая всегда зависит от того, кто говорит

Последний на сегодняшний день роман Зэди Смит «Обман» (2023) основан на реальном судебном деле XIX века — процессе Тичборна, который в свое время завораживал всю Англию. История невероятная, но самые безумные элементы романа на самом деле правдивы. В 1860-х мясник с сомнительным прошлым заявил, что он — сэр Роджер Тичборн, давно пропавший наследник титула и состояния. Против него было все: он не помнил имен своих предполагаемых однокашников, не говорил по-французски (хотя это был родной язык Тичборна) и путался в собственных биографических деталях. Но тысячи людей верили именно в него, потому что сам нахальный абсурд его притязаний казался им доказательством.

Два судебных процесса, сотни свидетелей, годы слушаний — и целая клоака теорий заговора. Главным защитником самозванца стал адвокат, чьи нытье, проповеди, ругательства и театральные тирады превращали процесс в фарс. Для Смит это не просто исторический анекдот, она показывает, как великий претендент XIX века предвосхищает фигуры нашего времени, когда каждая норма доказательства и здравого смысла оказывается под вопросом.

Но центр книги не на трибуне суда. Он — в доме некогда знаменитого писателя Уильяма Гаррисона Эйнсворта, автора готического романа «Руквуд». Его кузина и экономка Элиза Туше — одна из тех, кто видит ложь повсюду, начиная с собственной гостиной. Эйнсворт в романе Смит — мягкий, обаятельный, но бездарный автор, чей литературный успех давно прошел. За жизнь он издал более тридцати романов, и один из них даже продавался лучше «Оливера Твиста». Сегодня об Эйнсворте никто не помнит. Смит с присущей ей иронией вставляет в текст выдержки из его реальных произведений.

Элиза не писательница и не участница скандалов, а свидетельница. Ее ум и наблюдательность не находят выхода: культура, в которой нет места умным женщинам, оставляет ей лишь роль тихого участника чужих биографий. Она не может быть честной с кузеном, не может открыто говорить о своих чувствах и не может писать. Потому дело Тичборна, которое гремит в газетах, становится для нее способом думать о правде.

Особое место в романе занимает фигура Эндрю Богла — бывшего раба с ямайской плантации, который стал главным свидетелем защиты. Он уверяет суд, что мясник действительно сэр Роджер. Для Элизы, убежденной аболиционистки, его показания — загадка: она верит, что он честен, и все же чувствует, что он ошибается. Здесь Смит выводит на поверхность тему, о которой сам процесс Тичборна предпочитал молчать: чья правда слышна в обществе, где классовая и расовая иерархия определяет, чье свидетельство считается достоверным.

Смит держит один глаз на истории XIX века, а другой — на современном популизме. В этом двойном фокусе — сила романа. История о мнимом наследнике становится зеркалом эпохи, где истина превращается в спектакль, а вера — в инструмент власти. Сама Смит признавалась, что долго избегала исторического жанра: «Я хранила предубеждение против него со студенческих лет». Но именно в этом тексте она показывает себя столь же искусной в исторической прозе, как и в судебной драме, в которой жадный мясник из дела Тичборна — далеко не единственный обманщик, о котором идет речь.

В финале «Обмана» остается тихая, но устойчивая интонация — голос Элизы, женщины, всю жизнь пытавшейся понять, что считать правдой, если сама человеческая природа по сути своей обманчива. Именно этот вопрос делает роман не просто реконструкцией прошлого, а тонким исследованием веры, иллюзии и памяти.

«В момент письма все остальное исчезает»

Зэди Смит не ограничивается большой прозой. Она пишет рассказы, эссе, пьесы, а еще преподает и никогда не романтизирует писательство. Смит заметила: «Большинство писателей, если бы у них отобрали писательство, стали бы гораздо счастливее». Это звучит не как поза, а как честное признание человека, для которого текст не вдохновение, а работа с постоянным внутренним сопротивлением. В одном из интервью писательница говорила, что после каждой книги испытывает «полное отвращение к себе» и потому не хранит дома ни одного экземпляра своих романов: все отправляются к матери. А слово «творчество» кажется ей странным. Она просто ставит себе задачу — и решает ее. «Например, — сказала она, — я ставлю себе задачу написать о британском отношении к своим колониям, как в «Обмане». Это проблема, которую я сама придумала и которую нужно решить». Писательство не вдохновение, а труд, дисциплина и последовательность.

Зэди Смит не верит в скрытые смыслы и «тайные глубины» текста. «Стиль лучше воспринимать как смысл. Это как архитектура: одни дома заставляют вас жить в них определенным образом, другие — иначе. Хорошо спроектированные дома подразумевают несколько вариантов жизни». Так и ее проза не код, который нужно разгадать, а пространство, в котором читатель живет. Иногда в ее словах звучит усталость: «в момент письма все остальное исчезает», будто мир сужается до узкого туннеля, по которому нужно пройти, пока история не закончится. Но при этом Зэди Смит никогда не писала ради успеха: «Даже если бы первый роман не стал успешным, я все равно продолжала бы писать».

Смит относится к себе с той же иронией, с какой пишет о своих героях. «Мне просто повезло, — призналась она. — А потом я провела 25 лет, стараясь доказать, что заслуживаю этого удачного шанса». И сегодня, когда ей исполнилось пятьдесят, а с момента выхода «Белых зубов» прошло двадцать пять лет, этот баланс между скепсисом и верностью ремеслу кажется пиком ее карьеры. В том же интервью она добавила, уже почти шутливо: «Иногда мне хочется, чтобы я остановилась. Но нет — сейчас я пишу фильм, два сериала, роман, книгу-эссе и детскую книгу. Если что и меняется, так это то, что я ускоряюсь».

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

Справка

* Признана экстремистской организацией, деятельность является запрещенной на территории РФ.

И будьте в курсе первыми!