«Идеальный наблюдатель» и «чужой на Земле» - «Культура»

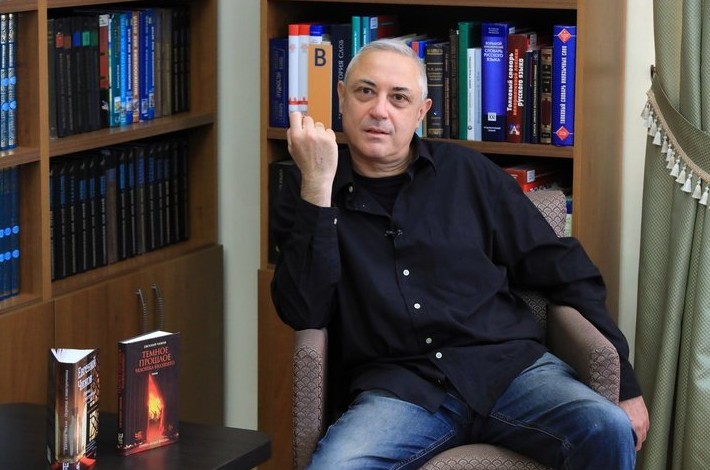

Каким был писатель Евгений Чижов

С утра 11 августа в Калининградской области объявили штормовое предупреждение, а в отведенных для купания местах вывесили красные и черные флаги. Это означает, что купаться запрещено. В это время российский писатель Евгений Чижов отдыхал вместе с супругой в поселке Мечникова, под городом Балтийск. Помимо штормового предупреждения, там была опасность отбойного течения, когда сильная волна уносит не на дно моря, а вглубь. Чижов купался на необорудованном пляже и, вероятно, не знал об опасности. Выбраться из воды он уже не смог. Евгений Чижов написал четыре романа, две повести, один сборник рассказов, а накануне трагедии обсуждал с издательством следующую книгу. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, каким был писатель Евгений Чижов.

Приличная семья, лихие «девяностые» и недолгая эмиграция

Евгений Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве в семье переводчика с немецкого и адвоката. Как говорил сам писатель, у «приличных советских людей». Сначала семья жила в центре, но когда Евгению исполнилось пять лет, переехала в Кузьминки. «Так что я человек московской окраины», — отмечал писатель. Там они поселились в девятиэтажке рядом с метро «Рязанский проспект». Многоэтажка стояла в окружении двухэтажных деревянных домов и яблоневого и грушевого садов.

В подростковом возрасте у Евгения были непростые отношения с родителями: «мне сложно жилось в семье», «они [родители] меня бесили». Выход своему «бешенству» он нашел в писательстве. Сначала записывал все родительские реплики, тем более слышал их по многу раз, а потом это переросло в увлечение литературой, чему способствовал интерес к действительности. «Я всегда был сочинителем с детства для друзей», — говорил Чижов. Он придумывал различные истории, отталкиваясь от персонажей гайдаевских комедий. Это были «фантастико-приключенческие сериалы», которые Евгений мог рассказывать годами. А потом он вместе с друзьями рисовал мультфильмы и собирал диафильмы по сюжетам.

После школы Евгений Чижов поступил на юридический факультет МГУ. В студенческие годы он уже прочитал почти всего Достоевского, многое из произведений Томаса Манна, Германа Броха и Роберта Музиля. «К немецко-австрийской литературе, интегрировавшей в себя философию примерно так же, как русская классика вобрала в себя религиозную проблематику, я испытывал особую тягу», — говорил Чижов. Тогда у него появилась уверенность, что «нечто по-настоящему интересное может возникнуть лишь из столкновения фантазии с действительностью». И это случилось, когда Чижов в 1987 году окончил университет и начал работать в московской коллегии адвокатов защитником преимущественно по уголовным делам.

Тогда же из Кузьминок Евгений перебрался в центр. В начале 90-х он три года снимал комнату в огромной десятикомнатной квартире в Ананьевском переулке, там было порядка 400 кв. м. Это был дом, который до революции принадлежал купцам Шах-Пароньяц. Весь дом расселили, а одна из комнат еще принадлежала жене приятеля Чижова. Евгений снял эту комнату. Но жил в квартире далеко не один. «Вместо них [расселенных жильцов] туда самозахватом заселялись разные люди, приехавшие в Москву в поисках счастья и удачи. Это была любопытная компания начала 1990-х, характерная для своего времени», — отмечал писатель. Периодически туда наведывалась милиция с обысками. Нелегальные жильцы разбегались, Чижов на какое-то время оставался один, а потом они снова появлялись.

Одного из его соседей убили, не в квартире, а вообще. Жить там стало некомфортно. И через три года Евгений съехал. Причем далеко. В Германию. Там Чижов оказался в 1994 году «по стечению обстоятельств». У него был повод и приглашение. «Специально как-то идеи фикс уехать у меня не было», — рассказывал Евгений. Тогда ему было 28 лет, «многое делалось довольно легко». В Германии у него родился сын, и нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Приличной работы не было, поэтому брался за любую. Работал на стройке, фабрике, расклеивал афиши, помогал садовнику, проводил экскурсии и подрабатывал переводчиком. «На каждой из этих работ я продержался от двух недель до месяца. Они дали мне, конечно, некоторое представление о немецком образе жизни и моей в нем неуместности», — отметил Чижов в одном из интервью.

В Германии Чижов начал писать «с претензией на профессиональность». Ему хотелось создать законченное произведение. У него появилось немного свободного времени, а также физическая возможность отдалиться от «густой, страшноватой, безвыходной московской жизни». Он смог оценить ее со стороны и понять, насколько «она была занимательна и хороша». Так появилась первая повесть «Бесконечный праздник». Чижов не думал о том, чтобы опубликовать ее. Просто отправил одному приятелю, тот показал Александру Михайлову, издателю журнала «Соло». Так повесть была опубликована в одном из номеров в 1997 году.

Возвращение и писательский успех

На родину Чижов вернулся в 1997-м. Публикация в журнале не сделала его знаменитым. Евгений работал журналистом, обозревателем в газете «Последние новости» и немного занимался переводами. Его часто указывают как переводчика, хотя он себя таковым не считал.

В 2000 году в журнале «Октябрь» вышел первый роман Евгения Чижова «Темное прошлое человека будущего». Позже он скажет, что «каждый его роман — довольно длинная история». А вот «Темного человека» написал всего за одну ночь. Тогда у него случился «припадок вдохновения», только и успевал записывать. Было это еще в Германии. Чижов пытался роман опубликовать, но безуспешно. А потом рукопись прочитал поэт и переводчик Анатолий Найман. Его резюме — «вещь умная и без важности, глубокая и без претензий» — дала зеленый свет на публикацию. Этот роман часто называют лучшей книгой о «девяностых».

«Темное прошлое человека будущего» Евгения Чижова — это история машиниста сцены оперного театра, чья загадочная жизнь переплетается с криминальными и политическими событиями октября 1993 года, превращая хронику смутного времени в атмосферный роман на грани реальности и сна. Чижов не собирался показывать эпоху «девяностых». Он хотел написать «портрет парадоксального персонажа, вносящего недостоверность во все, с чем соприкасается, опрокидывающего нравственные ценности, одновременно необычного и узнаваемого». Поэтому многие читатели в антагонисте узнают черты знакомых им людей.

И в этом же романе Чижов поднимает тему памяти, которая проходит сквозной через все его произведения. «Потому что человек — это память. Человек как личность, как индивидуальность; то, что выделяет человека из природы и окружения — это память, способность связать между собой отдельные эпизоды существования. И с другой стороны, с памятью вокруг нас у многих людей происходят странные вещи. Мне часто приходилось наблюдать — здесь достаточно того, что происходит вокруг — когда на протяжении одного поколения память о событиях и отношение к ним меняется на глазах. Я имею в виду, скажем, оценку событий времен культа личности, например, 30—50-х годов», — сказал писатель.

В 2008 году у Чижова вышел второй роман — «Персонаж без роли», в который писатель поселил сожителей с Ананьевского переулка. Но и тогда большой известности к писателю не пришло, хотя книга была оценена критиками. Известность пришла, когда Чижов перешел в «Редакцию Елены Шубиной» и выпустил там третий роман — «Перевод с подстрочника». Книга попала в короткие списки премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». Это история о московском поэте Олеге Печигине, который поехал в Среднюю Азию. Туда его пригласил студенческий приятель, он теперь стал влиятельным человеком в правительстве Коштырбастана. Печигину нужно перевести на русский язык стихи президента Гулимова. Это вполне себе талантливая поэзия, которая легла в основу национальной идеологии, а Гулимов стал своего рода пророком.

Президент Гулимов из «Перевода с подстрочника» вызывает четкие ассоциации с бывшим президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым. Но в одном из интервью Чижов опроверг такую версию. Прототип Гулимова — это Артюр Рембо. У них много в том числе и биографических пересечений. Например, Чижов упоминал те эпизоды юности Гулимова, которые рассказывает главному герою старый коштырский поэт. «Аналогичные эпизоды вы найдете в любой приличной биографии Рембо. Но главное, чем привлек меня Рембо, конечно, не эти юношеские эскапады, а его знаменитая теория поэта как ясновидца, чьи стихи напрямую воздействуют на реальность, поэта, достигшего сверхчеловеческого статуса пророка», — говорил писатель.

Для самого Чижова эта книга о путешествии на Восток, «в мир, где поэзия и политика являются разновидностями магии, где реальность чревата чудом и при этом вполне бесчеловечна. Мир этот кажется предельно далеким от нас, но это не совсем так. Коштырбастан схож с Россией настолько, насколько сама Россия является Востоком, насколько ее порывы в сторону Европы тонут в ее азиатских просторах. Оговорюсь при этом, что сам я люблю Восток, и в основе путешествия Олега Печигина лежат, конечно, мои собственные странствия в тех краях».

Писатель неоднократно бывал в Средней Азии. Впервые оказался там еще в студенчестве, затем ездил в девяностые. В 2009 году вместе с женой Чижов ездил по горной цепи Таджикистана — Памир. Там произошла страшная трагедия. Они оба упали с обрыва. «Я сломал позвоночник и на несколько лет оказался прикован к постели», — рассказывал писатель. По сравнению с другими романами «Перевод с подстрочника» писался быстрее, «лежа со сломанным позвоночником, так что меня ничто не отвлекало и не соблазняло прервать работу». Тогда же у Чижова появились проблемы со сном. Часто он не мог уснуть из-за болей в спине, и ему «ничего больше не оставалось, как придумывать новые ходы и сюжеты».

Ностальгия, премия и Альцгеймер

Со времен жизни в Ананьевском переулке у Чижова появилась привычка ходить на барахолки. Он не считал себя одержимым коллекционированием, его больше привлекало сборище маргиналов и аутсайдеров, которые собираются на блошиных рынках. Именно таковы герои романа «Собиратель рая», который вышел в 2019 году. «Люди, не вписавшиеся в свое время, привлекательны тем, что дают возможность угадать воплощенные в них альтернативные, не востребованные эпохой варианты ответов на вечные вопросы. А в поиске таких ответов заключается, на мой взгляд, одна из самых интересных задач литературы», — говорил писатель. В 2020 году этот роман стал лауреатом премии «Ясная Поляна».

Главный герой «Собирателя рая» Кирилл Король ходит по барахолкам и собирает артефакты советского прошлого, ностальгируя по нему. Это книга о ностальгии, но она не ностальгическая. «Меня интересует ностальгия как диагноз, как болезнь — но болезнь, которой подвержены почти все», — отметил писатель на одной дискуссии. Он считал, что с определенного момента ностальгия становится определяющей эмоцией в жизни человека. «Время — это просто суровая нитка, на которую нанизывается жизнь и которая проходит сквозь сердце. Для меня эта тема — ключевая с первого романа, можно сказать, что это уже навязчивая идея. Первую половину жизни человеком движет любовь, вторую половину — ностальгия», — добавил Чижов.

Но помимо ностальгии Евгений Чижов поднимает еще одну важную тему, тесно связанную с памятью. Это болезнь Альцгеймера. Мать главного героя Кирилла страдает от этого страшного диагноза. Она периодически теряется на просторах Москвы. Это раздражает, бесит и выбивает из колеи Кирилла. «У меня была возможность наблюдать это [болезнь Альцгеймера] достаточно близко», — сказал писатель в беседе с Русиной Шихатовой. Дело в том, что его родители переехали в Нью-Йорк, где матери писателя поставили этот диагноз.

Возможно, поэтому Чижов назвал «Собиратель рая» своей «самой серьезной» и «самой драматической книгой» из всех, что он писал. Для него это «попытка коснуться таких вещей, как смерть, как безумие — необратимых вещей», в которых «время — самая необратимая из известных нам вещей».

Очень одинокий и немного затворник

Писатель Егор Апполонов сравнил Евгения Чижова с Сэлинджером. Последний после выхода романа «Над пропастью во ржи» ушел в затворничество, отгородился от всех, перестал давать интервью и запретил публиковать свои тексты, только через двадцать лет после смерти. Чижов не такой затворник. Но он переехал из Москвы в Зеленоград, откуда родом его жена. Да и в целом не сильно был вхож в литературную тусовку. Сам Чижов объяснил это скорее географической удаленностью, чем осознанным выбором. Хотя признал, что всегда стоял немного особняком.

В 2020 году он говорил, что только недавно купил смартфон. До этого использовал «крохотный Sony без выхода в интернет». А вот к чему он так не привык — это к писательству на компьютере. Все свои романы Евгений Чижов писал от руки. При этом переводческую работу и написание журналистских статей делал на компьютере. Он пытался на нем несколько раз писать прозу, но поскольку не очень хорошо печатал, то получалось много опечаток. Их исправление вызывало раздражение. «Ошибки — это одна часть проблемы. Главное же, что у тебя возникает отчужденный от тебя текст. Напечатанный, он как будто сразу не твой. А пока этот текст написан от руки, ты на него смотришь как на черновик. Ты его почти не боишься», — рассказал Чижов. Он называл свои романы в буквальном смысле «ручной работой» в противовес рыночному фастфуду. «Ну а то, что широкие массы предпочитают фастфуд — с этим я ничего не могу поделать…» — добавил он.

Несмотря на то, что Евгения Чижова часто мучила бессонница, писать он предпочитал днем. Хотя говорил, что ночью лучше придумывается. «Лучшее придумывается ночью, а реализуется, записывается днем и исправляется опять же днем на трезвую голову. Потому что, когда ты пишешь ночью, ты не очень понимаешь, что ты пишешь», — говорил писатель. По современным меркам, когда некоторые авторы выдают по роману в год, Чижов был медленным писателем. Он писал ежедневно, но не как Толстой по 20 страниц и не как Достоевский по 50. «У каждого свои возможности. Для меня две-три страницы — это удавшийся день. Мне хватает под завязку. Когда появляются эти три страницы, возникшие из ниоткуда, ты чувствуешь глубокое удовлетворение», — рассказывал Евгений Чижов.

В начале своей карьеры писатель говорил, что для него письмо — это способ сопротивления тотальной действительности. И одновременно он считал для себя важным отстраниться от своей эпохи, от повестки. «При наличии дистанции от своего времени и возможности выбирать темы ты уже можешь относиться к эпохе так, как считаешь нужным», — отметил Чижов. И хотя он постоянно рефлексировал о времени, его совершенно не интересовала как литератора ситуация «здесь и сейчас». Он считал, что отдельные писатели могут быть политизированы, но литература — нет.

«Политизированность — наименее интересный путь для литератора, поскольку власть ограничена сегодняшним днем, художник же претендует на день завтрашний, на власть над будущим», — говорил Чижов. Но также он отмечал, что политику невозможно полностью игнорировать и делать вид, что ее нет. Поэтому, по его словам, важно, чтобы «не художник служил политике, а политика — художнику». «Как сфера, в которой человек может раскрыться неожиданным образом, она представляет такой же интерес, как и все остальные области жизни. Раз уж от нее нельзя избавиться, надо ее использовать», — добавил писатель.

Евгений Чижов считал, что у него нет друзей, потому что нет врагов. Он «проскальзывал между». «Тот, кто проскальзывает между, всегда один», — писал он в своем дневнике. Хотя один враг у него все-таки был. Это общее, коллективное, одинаковое. «Каждый человек скрывает в себе возможность бегства из общего в неповторимое и единственное «свое», но когда он прячется за общим, он словно захлопывает у меня перед носом свою дверь. Отсюда отвращение к людям, когда общее заслоняет в них личное. <...> Так возникает замкнутый круг одиночества: чем дальше от людей, тем большую неприязнь они внушают. Чтобы полюбить их, нужно приблизиться», — отмечал Евгений Чижов в личных записях.

Чижов предполагал, что у него нет формальных оснований быть писателем: «посредственное образование, обычный жизненный опыт, средние и ниже средних познания во всех областях, отсутствие выдающихся достижений на каком-либо поприще, кроме литературы». А все его литературные достижения и амбиции в итоге построились на том, что он называл минусами: «безумие матери, отцовские странности, проблемы со сном, окружением, сексом, еврейская чужесть в России и моя чужеродность среди соплеменников». Он видел жизнь как плавание в океане неизвестного. И либо ты научишься плавать, либо…

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!