Артур Курбанов: «Если пациенты будут здоровы — мы будем счастливы» - «Медицина»

Как в РКБ спасают людей от инсультов, чем опасен трудоголизм и как распознать инсульт в домашних условиях

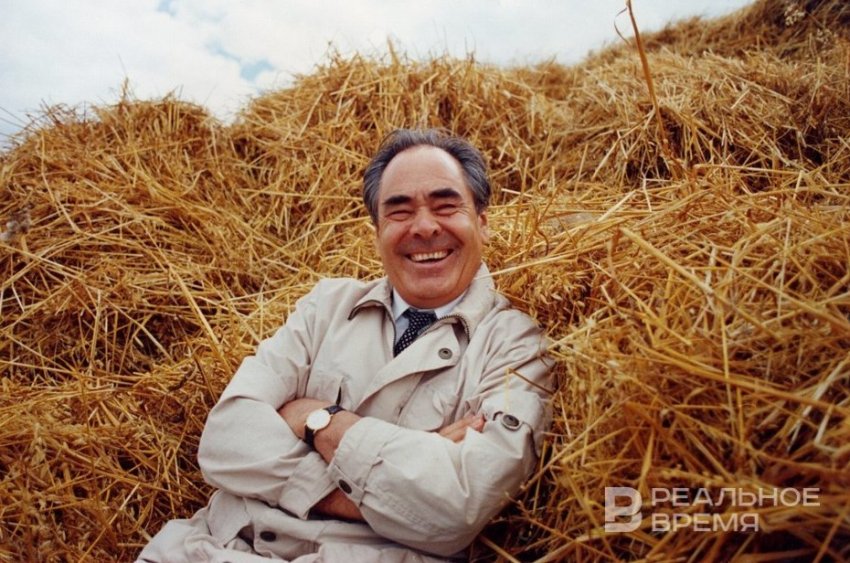

Артур Курбанов — заведующий неврологическим отделением для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения РКБ. Здесь лечат пациентов с инсультами, разрывами аневризмы головного мозга и другими грозными болезнями. Артур Идрисович рассказывает «Реальному времени» об особенностях своей работы, о том, что самое важное в лечении инсультов. Дает понятный алгоритм действий, которые надо предпринять, если вы заподозрили инсульт у себя или у своего близкого человека. А главное — объясняет нашим читателям, как подстелить соломку, если не хочется лично познакомиться с ним самим как с завотделением ОНМК.

Где спасают людей с инсультами

Артур Идрисович Курбанов — один из самых молодых заведующих отделениями Республиканской клинической больницы. Он руководит работой неврологического отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). Здесь лечат сосудистые катастрофы головного мозга — диагностируют пациентов, определяют тактику лечения, спасают, выхаживают людей.

Здесь же, в отделении, начинается и ранняя реабилитация людей, перенесших инсульт — с использованием ЛФК и физиотерапии их в буквальном смысле ставят здесь на ноги, снова учат говорить, есть, координировать движения рук и ног. Тактика дальнейшей реабилитации в специализированных центрах (один из которых открыт недавно и в РКБ) определяется перед выпиской пациента.

В отделении 24 койки, еще на 6 пациентов рассчитана палата интенсивной терапии — здесь лежат пациенты в самом остром состоянии. Принимает неврология ОНМК РКБ жителей части Приволжского района Казани и близкорасположенных районов республики — Лаишевского и Рыбно-Слободского. При инсульте жизненно важно быстро привезти пациента в клинику, а там пройти все необходимые обследования, диагностику и экстренно начать лечение. От скорости прохождения всего этого пути зависит и сама возможность спасения жизни пациента, и сохранение ее качества в дальнейшем. Поэтому более отдаленные от Казани районы везут своих пациентов в ближайшие к себе клиники 2-го и 3-го уровней — чтобы сэкономить драгоценные минуты.

У неврологии ОНМК есть не только заведующий, но и шеф неврологической службы РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ, профессор Энвер Богданов. Во многом именно благодаря этому прославленному доктору наш герой в свое время выбрал для себя неврологию. Он и в нашем интервью не раз с благодарностью упомянет своего учителя. Впрочем, обо всем по порядку.

«Мозг и нервная система меня больше всего привлекали»

Артур Идрисович стал врачом, по его собственному выражению, в связи с «отягощенным семейным анамнезом» — он вырос в медицинской семье. Врачом-педиатром всю жизнь проработала его бабушка, терапевтом в Актанышской ЦРБ вот уже больше 30 лет работает мама нашего героя. В 2014 году на лечебный факультет Казанского государственного мединститута поступил и он сам.

Во время обучения будущие медики знакомятся с большинством врачебных специальностей — и поначалу у нашего героя не было представления, что же он выберет в итоге.

— Я до последнего, шестого курса выбирал, кем буду, не мог определиться. Мне нравились почти все дисциплины, кроме нескольких узких областей. Под конец выбирал между торакальной хирургией и неврологией — чем, кстати, немало удивил Энвера Ибрагимовича Богданова, который беседовал с каждым из нас в первый день учебы в ординатуре. Обычно выбирают между более близкими друг к другу областями — к примеру, между неврологией и сосудистой хирургией, или неврологией и нейрохирургией. Но в итоге победил очевидный интерес к неврологии, к этой дисциплине. Мозг и нервная система меня больше, чем остальное, привлекали, — вспоминает доктор.

Ординатуру по неврологии Артур Идрисович проходил на кафедре у профессора Энвера Богданова, которая базируется в Республиканской клинической больнице. Так что работает он сейчас там же, где и обучение проходил, под руководством опытных врачей. В РКБ два неврологических отделения. Помимо отдельно функционирующего отделения ОНМК, которое занимается только экстренными, ургентными пациентами, у которых уже развился инсульт, есть еще отделение неврологии №1. Там сконцентрирована вся остальная обширная и разнообразная патология по этой медицинской специализации.

По окончании ординатуры наш герой год работал в Клиническом госпитале при МВД неврологом широкого профиля. За это время он успел набрать разнообразный опыт, ведь сюда шла вся неврологическая патология, без разделения на разные нозологии. Потом молодого врача пригласили работать в сосудистый центр казанской «семерки». Он работал в приемном отделении и дежурил в реанимации сосудистого центра (в Горбольнице №7 для пациентов с сосудистыми катастрофами работает собственная реанимационная служба). И еще через некоторое время молодого, активного доктора, уже прошедшего «боевые» условия работы с ургентными ситуациями, пригласили в РКБ. Артур Идрисович возглавил ОНМК.

«Заведующий отделением должен быть мультидисциплинарным персонажем»

На заведование наш герой встал очень рано — ему было на тот момент 28 лет. Случай не самый распространенный в целом для российской медицины, но вполне обычный для РКБ — перспективные молодые кадры здесь умеют и замечать, и должным образом оценивать, и развивать. Артур Идрисович с благодарностью рассказывает о том, как построена в главной клинике республики наставническая система: его учителя, профессора сейчас являются его коллегами и руководством. В любой момент они на связи — им всегда можно позвонить и проконсультироваться по сложному вопросу.

Отделение специфическое. По сути, здесь занимаются только сосудистыми катастрофами головного мозга, а ведь неврология — очень обширная наука. Но наш герой уверяет: ощущения монотонности или рутины у него ни разу не возникло. Ведь и сосудистая неврология — не такая уж и узкая область.

— Она очень разнообразна сама по себе. Ведь у нас тут не только ишемические инсульты, но и различные сосудистые патологии — артериовенозные мальформации, аневризмы головного мозга, внутримозговые гематомы, субарахноидальные кровотечения… Наша профессия невролога носит сейчас мультидисциплинарный характер. Я помню, как в первые месяцы после того, как начал здесь работать, как-то раз на обходе наш экс-главврач Рафаэль Фирнаялович мне сказал: «Вы, конечно, должны быть неврологом. Но, помимо этого, еще и кардиологом, и нейрохирургом, и сосудистым хирургом, и всеми остальными специалистами, которые могут понадобиться вашему пациенту». Заведующий отделением должен быть мультидисциплинарным персонажем. Всегда и везде! — объясняет Артур Идрисович.

Если у пациента есть сопутствующая патология — ОНМК запрашивает совместное ведение пациента со специалистами другого профиля. К примеру, Артур Идрисович нередко работает в таком режиме с заведующим кардиологическим отделением, Альбертом Гильмановым. Ведь сосудистая неврология и кардиология часто идут рука об руку, пациенты с диагнозами по обеим специальностям встречаются каждый день. Тесно работают сосудистые неврологи и с нейрохирургами, и с сосудистыми хирургами, и с рентген-хирургическим отделением. Эти специалисты осуществляют экстренные вмешательства, когда требуется тромбоэкстракция, или краниотомия, или хирургическое выправление артериовенозной мальформации. Так и получается, что с развитием медицины, с появлением все новых и новых методов лечения происходит взаимное «врастание» разных медицинских специальностей, и на первый план выходит именно такой, мультидисциплинарный подход.

Большинство патологий лечится здесь, но при необходимости подключаются федеральные центры

Важно и то, что казанские врачи тесно работают с федеральными центрами — с НИИ им. Бурденко, с Центром им. Шумакова, с коллегами из питерского первого Меда. При необходимости в работу над сложным пациентом включаются доктора из любой точки страны, из крупного медицинского учреждения федерального значения. Дело в том, что клиники 3 уровня, такие как РКБ, это уже последняя медицинская инстанция на уровне республики. И если ее медикам нужна помощь — остаются только федеральные центры. Понадобиться такое может в разных случаях. К примеру, если с ишемическим инсультом в РКБ справляются без посторонней помощи, то с тяжелыми сосудистыми патологиями — опасно расположенными аневризмами, затейливыми венозными мальформациями — все-таки порой отправляют пациентов в Москву или Питер. К примеру, сейчас идут активные консультации в НИИ Бурденко по поводу пациента с огромной артериовенозной мальформацией лобной доли головного мозга. В открытой краниотомии московские специалисты сомневаются — и теперь радиохирурги в Бурденко решают, можно ли применить гамма-нож.

— Но большинство патологий мы лечим здесь, — рассказывает Артур Идрисович. — Например, недавно поступил молодой пациент, 25-летний парень с внутримозговой гематомой и артериовенозной мальформацией. Наши нейрохирурги его прооперировали. Убрали гематому, исправили мальформацию — потребовалась открытая операция, и с ней отлично справились и врачи, и пациент. Много вмешательств выполняют нашим пациентам рентген-хирурги — заходят своим инструментом в бедренную артерию или в артерию на руке, и через этот доступ, к примеру, извлекают тромб из сосуда в мозге.

Почему развивается инсульт и какой он бывает

Проблема инсультов, к сожалению, не теряет актуальности. Наряду с инфарктом миокарда этот диагноз много лет возглавляет список причин смерти. Однако положительная динамика есть, и она впечатляющая: тридцать лет назад медикам удавалось спасать гораздо меньше пациентов с развивающимся инсультом, чем сегодня.

Львиная доля пациентов с ОНМК — люди пожилые. Но Артур Идрисович отмечает, что инсульт молодеет. Встречаются в его отделении и 18-летние люди, вчерашние подростки.

— Но у настолько молодых пациентов все-таки есть еще и сопутствующая патология. Например, сейчас у нас лежит молодая девушка, у нее сопутствующие заболевания по части нефрологии и ревматологии. У нее ишемический инсульт, и мы сейчас консультируемся по поводу ее ведения с федеральными медицинскими центрами, — объясняет доктор.

Многие «молодые» инсульты — наследство коронавируса. В ОНМК РКБ периодически попадают пациенты цветущего возраста с перенесенным тяжелым ковидом в анамнезе, и это наследство неврологи, похоже, еще долго будут разбирать. Ведь коронавирус прежде всего бил по сосудистой системе, вызывал тромбозы — одну из причин инсульта.

Пожилые пациенты попадают в ОНМК по большей части из-за ишемического инсульта. Это состояние, при котором определенная область мозга лишается кровоснабжения, чаще всего по причине закупорки артерии.

— Это может быть артерия любого калибра — и крупная, и тоненькая. Еще одна причина — резкое падение артериального давления: мозг резко получает недостаток кровоснабжения. Но чаще всего все-таки дело в том, что кровоток перекрыт или атерокслеротической бляшкой, или тромбом, который оторвался и полетел в головной мозг. Кровоток перекрывается, и начинается ишемия, — объясняет Артур Идрисович. — Это наиболее частый тип инсульта, с которым мы встречаемся. Он связан с гипертонической болезнью, с холестериновыми бляшками, с нарушением ритма сердца.

Точных прогнозов о состоянии и будущем пациента врачи в ОНМК давать не могут — ситуация может развиваться непредсказуемо, все зависит от объема поражения и от локализации перекрытия сосуда.

— Предположим, очаг ишемии в одном из полушарий даст неврологический дефицит. Но пациент будет в сознании, сможет общаться с врачами, и восстанавливаться будет впоследствии хорошо. Но очаг такого же размера, расположенный в стволе головного мозга, принесет фатальные последствия. Очень многое зависит от локализации очага, — рассказывает доктор.

Но, статистически, прогнозы лучше и смертность ниже при ишемическом инсульте, чем при геморрагическом. Геморрагический инсульт развивается совсем по-другому — это кровоизлияние в мозг, гематома. Результат разрыва патологического сосудистого образования (мальформации) или аневризмы сосуда. Такой разрыв может произойти по разным причинам — например, из-за высокого давления или в результате травмы. Чаще всего гематома бывает гипертензионной, когда сосуд не выдерживает высокого давления и лопается. Развивается такой инсульт стремительнее, протекает тяжелее. Объем излившейся в головной мозг крови вызывает осложнения: сдавливание частей мозга, их сдвижение и т.д. Когда специалисты в отделении ОНМК ставят этот грозный диагноз, чаще всего на помощь приходят нейрохирурги — если пациент операбелен.

— По ситуации на конец сентября в нашей клинике смертность от ишемического инсульта составляет 6,4%. А от геморрагического — 37,8%, — делится доктор цифрами.

И эти цифры существенно меньше, чем в среднем по стране (10% и до 50% соответственно). А еще Артур Идрисович рассказывает, что в молодом возрасте резервы организма выше, чем в пожилом, поэтому молодые пациенты чаще восстанавливаются после серьезных сосудистых катастроф. Особенно если нет тяжелых терапевтических нарушений. Но и пожилые люди иногда показывают настоящие чудеса.

— Я вспоминаю два клинических случая — оба с кровоизлиянием в мозг. Одному мужчине было 63 года, второму — 53. 53-летний пациент с разрывом аневризмы и субарахноидальным кровотечением очень долго пролежал в реанимации — дней 16. Был на трахеостоме, подключен к аппарату ИВЛ. В итоге мы его консервативно лечили, и он ушел домой на собственных ногах! А вот у 63-летнего дедушки было кровоизлияние из-за аневризмы ствола головного мозга. Он тоже лежал долго в реанимации, несколько раз переживал клиническую смерть. В итоге выписался с грубым дефицитом — с отказавшей левой стороной тела. Но это был крепкий, упорный, сильный мужчина. И с помощью наших реабилитологов он сумел сам встать на ноги, — рассказывает доктор о запомнившихся ему случаях.

Когда скорость имеет значение

В лечении инсульта максимально важно вовремя начать лечение. Есть негласные правила: уложиться нужно самое позднее в 6 часов.

— Все это лишь примерные ориентиры, и в этом мы должны полагаться на слова пациента. Если он четко уверен, что ишемический инсульт начался, скажем, 2 часа назад — безусловно, мы можем ему помочь. В течение 4 с половиной часов от начала инсульта мы — при отсутствии противопоказаний — еще можем ввести тромболитический препарат (вещество, которое растворяет тромб и освобождает таким образом просвет сосуда, — прим. ред.). В течение 6 часов, если есть окклюзия — перекрытие крупной артерии, — можем помочь пациенту еще и рентгенохирургическим путем, провести тромбоэкстракцию (удаление тромба с прохождением к нему через бедренную артерию, «высасывая» из сосуда, — прим. ред.). Весь процесс восстановления нормального кровообращения в мозге называется реперфузией, — объясняет Артур Идрисович.

Реперфузию можно сделать и поэтапно — когда сначала пациенту вводится тромболитик, а после этого на операционном столе рентген-хирурги проводят тромбоэкстракцию. Такая методика применяется в РКБ с середины прошлого десятилетия и отлично себя показывает.

Главное во всем этом — чтобы сошлись два очень важных фактора. Первый — чтобы пациент при появлении признаков развития инсульта немедленно вызвал скорую помощь. Второй — чтобы его как можно быстрее доставили в клинику и передали на руки сосудистой бригаде. С этим, к сожалению, возникают сложности.

— Беда даже не в том, что из района пациента могут долго везти из-за удаленности. А в нашем менталитете: «Я думал, что все само пройдет, и поэтому сутки ждал». Встречаемся мы с такими инсультами, которые вялотекуще развиваются сутками, он не очень явный, но половина тела-то явно ослабевает. И человек думает: «Ну, мелочь. Онемело, наверное, из-за шеи. Наверное, пройдет, раньше за 4 часа проходило». И вот сидит и ждет. Но не понимает, что раньше были транзиторные ишемические атаки, а сейчас уже развивается ишемический инсульт! Очень жаль, мы часто видим ситуации, которые можно было бы предотвратить, — грустно говорит Артур Идрисович.

Мы просим доктора перечислить симптомы, завидев которые у себя или у своего близкого, нужно срочно вызывать скорую помощь и ехать в больницу.

- Перекос лица. Человек должен попробовать улыбнуться, и если улыбка несимметрична, на одной стороне рот практически не двигается или двигается не под управлением воли человека, это очень серьезный симптом.

- Слабость, онемение половины тела.

- Нарушение речи.

- Спутанность сознания.

Заметив хотя бы что-то одно из этого списка, нужно немедленно звонить медикам. Когда скорая помощь привозит пациента с предположительным инсультом в РКБ, его диагностируют, в течение 20 минут делают КТ, подробно и детально осматривают. И чем раньше начнется лечение, тем выше шанс выбраться из инсульта не только живым, но и без неврологических дефицитов.

«Тяжело увидеть своего любимого человека недееспособным»

В отделение ОНМК плановые больные не попадают — здесь постоянно спасают жизни в экстренных ситуациях. А значит, и родственники пациентов (в случае если находятся рядом при госпитализации) взволнованы, возбуждены, тревожны и даже могут быть агрессивны. Все это совершенно понятные реакции, ведь когда твой близкий становится совершенно беспомощным, его увозят в палату интенсивной терапии, решают вопрос о хирургической операции на головном мозге, а главное — не дают никаких прогнозов, здесь сложно сохранять самообладание.

Со своей стороны, Артур Идрисович, как заведующий отделением, несет на себе функцию «ответственного разъяснителя».

— Ургентное отделение, наверное, и в поведении посетителей тоже ургентное. Разное у нас бывает. Бывает даже, что жалобы на нас пишут и заявления в прокуратуру. Но мы свое дело знаем, поэтому на все реагируем спокойно. В большинстве случаев родственникам пациента просто не хватает разговора, объяснения ситуации. Тяжело увидеть своего любимого человека недееспособным, лежащим под аппаратом ИВЛ, с торчащими из тела трубками. Да еще и многие часто ничего не понимают — значит, с ними надо просто поговорить. Объяснить все, что можно объяснить. Зачастую все, что им нужно, — чтобы их выслушали. И если долго сидеть, объяснять, отвечать на насущные вопросы, человек успокаивается, и конфликт не успевает развиться, — говорит доктор.

Если пациент все же умирает, родственникам звонит заведующий отделением (если это происходит в рабочее время или в его дежурство). Артур Идрисович признается: это тяжело для него до сих пор, но это тоже часть работы. И делать ее он умеет: научился еще во времена ординатуры. Смерть пациента всегда оставляет осадок на душе, но доктор точно знает: расклеиваться нельзя, потому что иначе работать будет невозможно. Другие пациенты ждут помощи, времени оплакивать каждый несчастный случай просто нет.

Пациентам своим доктор сочувствует — по его мнению, это нормальное свойство любого медика. Особенно если после инсульта человек остается частично или полностью недееспособным. Об этом врачи говорят с родственниками, которых в будущем ждет очень непростой период. Одни к нему готовы — лишь бы только их близкий жил. Другие — растеряны и не понимают, как быть. В любом случае в отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения медики учат уходу за человеком, все рассказывают и показывают — готовят к дальнейшему периоду домашнего ухода.

— Мы видим множество таких родственников, которые ухаживают, вникают, помогают своим родным и помогают им жить дальше. Мы ведь все должны понимать, что, когда пациент выкарабкался, жизнь его продолжится дома. И за ним надо будет ухаживать, если он не может встать. Предотвращать пролежни, мыть, ставить катетер, многих и кормить с ложечки. Но бывают такие активные родственники, которые горы готовы свернуть, и через два года после всех мыслимых и немыслимых реабилитаций мы видим, что пациент продвинулся! Например, сам сидит и ест, пользуется ложкой. Или даже ходит. Ведь резервы мозга — феноменальные. И при хорошем уходе пациенты со временем восстанавливаются: поздний восстановительный период длится до двух лет, и в это время тоже может произойти многое, — рассказывает Артур Идрисович.

Как жить, чтобы не попасть в ОНМК

Внимание к своему здоровью и к себе самому — важнейший фактор сохранения здорового неврологического статуса. В таких ситуациях, когда пациент относился к себе наплевательски и результатом стало развитие инсульта, доктор, по его собственному признанию, очень этим людям сочувствует. И все время продолжает жалеть: многие катастрофы можно было бы предотвратить.

— Но часто пациенты сами не очень-то заинтересованы в своем здоровье, кажется. Спрашиваешь в приемном отделении: «У вас есть хронические заболевания?» Отвечает: «Нет». «Препараты принимаете?» — «Нет». «А давление вас случайно не беспокоит?» — «Всегда!» То есть люди и не всегда знают, что высокое давление — это хроническая гипертоническая болезнь. Или человек на вопрос о хронических заболеваниях отвечает «нет», а потом оказывается, что он страдает сахарным диабетом и колет себе инсулин. Это недопонимание, недообразованность населения, что ли… — грустно рассуждает Артур Идрисович.

В русскоязычном сегменте интернета есть медицинские блогеры, однако мало кто из них обращает внимание на базовые вещи — такие, как те же признаки инсульта. А есть и шарлатаны, которые под видом врачей транслируют неверную и даже опасную информацию (вспомним движение антипрививочников во времена пандемии).

— С ними, к сожалению, ничего не поделаешь. Нет ведь законов, которые регулируют работу блогеров в сфере медицины и жестко обязывают их соблюдать какие-то нормы. Вот деятельность врача регулируется множеством законодательных актов. А деятельность блогеров в социальной сети — нет.

Поэтому, по мнению нашего героя, очень нужно, чтобы появлялись медицинские блогеры, которые четко, конкретно и доступно доводили бы до людей такую нужную, такую актуальную информацию об их здоровье.

Доктор перечисляет для наших читателей базовые рекомендации о том, как снизить для себя риск попасть когда-либо к нему в отделение:

- регулярно двигаться — не нужно бегать марафоны, рекомендованных ВОЗ 10 тысяч шагов в день вполне достаточно для бодрого самочувствия;

- минимизировать животные жиры в рационе — они способствуют отложению холестерина, а это увеличивает риск ишемического инсульта;

- стараться есть меньше сахара и других быстрых углеводов — это ведет к увеличению веса, что тоже не самым здоровым образом сказывается на организме;

- есть поменьше соли;

- не курить;

- обязательно чередовать режим работы и отдыха. Нужно хорошо высыпаться, давать себе положительные эмоции, чтобы отдыхать от работы. Заядлые трудоголики, к сожалению, нередкие гости ОНМК;

- внимательно следить за своим здоровьем. Регулярно измерять давление. Обязательно проходить диспансеризацию — как бы банально это ни звучало, она может спасти жизнь. При любом отклонении показателя давления или ухудшении самочувствия сразу же надо обратиться к врачу;

- если вы очень эмоциональный человек и вас легко вывести из равновесия, нужно стараться с этим работать — например, с помощью специалистов. Сильные негативные эмоции вызывают выброс гормонов стресса, которые разрушительно действуют и на нервную, и на сердечно-сосудистую систему.

Рекомендации выглядят банально. Но это аксиома: все перечисленные мероприятия, исполняемые регулярно и взятые за образ жизни, помогут исключить хотя бы самые простые причины инсультов, лежащие на поверхности.

«Надо просто работать здесь и сейчас»

А за стенами больницы доктор — совсем молодой еще человек, счастливый отец и муж. Он с благодарностью говорит о своей супруге, благодаря усилиям и терпению которой Артур Идрисович имеет возможность профессионально расти. Пока жена полностью взяла на себя домашние хлопоты и заботы о маленькой дочке. Хотя она и сама врач-невролог, пишет диссертацию и тоже намерена реализовываться в профессии.

Наш герой признается: и как человек, и как врач он верит в существование высших сил. Иначе сложно объяснить медицинские чудеса, которые порой случаются на радость врачам и родственникам пациентов:

— Недавний пример: пациент, у него уже не работает левая половина тела. Он смотрит в сторону очага поражения, глаза у него не двигаются, речи нет, все наши обращения игнорирует. Очень тяжелая была ситуация. Его сразу же забрали рентген-хирурги, тромб извлекли. Захожу к нему на следующий день: он улыбается, руки-ноги двигаются, со мной разговаривает. Он оставался некоторое время в реанимации только потому, что были гематологические проблемы, надо было кровь в порядок привести. Ну и как тут не верить в какие-то высшие силы? — улыбается доктор.

На вопрос о том, что ему больше всего нравится в работе, он признается: во-первых, в ней очень интересно. Во-вторых, доктор просто очень любит медицину. И еще ему нравится общаться с родственниками пациентов — эту часть своей работы он ценит и вовсе не считает досадной нагрузкой.

Рассуждая о будущем, Артур Идрисович пожимает плечами: он еще не знает, кем видит себя через много лет. Разве что семейные цели — продолжать быть счастливым мужем и отцом — вполне четкие. А вот относительно работы доктор настроен вполне спокойно:

— Надо просто работать здесь и сейчас. Выполнять свою функцию, помогать людям. Расширять сферу знаний — наш профессор, Энвар Ибрагимович, говорил нам: «Задача кафедры — не только обучить вас, а вызвать у вас интерес к профессии». И за это я, кстати, люблю и нашу кафедру. Потому что интерес к профессии никуда не девается, а только растет. Наши профессора привили нам хорошие привычки: в свободное время искать и читать новые медицинские статьи, стараться искать информацию по каждому из своих сложных случаев.

Хотелось бы нашему герою и над диссертацией поработать — вот только времени пока найти на нее не может. Научная работа требует вовлеченности, а пост заведующего отделением — и вовсе круглосуточного включения. Но Артур Идрисович не оставляет этой мысли: вот уже соберется — и напишет кандидатскую.

Прощаясь, доктор делится с нами своим затаенным желанием и еще одной базовой рекомендацией:

— Я мечтаю, чтобы меньше людей болело нашей патологией. Если пациенты будут здоровы, мы все тут будем только счастливы, даже несмотря на то, что у нас будет меньше работы. Хочу, чтобы люди занимались собой, любили себя, были внимательны к себе. Потому что многие неврологические проблемы растут от того, что человек не обращает на себя внимания.

Людмила Губаева

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!