Тоталитаризм как болезнь души - «Культура»

Книга этой недели — антиутопия «Каллокаин» шведской писательницы Карин Бойе

В 1940 году, когда Европа горела в войне, Карин Бойе закончила роман «Каллокаин». Это история о мире, где государство контролирует мысли, а истину добывают с помощью сыворотки правды. Бойе писала одержимо, словно загнанная видениями будущего, которое уже становилось настоящим. Писательница призналась, что боялась этой книги, под конец она стала для нее «чистой пыткой». За год до своей смерти Бойе назвала роман своей «духовной воинской повинностью». Сегодня 125 лет со дня рождения Карин Бойе, а ее антиутопия «Каллокаин», которая появилась еще до «1984» Оруэлла, читается как сбывшееся пророчество и одновременно предостережение.

«Больше, лучше, раньше всех»

Родители Карин Бойе — Фриц и Сигне Бойе — принадлежали к разным мирам. Отец, Фриц Бойе, родился в 1857 году в Гётеборге, в старинной немецко-шведской семье. Его дед, Эдуард Бойе, был прусским консулом в городе — один из тех энергичных людей XIX века, которые начинали с торговли тканями, а заканчивали строительством собственного бизнеса и поддержкой искусств. После Гамбургского пожара 1842 года, уничтожившего его фабрику, Эдуард перебрался в Англию, а потом в Швецию, где основал фирму E. Boye & Co. и стал «одним из столпов гетеборгского общества», как говорил про него внук, Ульф Бойе. В семье Бойе устраивали приемы и музыкальные вечера, держали городскую и загородную резиденции, воспитывали пятерых детей в дисциплине и с европейским приличием.

Старший сын Эдуарда, Фриц, окончил Гетеборгскую техническую школу и Стокгольмский технологический институт, став инженером. Он начинал как конструктор на верфи Kockums в Мальмё, но вскоре вернулся в семейное дело — страховую компанию Svea, где его отец был директором. Там же он познакомился с будущей женой, Сигне Лильестранд, живой и умной девушкой, на шестнадцать лет моложе его. Брат Карин, Ульф Бойе, вспоминал:

Этот человек — колеблющийся между чувством долга и внутренней тревогой — казался детям далеким. Он был, по словам Ульфа, замкнут, редко проявлял нежность. Даже Карин писала о нем с какой-то прохладой, словно описывая незнакомца. В то же время во Фрице жили воображение и тяга к утопии: он сочинял «Фрагмент истории о будущем» — фантастический рассказ о грядущем обществе реформ.

Мать, Сигне Бойе, родилась в 1875 году. Ее детство было сложным: «Моя мать потеряла маму, когда ей было всего семь, — рассказывал Ульф. — Дед женился снова, и мачеха была всего на 11–12 лет старше матери. Они никогда не ладили, но мама обожала деда». Сигне рано начала работать, была языково одаренной, музыкальной, умела держать внимание собеседника. Она читала европейскую классику, интересовалась спиритуализмом и восточными религиями. После переезда в Стокгольм стала общественной активисткой. Дома Сигне поддерживала атмосферу любознательности и свободы. Она сама занималась ранним образованием Карин, учила дочь читать, рассказывала о древних мифах и Востоке. В их доме было большое собрание книг, и разговоры о литературе и идеях были обыденностью.

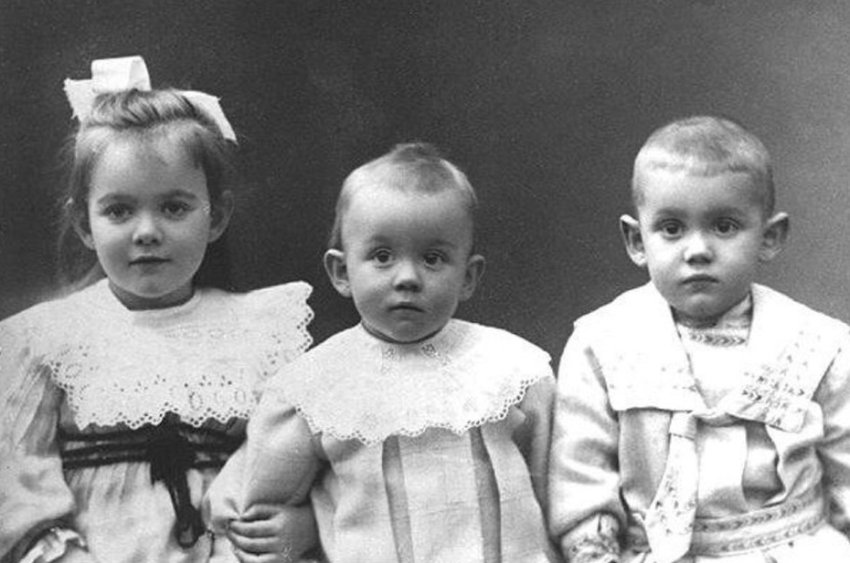

«Оба родителя были либеральными, свободомыслящими людьми с современным взглядом на жизнь», — вспоминал Ульф. И все же между ними было напряжение: рациональность отца сталкивалась с живостью матери. В этом доме, полном книг, но сдержанных чувств, росла Карин — первая из троих детей. После нее родились сыновья Свен (1903) и Ульф (1904).

«А я — буддистка»

В младшей школе Гетеборга, куда Карин отдали примерно в семь лет, учительница Мимми Агард вспоминала: «Мало кто из моих учеников оставил во мне такое впечатление, как Карин. Круглолицая, мягкая девочка, она опережала сверстников, была удивительно осведомленной и отвечала на вопросы с выдумкой — иногда в рифму. Я разрешала ей читать, пока другие писали диктант, но Карин предпочитала помогать остальным». Ее восхищение весной казалось неуемным: «Тетя Мимми, тетя Мимми, весна! Как я счастлива!» — восклицала она, подпрыгивая на школьном дворе. Уже тогда Карин сочиняла: рассказывала «тете Жанне» Остердаль, другой учительнице, что пишет истории. И действительно, среди бумаг Мимми Агард сохранилась «История о крокусе», подписанная: «Карин Бойе, 7 лет».

Под рисунком — коронованная фея в полете и подпись: «Крокуса улетела».

В 1909 году семья переехала в Стокгольм: Фриц Бойе вышел на раннюю пенсию из-за нервного расстройства. «Это, конечно, снизило уровень жизни, — писала биограф Карин Бойе, Маргит Абениус, — но не лишило детей ощущения защищенности». В новой школе Карин быстро нашла подруг — таких же задумчивых и мечтательных. Они читали Дюма, Киплинга, Уэллса, Метерлинка, а потом открыли для себя Рабиндраната Тагора. Его стихи и индийские легенды потрясли девочку. Она увлеклась буддизмом, учила санскрит, читала роман Карла Гьеллерупа «Пилигрим Каманита», а в саду с подругой Сигне Мирбэк устраивала «сеансы дыхания» и называла себя «гуру».

«Когда учительница истории сказала, что в Швеции почти нет буддистов, Карин подняла руку и спокойно заявила: «А я — буддистка», — писала Маргит Абениус. Позже, в 12–13 лет, она описала в дневнике свой первый настоящий религиозный опыт. Не через церковь, а через книгу — Киплинга.

Так буддизм стал для Карин первой попыткой осмыслить духовность. В восемнадцать лет она отметила в дневнике: Domine, rex, venisti, vidisti, vicisti — «Господи, царь, Ты пришел, Ты увидел, Ты победил». А накануне 1919 года подвела итог: «Год моего рождения окончен».

В школьные годы Карин участвовала в христианских лагерях и кружках. Для других девочек такие встречи были формальностью, а для нее — испытанием чувств. Она подружилась с Агнес Феллениус, тревожной, замкнутой девушкой. Когда та впала в депрессию, Карин решила ее «спасти»: «Она заставила Агнес готовиться к выпускным экзаменам, буквально силой воли протолкнула ее через испытание, — написала биограф Маргит Абениус. — Карин стояла у дверей экзаменационного зала, вся в напряжении, желая только одного — чтобы Агнес сдала». Эта детская серьезность, готовность переживать чужие страдания, как свои, потом станет сутью ее поэзии.

«Сейчас все пишут стихи. Никто их не покупает»

Первые поэтические шаги Карин Бойе начались с внутреннего кризиса — острого, почти мистического, в котором столкнулись ее стремление к самопожертвованию и желание быть собой. В 1921 году, студенткой педагогического колледжа, она должна была выбрать между теологией, к которой ее подталкивал ректор, и психологией, которая ее действительно интересовала. Этот выбор, казалось, имел нравственное измерение. В письме подруге Агнес Феллениус она писала:

Это «я не хочу» стало первым настоящим криком ее индивидуальности и в то же время толчком к поэзии. Именно тогда, в феврале 1921 года, появились стихи, вошедшие в первую книгу Карин Бойе «Облака». Позже она скажет, что в тот момент «раковина треснула», и она впервые ощутила себя в слове, образе и ритме. Кризис не разрушил ее веру, но преобразил ее. По выражению Маргит Абениус, «Бойе пришла к Богу как мистик: не через возвышенные догматы, а через личное, интимное, маленькое». В поэзии она нашла способ и служить, и утверждать себя — путь, где самопожертвование соединялось с творчеством.

Но даже тогда ей не хватало уверенности. Когда рукопись «Облаков» была готова, она не решилась пойти к издателю одна и взяла с собой мать. Карл Отто Бонниер, просматривая стихи, сказал ей с легкой иронией: «Сейчас все пишут стихи. Никто их не покупает». Однако через несколько недель, 10 февраля 1922 года, Карин получила письмо: «Я прочел ваши стихи с большим интересом. Вы действительно умеете писать. Мы издадим книгу». Гонорар составил всего 200 крон, но для Карин это было неважно. Она впервые услышала от чужого человека: «Ты можешь писать». Рецензии были в целом доброжелательными, хотя один критик, мужчина, не удержался от снисходительного комментария: «Не стоит ожидать многого, открывая сборник, на обложке которого стоит женское имя». Этот тон был знаком Карин. В Уппсале она столкнулась с академическим высокомерием к женщинам. Брат Ульф вспоминал:

Это внутреннее сопротивление — между долгом и свободой, между верой и волей — стало сутью ее поэзии. Она искала путь, как жить и как быть: «Ее лирика, — писал критик Бьорн Юлен, — на самом деле о простых вещах: как человек должен жить и как он живет <...> Она пишет о боли несовершенства, о том, как больно быть не тем, кем хочешь быть. Но именно из этой боли рождались ее стихи. Многие из них — любовные, но любовь у нее — это всегда попытка дотянуться до невозможного. Другие — о справедливости, открытости, ясности. «Пораженная чистотой» — это формула ее вечного стремления понять противоречие жизни. В жизни нет чистоты — она есть, может быть, в искусстве, где она мечтала «расписать деревянную ложку так, чтобы люди почувствовали Бога».

«Боль — это жизнь, когда она становится правдой»

Когда Карин Бойе поступила в Уппсальский университет, она уже отказалась от мысли стать учительницей. Вместо педагогики она выбрала гуманитарные науки — и прежде всего древнегреческий язык. «Я хотела читать Платона в оригинале», — писала она. Это решение казалось естественным для девушки, чья юность прошла под знаком духовных поисков и внутренних кризисов. В Уппсале 1920-х годов, где витал воздух европейских идей и свободы, Карин быстро оказалась в центре внимания.

Ее политические симпатии никогда не становились догмой. Она не верила в революцию как в готовую схему, скорее как в моральное усилие. В одном из писем она писала, что мир не изменится, пока человек «не перестанет бояться собственной правды». После разрыва с Clarté и неудачного брака Бойе все чаще обращалась к внутренней теме — как соединить свободу с добром, истину с состраданием.

«Все в Берлине пахло концом — и все казалось началом»

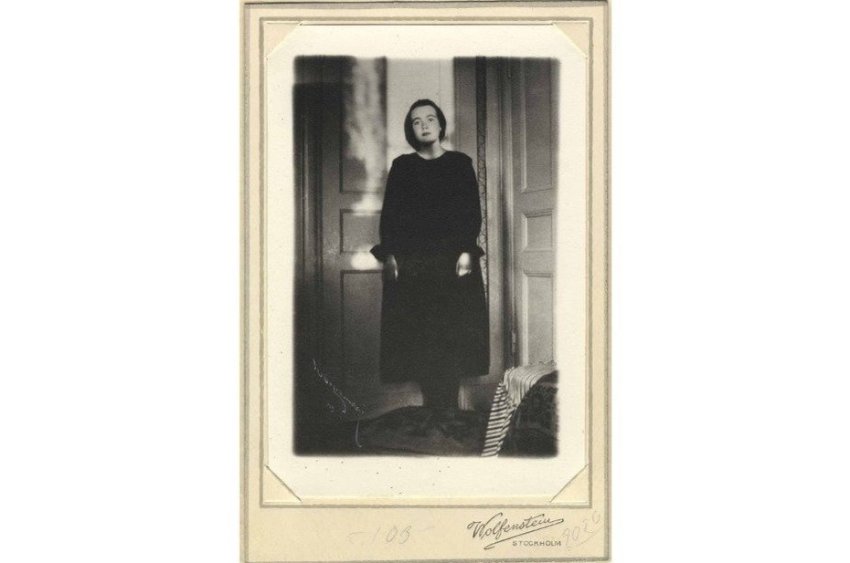

После развода с Лейфом Бьёрком жизнь Карин Бойе оказалась в смятении. Брак, как отметила ее биограф Маргит Абениус, был скорее «товариществом, чем любовью», и не выдержал ни экономических трудностей, ни внутренних противоречий. В 1931 году Бойе впала в тяжелую депрессию, сопровождавшуюся суицидальными мыслями. По совету знакомых она обратилась к психоанализу — на этот раз в Берлине, городе, где в начале тридцатых годов переплетались искусство, политика и отчаяние.

В январе 1932 года Карин Бойе приехала в немецкую столицу и поселилась неподалеку от центра. Ее первым берлинским аналитиком стал доктор Вальтер Шиндлер, последователь Фрейда, применявший методы активного внушения. Шиндлер считал состояние Бойе крайне тяжелым и, по словам современников, говорил, что «это закончится плохо — через десять лет она покончит с собой». Два месяца терапии прошли мучительно: Карин писала в письмах, что каждый сеанс «словно разрывает душу на части». После кризиса она сменила врача и начала курс у Грете Лампль, женщины-психоаналитика.

Берлин того времени оказывал на Карин Бойе двойственное влияние. С одной стороны, это был город напряженной политической жизни, столкновений между левыми и правыми, город, в котором ощущалось надвигающееся крушение. С другой — столица свободных интеллектуалов, театров, кафе и подпольных сообществ. Бойе вбирала все: посещала спектакли, заседала в кафе, знакомилась с немецкими писателями и поэтами. В это же время она работала редактором шведского авангардного журнала Spektrum. Карин писала редакционные заметки, заказывала переводы, обсуждала структуру номеров, и все это — практически без оплаты. Чтобы выжить, она занималась переводами. В частности, перевела на шведский книгу Фриды Уль о Стриндберге. Но и эта работа не приносила почти ничего. Деньги уходили на психоанализ, жилье, поездки. Как вспоминал ее брат Ульф Бойе, «ее экономика была крайне шаткой. Она часто жила на грани нужды, иногда буквально в долг».

Берлинские месяцы были для Карин не только временем отчаяния, но и острого наблюдения. Через своего знакомого Вильгельма Шарпа, хорошо осведомленного о политических делах, Карин получила возможность увидеть, как в Германии набирает силу нацизм. Шарп познакомил ее с людьми из окружения Геринга и Геббельса. Карин даже присутствовала на одном из избирательных митингов, где Геринг, «весь в риторическом блеске», пытался склонить рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга к поддержке Гитлера. По свидетельствам очевидцев, Бойе подняла руку в нацистском приветствии — не сделать этого означало подвергнуть себя риску. Однако никаких следов симпатии к нацизму у нее не было. Напротив, в разговоре с Шарпом она утверждала:

В Берлине Бойе познакомилась и с Марго Ханель, немецкой еврейкой, младше ее на двенадцать лет. Их дружба была одновременно утешением и трагедией, вписанной в мрачную атмосферу последних лет Веймарской республики. Позднее, вспоминая то время, Карин писала, что «все в Берлине пахло концом — и все казалось началом».

«Концентрат умирающего мира»

В письме к другу Томасу Олесен-Лёккену в 1932 году Карин написала: «Берлин — ужасный город, но поучительный. Здесь — кипящий котел Европы, где варятся безработица и нищета. Это впечатляет, но безутешно. Вся литература, которую здесь рекомендуют, дает то же ощущение: это умирающий мир — или центр, концентрат умирающего мира». Она видела, как нацизм превращается в массовую веру. В статье 1934 года в Social-Demokraten Бойе писала:

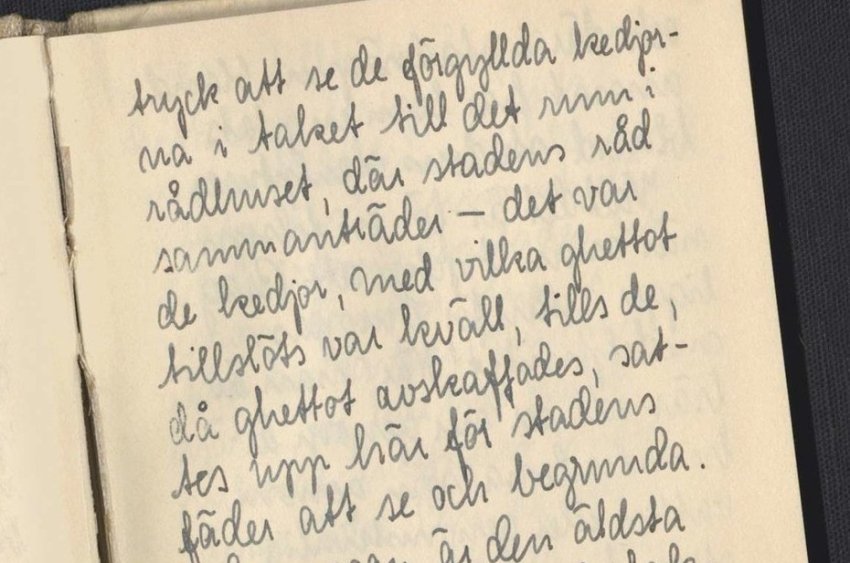

Эта мысль — не просто литературное наблюдение. Бойе чувствовала, как в Германии исчезает рациональность, как в людях просыпается слепое, фанатичное начало. В марте 1932 года она вместе с норвежской женщиной-психиатром Ник Ваал побывала на избирательном митинге в Берлине. Там выступали Геринг и Гитлер, и их речь произвела на Карин, по словам Ваал, «ужасающее впечатление». В дневниках Бойе сохранилась почти дословная запись гитлеровского выступления, как будто она пыталась зафиксировать саму механику зла, которое видела.

Главный герой романа, химик Лео Калль, живет в мире, где любовь объявлена пережитком, а семья — временной ячейкой, существующей лишь до тех пор, пока дети не вырастут и не уйдут в лагеря. Он служит в Четвертом городе Химиков Всемирной Империи, в обществе, где каждый шаг, каждый жест и слово контролируются «глазами» и «ушами полиции». Даже дома человек не остается один: «домашняя помощница» обязана вскрывать письма, подслушивать разговоры и еженедельно составлять отчет. И все же — есть одно, что государство пока не может подчинить: мысли. Лео Калль произносит формулу, которая и сегодня звучит как предупреждение:

Научный триумф Лео — создание сыворотки правды, Каллокаина, которая лишает человека последнего убежища — внутреннего мира. Лео проводит эксперименты с сывороткой на добровольцах из Службы жертв-добровольцев. Молодые люди, воспитанные в духе патриотической самоотдачи, готовы принести себя в жертву Империи. Но первый подопытный, «номер 135», под воздействием сыворотки признается: он стыдится того, что утратил энтузиазм, что боится умирать. Лео впервые ощущает зависть к его прежней вере и стыд за собственные опыты.

В этом — трагическая двойственность романа. «Каллокаин» не только политическая антиутопия, но и исповедь человека, который вдруг понимает, что монстр, против которого он борется, растет внутри него самого. Бойе создала мир, насквозь пронизанный отголосками нацизма. Когда Лео говорит своему начальнику Эдо Риссену: «Наши биологи сейчас полностью установили истину: народы Мировой Империи и племена, живущие по ту сторону границы, принадлежат к совершенно разным расам», — перед читателем вспыхивает зеркало расовых теорий Третьего рейха. Точно так же в мире романа государство стоит выше закона, морали и личности. Когда Риссен пытается возразить, что эксперименты с Каллокаином незаконны, Лео отмахивается: все, что служит Империи, — законно.

Эта смерть выглядела страшно тихой. Позже доктор Брэтт говорил, что в последние месяцы она словно «жила на пределе». Анита вспоминала: «Я знала, что у Карин есть эта тьма, но не верила, что она ее выберет». Поэтесса ушла из жизни в 40 лет. В тот же год «Каллокаин» продолжал издаваться и обсуждаться. «Я чувствую, — писала она за несколько месяцев до смерти, — будто выполнила свою духовную воинскую повинность».

Издательство: Like Book

Перевод со шведского: Ирина Дмоховская

Количество страниц: 256

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!