Как будущий Александр II путешествовал по России - «Культура»

«Реальное время» публикует фрагмент из книги американского историка Пола Верта «1837»

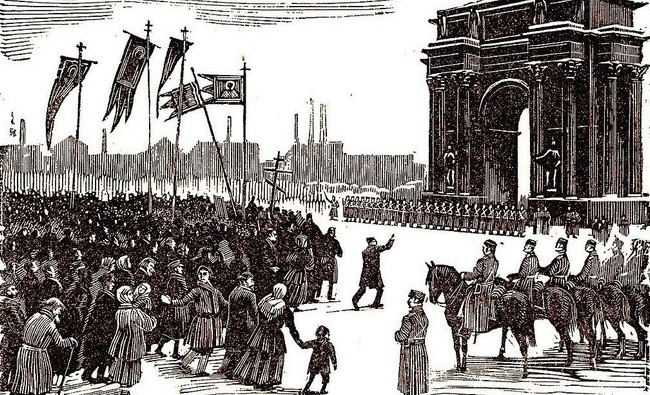

В ноябре в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка Пола Верта «1837», которая показывает, что за фасадом консервативной эпохи Николая I скрывалась медленная, почти незаметная, но фундаментальная трансформация страны — та самая «тихая революция», подготовившая почву для будущих реформ. Верт сосредотачивается на одном-единственном годе, насыщенном событиями — от смерти Пушкина и открытия первой железной дороги до становления провинциальной прессы и первых шагов индустриализации. С разрешения издательства «Реальное время» публикует фрагмент из книги — главу «Это Россия», в которой Николай I отправляется в масштабное путешествие по стране вместе с наследником, цесаревичем Александром, будущим Александром II. Это путь наблюдений и демонстраций имперской власти, во время которого императорский кортеж проходит через десятки городов, останавливается в том числе и в Казани, позволяя увидеть Россию 1837 года живой, противоречивой и стремящейся к переменам.

Это Россия

Одни города угождали наследнику больше других. Внизу списка находились городки северной части Урала, хотя против них путников наверняка заранее настроили путеводитель и устные комментарии Арсеньева: «Доселе Вятка остается неважным губернским городом, не имеет ни фабрик, ни заводов». Юрьевич с удовольствием писал 19 мая, что свита покидает Вятку — «скучную, унылую, без дворянства, но наполненную ссыльными политическими преступниками и ябедниками. Мы оставляем Вятку без сожаления, без воспоминаний». Наследника обеспокоило, что многих кантонистов с инфекцией глаз перевели в отдельное здание, когда он посещал местную больницу. «Вообще по замечаниям моим, народ в здешней губернии беднее, менее образован, нищих тьма, калек ужасное множество». В Перми — по оценке Юрьевича — оказалось еще хуже: «Это бедный город — хуже всех виденных нами губернских городов и хуже очень многих Великороссийских уездных». Нижний Новгород угодил наследнику — но не Юрьевичу: «Общество здесь и небольшое, и ничем особым себя не отличающее. Удивительно, что даже и ярмарочный съезд не сделал его блистательным». Одесса показалась неплохим городом, но из-за приезда императорской семьи и множества гостей взлетели цены: «Жители Одессы, все торгаши, поднялись на спекуляции насчет приезжих; цены на все ужасно возвысились».

Другие города заслужили более благоприятные отзывы. Окрестности Екатеринбурга показались «поистине золотым краем России» — со множеством поселений и фабрик, порой крупнее губернских городов. Наследнику доставила большое удовольствие Казань, а Сибирь превзошла его ожидания. «Наше воображение о Сибири совершенно ложное», — писал Юрьевич жене, добавив несколько дней спустя: «Сибирь есть лучший и богатейший край из всего того, что мы видели на пути нашем». Похоже, наследник разделял это впечатление. Рязань произвела сильное впечатление и на свиту наследника, и на императрицу, посещавшую этот город ранее («Никогда Рязани не забуду», — объявила она). Харьков тоже показался замечательным городом, «кишит жизнью во всех отношениях» благодаря торговле и университету: «Здесь, говорят, все есть, даже для самой прихотливой жизни». Оказывается, это он, а не Киев, «южная столица Русская или Русской украины».

На востоке в маршрут особенно часто попадали территории с нерусским населением. Оно вышло на первый план во время визита в Оренбургскую губернию, где наследник «в разговорах с инородцами, входил в разные мелочные подробности относительно их быта и жизни»; и в Казани, где Александр встретился с представителями татар и других народов. На юге наследника привечали ногаи, армяне, немецкие колонисты и татары. Многие из них заслужили восхищение свиты. Сам великий князь отметил башкир и их выступление на учениях полка в Оренбурге, где они безупречно выполняли приказы, даже не зная русского языка («точно молодцы»). А Юрьевича у казахов заинтересовали верблюжьи и конные скачки, заклинание змей и хождение по мечам. Нерусские специалитеты вроде кумыса, не заслужив высокой оценки вначале (в письме отцу Александр назвал кумыс «очень гадким»), позже получили признание («Я начинаю привыкать к кумысу»). Запомнились наследнику немецкие колонисты в низовьях Волги — они сохранили «почтенную аккуратность немецкую» и «пасторы у них преумные». Что касается украинцев, Юрьевич отметил в Полтаве с заметным удивлением: «Между закоренелыми хохлами мы нашли много образованных и даже одного поэта».

Занимал в маршруте заметное место осмотр исторических достопримечательностей. Одним таким важным направлением стали Кострома и Ипатьевская обитель, «драгоценная всем Русским» из-за того, что здесь в 1613 году находился отрок Михаил, будущий первый Романов. Она «остановила надолго внимание Великого Князя». Также в Костроме удалось познакомиться с потомками Ивана Сусанина — местного крестьянина, который якобы спас первого Романова от поляков и стал героем оперы Глинки. Великий князь посещал и другие места, связанные с прошлым Романовых: в Полтаве он побывал в церкви, где Петр I отслужил благодарственный молебен после победы над шведами в 1709 году. В Рыбинск Александр попал ровно через 74 года (8 мая) после визита Екатерины II и поспешил увидеть сохраненный в соборе трон, на котором она тогда сидела. В Казани он видел судно, которое доставило Екатерину из Твери. В Таганроге он встречался с духовником своего дяди Александра I, скончавшегося в этом городе в 1825 году, а также посещал дом в Белеве (Калужская губерния), где на следующий год, на пути в Петербург, скончалась супруга царя Елизавета Алексеевна. Учитывая, что шло 25-летие войны 1812 года, особого внимания требовали места, связанные с Отечественной войной. Рассказать о полях сражений к свите присоединились военные, а у Смоленска — старожилы, видевшие битвы. Цесаревич «с жадностью изучал местность, повторяя прочитанное им в классах». Это произвело сильное впечатление на его юный ум. Александр писал отцу из Смоленска:

Довелось повидать и ужасы. Неподалеку от села Красного «теперь еще видны курганы, которые от тления тел сами проваливаются, и кости видны». Наследник возложил камень в возводившийся памятник в честь сражения, а в свои именины (30 августа) получил в подарок от отца деревню Бородино.

Чрезвычайно много исторического материала князю предоставила родная Москва и ее окрестности. Многочисленные монастыри скрепляли прошлое, настоящее и будущее, так наследник мог ощутить исторический процесс, корнями уходящий в далекое прошлое. Например, в Новоспасском монастыре наследник увидел генеалогическое древо русских князей, начиная со святых Владимира и Ольги.

В близлежащей воткинской фабрике (где он символически участвовал в производстве якоря) наследник признал: «Там, где работают — совершенный ад, и люди эти как волы возятся с горячим железом», — но все-таки отметил, что они «довольно буйные» и «употребляют необыкновенные хитрости» для кражи железа. Наследник нарочно сделал в пути крюк, чтобы посетить завод Демидовых в Нижнем Тагиле — один из крупнейших в стране, в 160 километрах от маршрута — и даже спустился на глубину около 55 метров в малахитовую шахту Меднорудянского месторождения (где, кстати, работала первая российская промышленная железная дорога). На следующий день он провел осмотр оружейной фабрики на севере и золотого рудника в окрестностях Екатеринбурга.

В общем и целом наследник действительно увидел страну с разных сторон. Хотя экипажи ехали слишком быстро для внимательного ознакомления, в том эпическом путешествии он, безусловно, увидел фундаментальные характеристики страны: разнообразие городов, народов и религий; особенности истории и развития промышленности; плохие дороги и разливы рек. Но одна черта российской жизни избежала внимания или как минимум комментариев: крепостничество. Да, наследник отчитывался отцу об удельных крестьянах — то есть крепостных самой императорской семьи, — как раз тогда перешедших под новую администрацию. Но, в отличие от предыдущего (аллегорического) травелога, где открыто говорилось о зле крепостничества, — знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) Александра Николаевича Радищева, — здесь нам не найти ни слова на данную тему, даже полунамека. В то время кабальный труд считался естественным, хотя любопытно, что именно этот правитель — будущий Александр II — отменит крепостное право в первые же годы восшествия на престол. Может быть, в необходимости сделать это его убедило что-то в этом путешествии?

Реальное время

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!