Алиса — настоящая и выдуманная - «История»

Книга этой недели — сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»

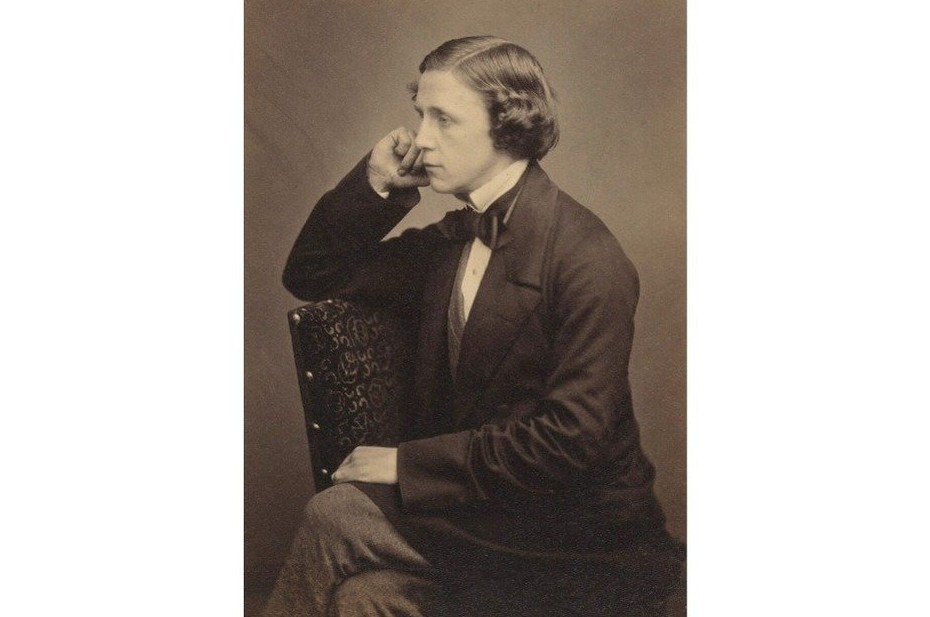

В Англии 160 лет назад, 9 ноября 1865 года, вышел небольшой тираж сказки «Алиса в Стране чудес» Чарльза Лютвиджа Доджсона, подписанной именем Льюиса Кэрролла. Практически сразу же книгу раскупили, а спустя несколько десятилетий главную героиню, Алису, признали культурной иконой. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как математик Доджсон придумал эту сказку и как сложилась жизнь настоящей Алисы.

«Золотой полдень»

В летний день 4 июля 1862 года Чарльз Лютвидж Доджсон, преподаватель математики в колледже Крайст-Черч и будущий Льюис Кэрролл, отправился на лодочную прогулку по Темзе вместе с другом Робинсоном Даквортом и тремя дочерьми декана колледжа Генри Лидделла — Лориной, Алисой и Эдит. Путешествие началось недалеко от Оксфорда и завершилось в деревне Годстоу. На протяжении пути Доджсон рассказывал девочкам историю, которую позже назвал «Приключения Алисы под землей». По словам самого автора, это была «отчаянная попытка придумать что-то новое». История родилась на ходу и сразу прижилась. Алиса Лидделл вспоминала:

Позже этот «золотой полдень», как написал Кэрролл в стихотворном прологе, стал мифом. В 1950 году историк фотографии Хельмут Гернсхайм обратился в Лондонское метеорологическое ведомство, где выяснили: в тот день в Оксфорде было прохладно и шел дождь. Возможно, память исказила детали, но миф о солнечном дне оказался сильнее фактов.

Доджсон начал записывать историю уже на следующий день. Однако, как отмечает Роберт Дуглас-Фэрхерст в биографии The Story of Alice, первоначальная рукопись не сохранилась. Через месяц Доджсон снова вышел в плавание с Лидделлами и стал развивать сюжет. А в ноябре того же года всерьез принялся за рукопись, исследуя повадки животных, которых собирался ввести в текст. Весной 1863 года Доджсон показал незавершенный вариант своему другу — писателю Джорджу Макдональду. Его дети пришли в восторг, и Макдональд посоветовал издать книгу. Так Доджсон начал готовить печатное издание.

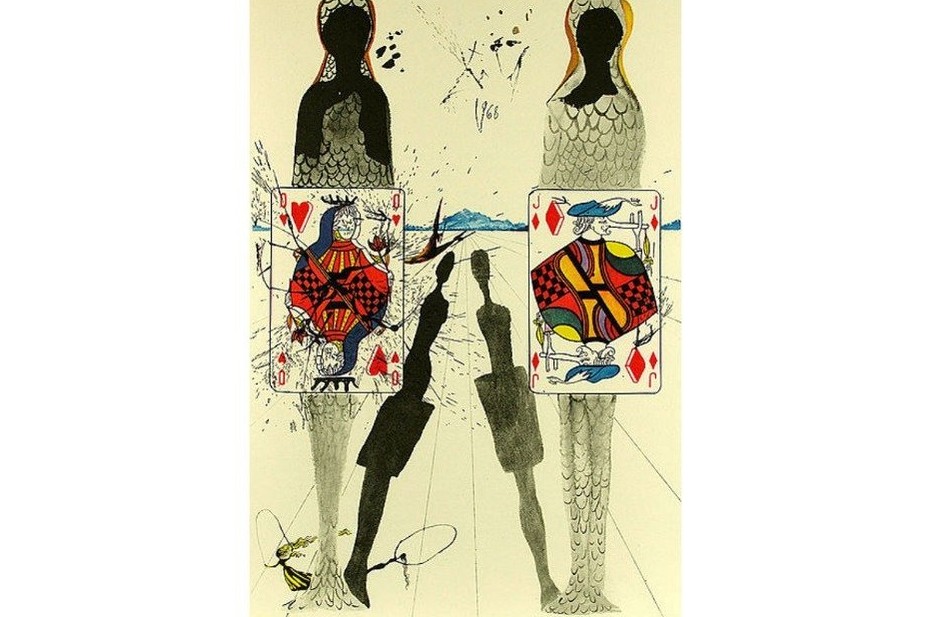

Еще год спустя, 26 ноября 1864 года, Доджсон исполнил обещание, данное десятилетней Алисе: подарил ей рукопись под названием «Приключения Алисы под землей» с пометкой «Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне». Книга состояла из четырех глав с его собственными рисунками и фотографией Алисы в семилетнем возрасте. Позднее Доджсон переработал текст: увеличил объем почти вдвое, добавил сцены с Чеширским Котом и Безумным чаепитием, а также пригласил Джона Тенниела, чтобы тот сделал иллюстрации.

Первый блин комом

Публикация «Алисы в Стране чудес» сопровождалась чередой случайностей и переделок. Чарльз Доджсон впервые встретился с лондонским издателем Александром Макмилланом 19 октября 1863 года. Издательство Macmillan and Co. согласилось напечатать книгу, но автор настоял, чтобы финансирование издания осталось за ним. Так он сохранял контроль над версткой, шрифтами и иллюстрациями. Доджсон, уже привыкший к педантичности университетского преподавателя, следил за каждым этапом издания. В мае 1865 года он получил пробный экземпляр книги и остался им доволен, но в июле, когда типография Oxford University Press отпечатала две тысячи копий, иллюстратор Джон Тенниел выразил недовольство качеством печати. По настоянию Тенниела Доджсон велел Макмиллану остановить распространение и изъять весь тираж.

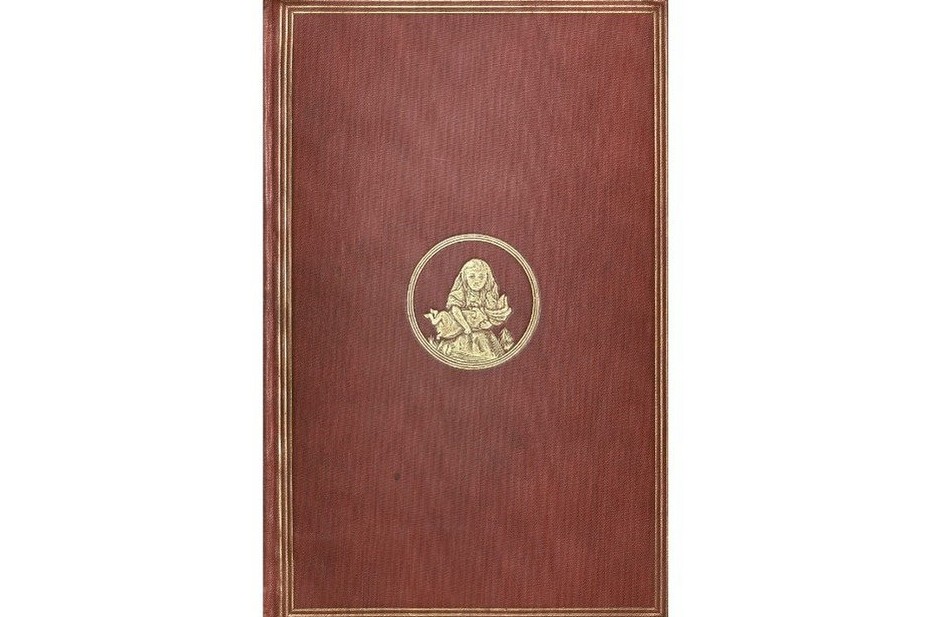

В августе 1865 года писатель заказал новый набор в типографии Richard Clay, оплатив печать из собственных средств — 600 фунтов стерлингов. Первый экземпляр нового издания Доджсон получил 9 ноября. Он лично выбрал красный переплет: по его словам, этот цвет должен был «понравиться детям». Псевдоним автор образовал, переведя свое имя «Чарльз Лютвидж» на латинский как Carolus Ludovicus, поменяв их местами и вернув на английский — так появился Льюис Кэрролл. А книга стала сенсацией. По свидетельствам современников, ее читали и дети, и взрослые. Оскар Уайльд называл себя поклонником Кэрролла, а королева Виктория, по словам издателя, настолько увлеклась, что однажды попросила прислать следующую книгу автора, и получила в ответ математический трактат.

Уже в 1867 году появилось третье издание — 952 экземпляра, отпечатанные в США. Сам Кэрролл, как отмечают исследователи, «мало интересовался качеством американских выпусков», передав контроль издателю. Книга переиздавалась многократно, но текст почти не менялся. Исключение составили правки, внесенные к изданию 1886 года: автор немного подкорректировал стихотворение «Голос омара», увеличив его объем с шести до шестнадцати строк, а также слегка изменил «мышиное стихотворение». По подсчетам исследователей, в совокупности в тексте зафиксировано 37 мелких исправлений. Эти поправки не меняли сути книги, но отражали отношение Кэрролла к деталям — внимательное, почти научное.

В 1886 году вышло и другое важное издание — факсимильное воспроизведение ранней рукописи «Приключения Алисы под землей». Оно позволило читателям впервые увидеть, с чего началась история. Позднее, в 1889 году, Кэрролл переработал сказку для детей младшего возраста. При жизни автора «Алиса» выдержала множество изданий, но лишь версия 1897 года — объединенное собрание двух сказок «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» — была окончательно утверждена самим Кэрроллом. Он исправил текст, добавил новое предисловие и фактически закрепил каноническую форму книги. Именно это издание позднее легло в основу академического выпуска «Оксфордской серии английского романа».

К началу XX века интерес к книге не угасал. В 1931 году «Алиса» даже оказалась в списке запрещенных произведений в китайской провинции Хунань. Власти посчитали, что «животные не должны говорить человеческим голосом» и «нельзя показывать животных и людей равными». Сегодня известно всего 23 уцелевших экземпляра первого издания 1865 года, включая один экземпляр верстки, переплетенный наборщиком. Восемнадцать из них хранятся в библиотеках и архивах, остальные пять — у частных коллекционеров.

«Слишком экстравагантно»

Первые отклики на книгу Льюиса Кэрролла были скорее настороженными, чем восторженными. Как отмечает журнал Athenaeum в обзоре от 16 декабря 1865 года, история «Алисы» напоминала «сон со всеми его неожиданными зигзагами, путаницей и несообразностью». Критик сомневался, можно ли вообще передать природу сна в литературной форме, а саму книгу называл «неестественной и перегруженной всякими странностями» — такой, что ребенок, прочитав ее, «скорее испытает недоумение, чем радость».

Британская критика в целом приняла книгу холодно. По словам исследователей, рецензенты «отказывались видеть хоть какой-то смысл в блужданиях Алисы». Даже те, кто признавал за Кэрроллом «живое воображение», находили его приключения «слишком экстравагантными и абсурдными» и «не способными вызвать иных чувств, кроме разочарования и раздражения». Особое раздражение вызывало Безумное чаепитие — эпизод, который критики называли «чересчур нелепым». Некоторые, как отмечалось в рецензии 1887 года, даже подозревали Кэрролла в плагиате, утверждая, что он заимствовал сюжет из книги Томаса Гуда «Из ниоткуда к Северному полюсу». Сам автор ответил в 1890 году, что книга Гуда вышла лишь в 1874-м — девять лет спустя после публикации «Алисы». Однако к концу XIX века тон критики начал меняться. В 1871 году литератор Генри Кингсли писал Кэрроллу:

Позднее авторитетный специалист по детской литературе Ф. Дж. Харви Дартон назвал «Алису в Стране чудес» «революционным переворотом» в английской детской литературе, отметив, что именно эта книга положила конец эпохе назидательных, поучительных историй и открыла путь к «литературе, цель которой — не поучать, а восхищать и развлекать». В XX веке признание стало абсолютным. Писатель Уолтер Безант утверждал, что «Алиса» — книга «того редчайшего рода, что будет принадлежать всем поколениям, пока язык не исчезнет». В 1946 году Уолт Дисней писал в The American Weekly:

Современные критики продолжают считать книгу Кэрролла одним из главных событий английской литературы. В 2014 году Роберт Маккрам назвал ее «возможно, самым влиятельным и, несомненно, самым известным произведением викторианской эпохи». А в 2020 году газета Time писала: «Эта книга изменила детскую литературу. Она помогла заменить строгий викторианский дидактизм более свободным, игривым стилем, отголоски которого слышны у Джеймса Джойса, Дугласа Адамса и доктора Сьюза».

«Алиска в Чепухании»

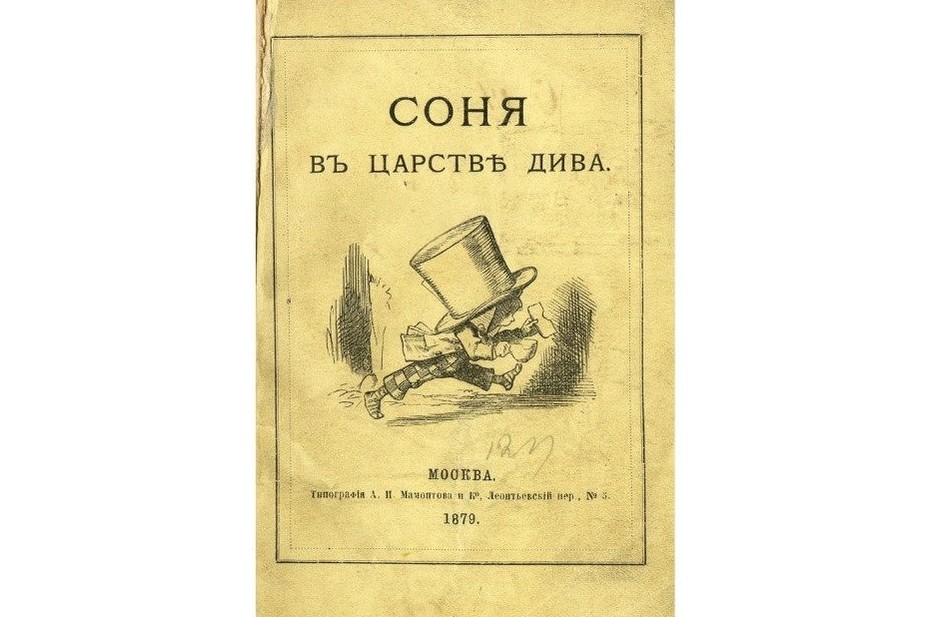

Первая «Алиса» на русском языке появилась в 1879 году, тогда книга называлась «Соня в царстве дива» и вышла в типографии А.И. Мамонтова в Москве. Издание было анонимным: на обложке не указали ни автора, ни переводчика. Сегодня экземпляры этой книги хранятся в Российской национальной и Российской государственной библиотеках. По одной из версий, приведенной Джоном Винтерихом и Д.М. Урновым, перевод могла выполнить Ольга Тимирязева, двоюродная сестра известного ученого Климента Тимирязева, которая упоминалась в письме Кэрролла к издателю в 1871 году. Однако первый русский вариант встретили резко. В журнале «Народная и детская библиотека» писали:

Следующие переводы «Алисы» появились лишь в начале XX века. В 1909 году Поликсена Соловьева, публиковавшаяся под псевдонимом Allegro, выпустила собственный вариант. А предпоследним дореволюционным изданием стала «Алиса в волшебной стране» (около 1913 года) в сборнике «Английские сказки» (вероятно, в переводе Михаила Чехова, брата Антона Чехова). В 1923 году книга вышла в версии Владимира Набокова (под псевдонимом В. Сирин) под названием «Аня в стране чудес». Сам писатель называл свой перевод «далеко не первым, но, безусловно, лучшим». Позднее критики находили переклички между финалом «Алисы» и концовкой его романа «Приглашение на казнь», отмечая, что Кэрролловская логика сна стала одним из устойчивых мотивов Набокова.

В 1966 году к тексту обратилась Нина Демурова, опираясь на последнее прижизненное издание и комментарии Мартина Гарднера в книге «Аннотированная «Алиса». Перевод стихов выполняли разные авторы: Самуил Маршак, Дина Орловская и Ольга Седакова. Этот вариант, вышедший в 1967 году, стал классическим советским изданием. Через несколько лет появился пересказ Бориса Заходера в журнале «Пионер» (1971). В предисловии «Глава никакая» он признавался, что 25 лет читал Алису в оригинале, прежде чем перевести ее, и шутливо предлагал назвать книгу «Алиска в Чепухании» или «Алиска в Расчудесии», но «поддался литературной традиции».

Позднее появлялись новые версии — переводы Александра Щербакова (1977), Владимира Орла (1988), Бориса Балтера (1997), а также сетевые варианты 2000-х. В 2018 году издательство «Самокат» выпустило «Алису в стране чудес. Алису за зеркалом» в переводе Евгения Клюева с иллюстрациями Флоор Ридер. Лингвист Юлия Смирнова отмечала, что работа Клюева вновь продемонстрировала сложность передачи «игры имен собственных и заглавий глав» в переводе Кэрролла. По подсчетам на 1991 год, обе части сказки издавались в СССР 69 раз общим тиражом около 6 млн экземпляров на одиннадцати языках. Каждый новый перевод вступал в диалог со всей историей восприятия книги в России, где «Алиса» постепенно прошла путь от непонимания до безусловного культурного символа.

«Мифы Кэрролла и Алисы»

Алиса — ребенок середины викторианской эпохи, «семи с половиной лет», как она сама уточняет в книге «Алиса в Зазеркалье». Дом ее не показан подробно, но из деталей, рассеянных по тексту, можно собрать портрет: старшая сестра, брат, кошка по имени Дина, гувернантка, уроки с девяти утра, дневная школа. Все это — быт семьи из среднего или верхнего класса. Когда Льюис Кэрролл писал эссе «Алиса на сцене» (1887), он описал свою героиню с теплотой и точностью. Алиса, по его словам, «нежная, словно лань», «учтива со всеми», «доверчива и любознательна до крайности, с тем вкусом к Жизни, который доступен только счастливому детству, когда все ново и хорошо, а Грех и Печаль — пустые слова, ничего не значащие».

Но Алиса не просто добрая девочка. Комментаторы называют ее «вдумчивой», «воображающей», «воспитанной» и «критичной к авторитетам». Ее ум не в фантазии, а в логике, пусть и «причудливо-логической», как писал сам Кэрролл. Она задает вопросы, которые подрывают привычный порядок вещей. Когда Герцогиня говорит: «Мораль этой сказки такова…», Алиса отвечает: «Не думаю, что в ней есть мораль». И этим ставит под сомнение саму викторианскую привычку искать мораль во всем.

Образ Алисы часто связывали с Алисой Лидделл — дочерью декана Оксфордского колледжа, где преподавал Кэрролл. Сам писатель отрицал прямое сходство: «Моя Алиса — полностью вымышленная». Однако следы Лидделл все же остались. День рождения книжной Алисы — 4 мая, в этот же день родилась Алиса Лидделл. В конце «Алисы в Зазеркалье» спрятано акростихотворение, в котором первые буквы строк в оригинале складываются в ее полное имя — Alice Pleasance Liddell.

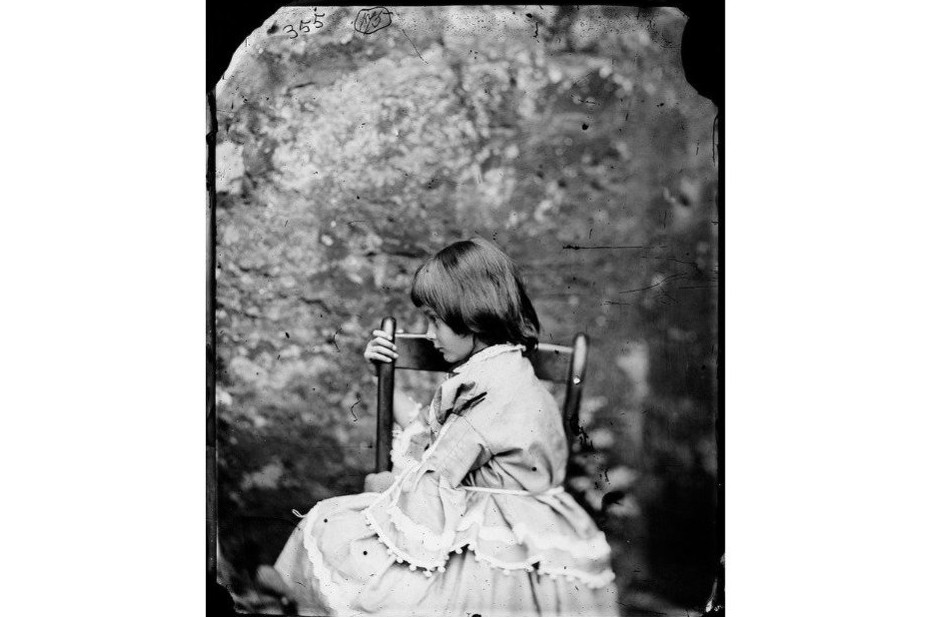

Алиса Плезенс Лидделл родилась 4 мая 1852 года в Вестминстере. Ее отцом был Генри Лидделл — филолог и декан колледжа Крайст-Черч в Оксфорде, один из авторов знаменитого словаря «Лидделл — Скотт». Мать Алисы — Лорина Ханна Лидделл, урожденная Рив. Алиса была четвертым ребенком из десяти: между старшими — Лориной и Гарри — и младшими, среди которых особенно близка ей была сестра Эдит (1854) и брат Фредерик (1865). Когда Алисе было четыре года, ее отец получил должность декана, и семья переехала из Лондона в Оксфорд. Там, 25 апреля 1856 года, Чарльз Лютвидж Доджсон впервые встретил семейство Лидделлов, фотографируя собор Крайст-Черч. Эта случайная встреча стала началом дружбы, продолжавшейся долгие годы.

Девочки Лидделл — Лорина, Алиса и Эдит — почти не расставались: разница в возрасте между ними была всего год-два. Они вместе гуляли, занимались учебой, путешествовали. Семья проводила летние каникулы на западном побережье северного Уэльса. Именно в этих поездках, среди прогулок и игр, Алиса слушала истории, которые Кэрролл сочинял специально для сестер, и одна из них — о странных приключениях девочки в подземном мире — позже превратилась в «Алису в Стране чудес».

Юность Алисы пришлась на время расцвета прерафаэлитов. Ее отец дружил с художниками, близкими к этому кругу, а сама Алиса училась рисованию у Джона Рескина — влиятельного критика и теоретика искусства XIX века. Рескин видел в ней «заметные способности». Она копировала его акварели и работы Уильяма Тернера. Позже позировала Джулии Маргарет Камерон — одной из ключевых фигур «золотого века» английской фотографии.

С годами вокруг Алисы выросло множество легенд. По некоторым сведениям, Кэрролл якобы просил разрешения у ее родителей когда-нибудь сделать ей предложение, но подтверждений этому нет. Биографы относят подобные рассказы к позднему «мифу Кэрролла и Алисы». Другой устойчивый сюжет связан с принцем Леопольдом, младшим сыном королевы Виктории, учившимся в Крайст-Черч. Считается, что во время «гранд-тура» по Европе Леопольд влюбился в Алису, однако достоверных свидетельств этой истории тоже нет. Современники отмечали лишь, что принц был близок с семьей Лидделл и позже стал крестным отцом второго сына Алисы, которого звали Леопольд. Биографы полагают, что внимание принца было обращено скорее к Эдит, умершей в 1876 году предположительно от кори или перитонита. Леопольд нес ее гроб на похоронах 30 июня того же года.

Типичная викторианская домохозяйка

После выхода книги жизнь Алисы Лидделл сложилась не как у литературной героини, а как у жительницы викторианской Англии, знавшей вкус обыденности. В сентябре 1880 года в Вестминстерском аббатстве она вышла замуж за игрока в крикет Реджинальда Харгривса — ученика Льюиса Кэрролла. Алисе было двадцать восемь. Ее муж был из обеспеченной семьи, он унаследовал значительное состояние, стал мировым судьей и играл в крикет за Хэмпшир. Алиса же занялась домом и детьми, став, по выражению биографов, «хозяйкой высшего общества и первой президенткой Женского института Эмери-Дон».

У пары родились три сына — Алан, Леопольд и Кэрил. Ходили слухи, что младшего Алиса назвала в честь Льюиса Кэрролла, но семья Лидделлов это отрицала. Двое старших сыновей погибли во Франции во время Первой мировой войны: Алан пал на поле боя во Флербе, а Леопольд умер от ран в Жильмоне. После их смерти Алиса присоединилась к Красному Кресту в качестве добровольца и получила медаль, которая сейчас хранится в Оксфордском музее.

Последняя ее встреча с Льюисом Кэрроллом состоялась в 1891 году. Она приехала в Оксфорд вместе с сестрами.

Когда в 1926 году умер Реджинальд Харгривс, расходы на содержание их поместья стали для вдовы непосильными. Чтобы оплатить счета, Алиса решилась расстаться с главным подарком своего детства — рукописью, врученной ей Кэрроллом в 1864 году. В 1928 году аукцион Sotheby’s оценил ее в 15 400 фунтов стерлингов. Это было почти в четыре раза выше резервной цены. Покупателем стал американский коллекционер А. С. Розенбах. Позднее рукопись перешла к Элдриджу Р. Джонсону, основателю Victor Talking Machine Company, который в 1932 году показал ее в Колумбийском университете на столетии со дня рождения Кэрролла. Восьмидесятилетняя Алиса присутствовала лично. Это была ее единственная поездка в США. Там она встретила Питера Ллевелина Дэвиса, одного из братьев, вдохновивших Дж. М. Барри на создание Питера Пэна.

После смерти Кэрролла рукопись вновь оказалась на аукционе и в 1948 году была выкуплена консорциумом американских библиофилов. Они передали ее в дар британскому народу «в знак признательности за мужество перед угрозой Гитлера». Сегодня рукопись хранится в Британской библиотеке рядом с другими памятниками викторианской эпохи, где миф о детстве и утрате стал частью национальной памяти.

Алиса умерла в 1934 году. Ее тело кремировали, а прах захоронили на кладбище у церкви Святого Михаила и Всех ангелов в Линдхерсте, в графстве Хэмпшир. Там, где прошла почти вся ее жизнь. В местном музее можно увидеть зеркало Алисы — предмет с отражением девочки, о которой весь мир помнил дольше, чем она сама.

Очень странные дела

Отношения Льюиса Кэрролла с семьей Лидделл до сих пор остаются темным пятном в биографии писателя и вызывают споры. Кэрролл познакомился с Лидделлами в 1855 году. Сначала он подружился со старшим братом Гарри, а затем стал приглашать его и Лорину на прогулки и пикники по живописным окрестностям Оксфорда. Кэрролл развлекал детей историями и фотографировал их. Позднее, когда Гарри отправился в школу, его место заняли младшие сестры — Алиса и Эдит. Именно на этих выездах под парусом и среди лугов родились первые сюжеты, из которых выросла «Алиса в Стране чудес».

Фотография была главным увлечением Кэрролла: он снимал детей, друзей, артистов, ученых. Алиса часто попадала в кадр, но прямых доказательств того, что она была его «любимым объектом», нет. Отрывки из его дневников, относящиеся к 1858—1862 годам, — периоду наиболее тесного общения с семьей Лидделлов, — исчезли.

В июне 1863 года отношения между Кэрроллом и Лидделлами резко прервались. Причины до сих пор неясны: о случившемся не говорили в семье, нет записей и в дневниках писателя. Более того, страница за 27—29 июня 1863 года оказалась вырвана. Биограф Мортон Н. Коэн предполагал, что Кэрролл мог хотеть жениться на одиннадцатилетней Алисе, и что именно это вызвало разрыв. Позднее эта версия стала одной из самых распространенных, хотя, повторимся, прямых доказательств нет.

В 1996 году исследовательница Каролин Лич обнаружила в семейном архиве документ под названием «Вырезанные страницы дневника». Это была записка, предположительно составленная племянницей писателя Вайолет Доджсон, где говорилось: «Л. К. узнает от миссис Лидделл, что его подозревают в ухаживаниях за гувернанткой, а также в симпатии к Ине». Это означало, что причиной размолвки могли стать слухи не о девочке Алисе, а о старшей сестре Лорине или даже о матери, которую также звали Лорина. Исследовательница Дженни Вулф предположила, что «проблема могла быть вызвана не увлечением Доджсона, а чувствами самой миссис Лидделл к нему». После этого инцидента Кэрролл шесть месяцев не появлялся в доме декана Лидделла, а когда вернулся в декабре 1863 года, прежней близости уже не было. Их дружба постепенно сошла на нет. Возможно, это произошло не только из-за личных обстоятельств, но и из-за разногласий между Кэрроллом и деканом по вопросам университетской политики.

Позднейшие интерпретации этой истории приобрели тревожный оттенок. В 2015 году вышел документальный фильм «Тайный мир Льюиса Кэрролла», где выдвинули предположение, что разрыв мог быть связан с «неподобающими отношениями» писателя с детьми Лидделлов. Во время съемок, как утверждали авторы, была обнаружена «тревожная фотография обнаженной Лорины». Однако уже через несколько месяцев кэрролловеды Дженни Вулф и Эдвард Уэйклинг доказали, что происхождение снимка сомнительно: «на обороте нет ни подписи, ни каталожного номера, характерного для работ Доджсона», а изображение «не соответствует его практике — он никогда не делал подобных фронтальных снимков».

Таким образом, единственное, что известно наверняка, — дружба между Чарльзом Доджсоном (Льюисом Кэрроллом) и семьей Лидделлов оборвалась внезапно, летом 1863 года. Остальное — череда предположений, версий и интерпретаций, рожденных на месте одной вырванной страницы.

Издательство: «Махаон»

Перевод с английского: Нина Демурова

Количество страниц: 160

Год: 2025

Возрастное ограничение: 0+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!