Из чего состоял арсенал Казанского гарнизона времен Ивана Грозного - «История»

Глава из новой книги краеведа Алексея Клочкова, посвященной истории города и его предприятий со второй половины XVI века

«Реальное время» продолжает публикацию глав новой книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного», основанной на данных Писцовой книги 1565—1568 годов. Стараниями исследователя она превратилась еще и в карту города XVI века. Если в прошлый раз речь шла о пороховом деле, то на этот раз Клочков рассказывает нам о пушкарях.

Закопавшись в биографиях князей и прочих нюансах, мы совсем позабыли о пушкарских дворах, беспорядочно разбросанных в улицах, переулках и закоулках нижнего Прибулачья. Между прочим, как в XVI, так и в XVII веке в каждом уважающем себя русском городе имелась как минимум Пушкарская улица, а как максимум — Пушкарская слобода. Как мы знаем, у нас в Казани в 1565—1568 гг. были целых две Пушкарские улицы — продольная и поперечная (впрочем, писцы улиц не разделяют — у них обе они просто «Пушкарские» — и все), при этом только что описанный район «Пушкарской слободой» я бы тоже не назвал — сами видите, насколько пестрый люд тут жил и сколько социальных групп было понамешано. Так что в нашем случае уместнее будет говорить о «районе массового проживания пушкарей», и не более.

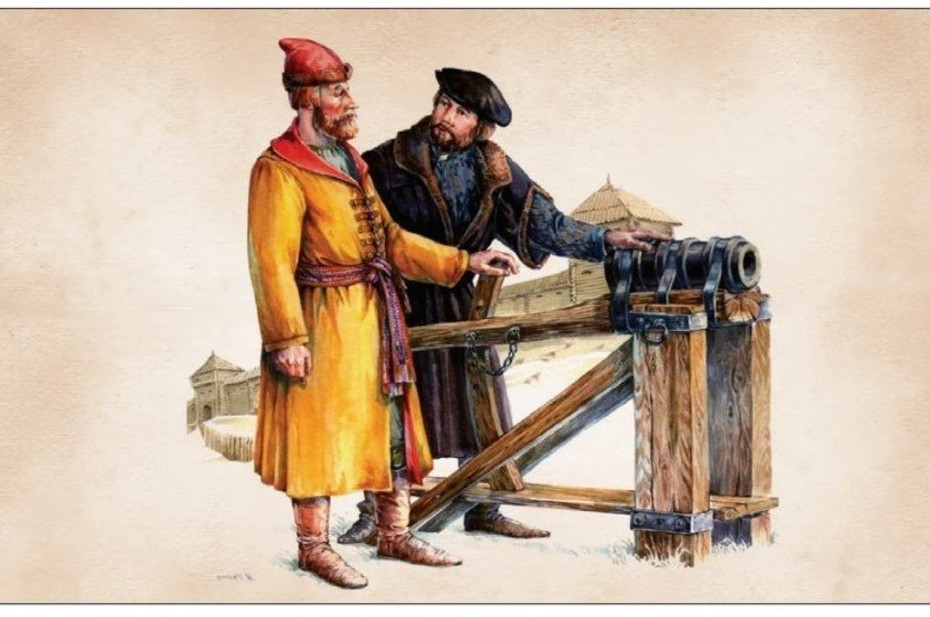

Вкратце упомянем об особенностях службы артиллеристов. Как мы установили, в нашем городе пушкари не только обслуживали артиллерию, но и контролировали производственный процесс выделки пороха на Зелейном дворе — ведь от его качества порой зависела не только эффективность стрельбы, но и безопасность самих пушкарей (у них ведь как у десантников, у которых есть писаное кровью правило: свой парашют укладывать самим; не раскрылся — винить некого, кроме себя). Так вот, помимо основной специальности, пушкари несли наследственную службу в качестве «приборных людей», наделенных участками пахотной земли, огородами и сенокосами. Последнее касалось не только отечественных, но и иностранных артиллеристов, коих в Казани второй половины XVI века было очень даже немало — из 29 пушкарских участков я насчитал 18 дворов, принадлежавших иноземцам (судя по именам, в большинстве своем немцам и полякам).

«Варяги» (так издревле на Руси называли группы в составе населения, носящие этнический и одновременно профессиональный характер) находились в артиллерии при московском войске еще со времен Ивана III Великого. Чаще всего их вербовали из числа военнопленных, а затем распределяли по подразделениям; впрочем, порой целые роты формировали исключительно по национальному признаку. Среди наемников были немцы, шотландцы, поляки, голландцы, шведы, датчане — целая россыпь «солдат удачи», которые предпочли продолжить зарабатывать деньги, а не сидеть в плену. Кстати, иноземцев было немало не только в артиллерии, но и во всех иных родах войск — при этом многие из них со временем выдвинулись в полевые командиры.

К примеру, во время взятия Смоленска русскими войсками в 1514 году орудиями командовал некий иноземный пушкарь Стефан, а в 1521-м, когда на Москву напал крымский хан Мухаммед-Гирей, в обороне города участвовал немецкий пушкарь по имени Никлас. Автор знаменитых «Записок о Московии», Сигизмунд Герберштейн, тоже часто писал об иностранцах, служивших русскому царю, в частности, он упоминает участвовавших в осаде Казани «наемных воинов из немцев и литовцев». Вместе с тем уже во второй половине XVI века в войсках во все возрастающих количествах появляются отечественные артиллеристы, а посему необходимость в приглашениях иностранных специалистов постепенно начинает сходить на нет (последний факт в общем и целом подтверждается и нашей доморощенной статистикой: из 29 казанских пушкарей 11 человек были русскими — это хотя и меньшинство, но отнюдь не незначительное).

И, между прочим, наверняка кое-кто из перечисленных окольничими пушкарей (вне зависимости от происхождения) принимал участие в казанском взятии — ведь в описываемом 1567 году с тех славных и одновременно трагических времен минуло не более пятнадцати лет. Учитывая же, что предельный возраст пребывания на службе пушкарей составлял 55 лет (при тогдашней средней продолжительности жизни это очень много), не исключено, что некоторые из тогдашних казанских пушкарей-ветеранов могли не только застать, но даже поучаствовать в тех великих исторических событиях.

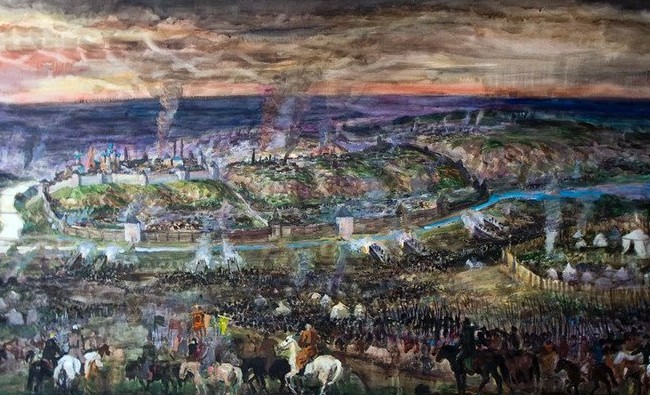

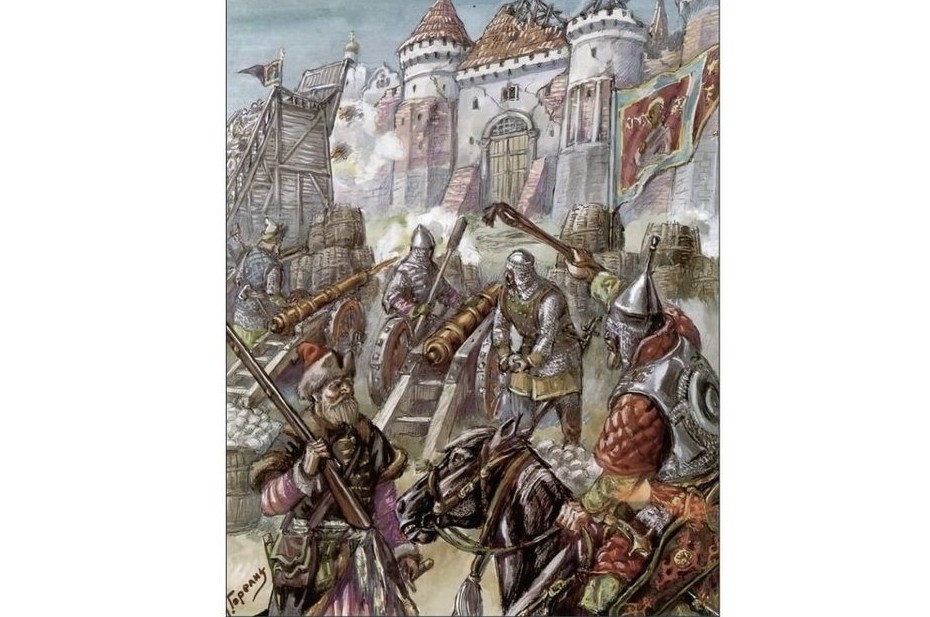

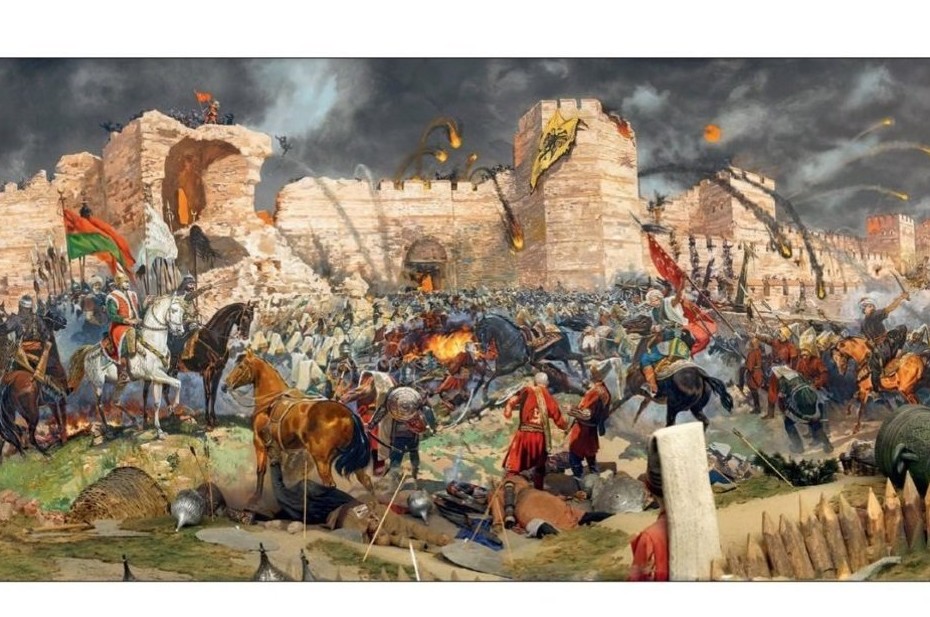

Кстати, в осадных боях лета и осени 1552 года были задействованы практически все виды тогдашней артиллерии — это короткоствольные орудия, предназначенные для навесной («верховой») стрельбы; «тюфяки» с конической формой ствола, стреляющие «дробом» (проще говоря, картечью), но могшие метать и каменные ядра; разномастные длинноствольные пищали, выбрасывавшие заряд по настильной траектории; но всего чаще (вы только не удивляйтесь) использовались орудия с деревянными стволами. Процесс производства последних был прост до примитивности — обыкновенное бревно распиливалось на несколько кусков, в которых после соответствующей обработки выжигалась сердцевина, после чего ствол скреплялся 8—10 железными кольцами или даже веревкой. При этом практичнее всего было использовать комлевую (корневую) часть ствола, поскольку у комля волокна дерева сильно переплетены и его труднее расщепить. Деревянные пушки, конечно же, были слабыми и обычно могли сделать лишь несколько выстрелов, прежде чем разорваться. Но их стоимость была настолько смехотворно малой, настолько несоизмеримой со стоимостью выстрела, что можно было перед сражением просто иметь запас заранее заряженных стволов, которые во время боя по очереди подкатывали к бойницам. Стреляли из них ядрами и картечью.

Но в этой связи стоит особо подчеркнуть, что в битве за Казань применялись отнюдь не только вышеназванные орудия (включая деревянные «самоделки»), но и полновесные пушки крупного калибра, именуемые «можжирами» (мортирами) — последние составляли основу полкового наряда и часто имели собственные имена. Есть достаточно интересные сведения, что во время осады нашего города в 1552 году использовались пять длинноствольных крупнокалиберных колесных пушек, прозванных соответственно «Змеем летящим», «Змеем свертным», «Соколом свертным», «Львовой головой» и «Грановитой». В записях князя Андрея Курбского и летописях есть описание, что арские острожные ворота снесли именно этими «чудищами»: «Арские ворота до основания разрушили, и обломки сбили, и множество людей побили, и верхним боем, огненными ядрами и каменьями, чрез все ночи стреляли». То есть русское войско палило ночами без перерыва, в то время как, судя по данным того же Курбского, ответная стрельба была гораздо менее интенсивной — то есть, выражаясь языком сегодняшних военных, «контрбатарейная борьба» казанцами была проиграна.

Почему так вышло — сказать сложно ввиду скудости имеющихся источников. Но факт остается фактом: Казань во время последней битвы имела слабую артиллерию, что, по всей видимости, связано с тем, что в описываемое время на Востоке в целом и в Казанском ханстве в частности развитие артиллерии искусственно тормозилось в связи с излишним увлечением конницей, хотя известны многочисленные случаи применения тяжелых орудий крымскими татарами. В Феодосийском музее древностей хранится «тюфяк», который, если опираться на европейскую классификацию, можно назвать бомбардой. Сама пушка цилиндрической формы калибром 21 сантиметр и, скорее всего, имеет османское происхождение. И вот тут-то мы вновь подходим к «булгаковскому» вопросу: «Кто на ком стоял?», точнее, «Кто на кого влиял?». С Крымским ханством по большому счету все ясно: на его огнестрельное дело влияла Османская Порта. Если же говорить о Казанском ханстве, то здесь возникают сложности — хотя мы с вами знаем, что у Казани еще с ордынских времен имелось огнестрельное оружие достаточно крупных калибров (фрагментарно упоминаемое в источниках XIV—XV вв.), но, к сожалению, рассуждать о типологии орудий татарского производства времен Казанского ханства не приходится, ибо сведений на сей счет до нас не дошло, что называется, от слова «вообще».

При этом следует подчеркнуть, что и в описываемых 1565—1568 гг. никаких пушек в Казани не лили — залежи медных руд в нынешнем Кукморском районе обнаружат много позже, в первой половине XVII века, а возить сырье через полстраны было и дорого, и экономически нецелесообразно. Вместе с тем состояние арсенала Казанской крепости наши писцы выводят во всех подробностях, и это состояние с высоты сегодняшнего дня может вызвать только ироническую улыбку — все там у них (и «именные» пушки-ветераны, да и остальные тоже) в каком-то полуразобранном виде, и вообще после прочтения «ревизских записей» окольничих у меня сложилось стойкое ощущение, что на казанских оружейных складах царил полный бардак, тем более удивительный, если вспомнить, в какие мрачные времена все происходило. Впрочем, с точки зрения пожарной охраны лично у меня никаких вопросов не возникло — порох хранился исключительно в капитальных каменных зданиях, каковыми в тогдашней крепости были лишь оставшиеся от времен ханства две мечети («Нур-Али» и первоначальная «Кул-Шариф») да две палаты (Большая и Малая) бывшего ханского дворца. И вот еще что: описание, которое я выношу на суд читателя, хотя и несколько затянуто, но зато оно насыщено всяческими интересными хозяйственными деталями, из которых можно узнать многие подробности тогдашней жизни и быта, и, видимо, по последней причине оно читается с лету, что называется, на одном дыхании. В этой связи вспомнилось почему-то, что великая книга о Робинзоне Крузо в свое время снискала бешеную популярность в основном благодаря тому, что в ней во всех подробностях были выведены хозяйственные мелочи, что очень импонировало тогдашнему среднестатистическому британцу. В общем, давайте почитаем вместе — такого «сочного» текста нам давно не попадалось.

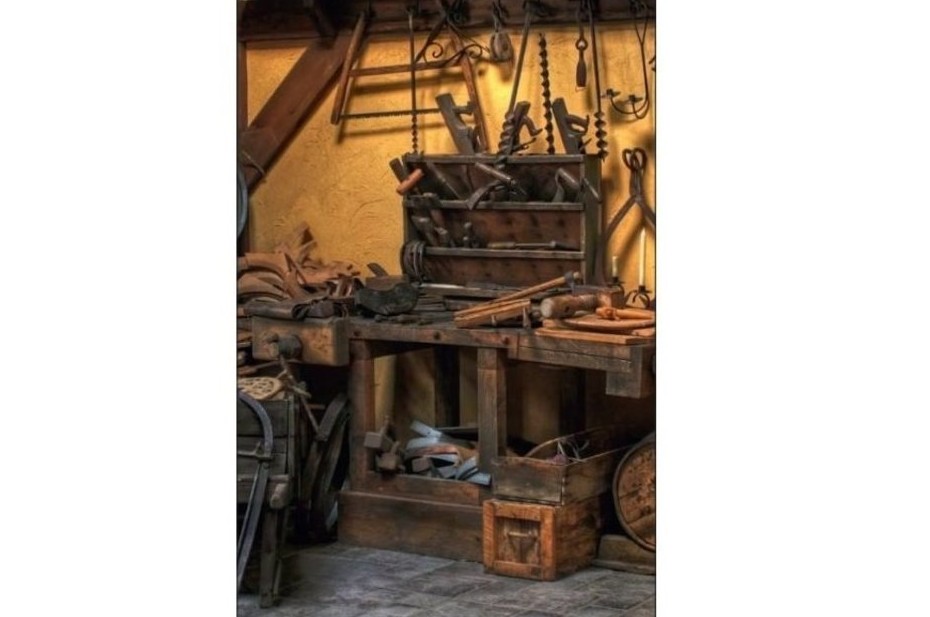

«Да в городе Казани писали Государя Царя и Великого Князя казну, что к городовому наряду на выпуски, зелье, селитру, ядра, свинец и пищали — затинные и ручные; и всякой городовой снаряд именно порознь. У царского старого двора (речь идет о Большой и Малой палатах ханского дворца, стоявшего на месте нынешней парадной резиденции главы Татарстана, — прим. авт.) в мечети (каменная мечеть «Нур-Али», помещавшаяся примерно пятьюдесятью метрами западнее нынешней Дворцовой церкви, — прим. авт.): 640 ядер железных Сокола и Змея свертного, да 340 ядер фанкаленных (каленых, — прим. авт.), да полуторных 3 800 ядер, 100 ядер прибрано ко Львовой голове, да 50 ядер прибрано к Грановитой, да три контаря с гирями (в данном контексте — большие рычажные весы с подвижной гирей, — прим. авт.), один подымает в старую переделку 33 пуда, в новую переделку 32 пуда, другой контарь подымает 18 пудов, а третий подымает 9 пудов, да котел медный с ушами и кольцами, 2 лома железных, 2 тагана железных (подставка для котла в виде обруча на ножках, — прим. авт.), 2 векши (подъемный блок, — прим. авт.) железных, в одной 4 колеса, а в другой 2 колеса, 25 осей железных больших и малых, одна изломана из того ж числа, да доек 238 железных (особых ножей для чистки стволов, — прим. авт.), 1 293 торы (пластины нагрудных панцирей от доспехов, — прим. авт.) ломаны, 144 бурава, 17 буравов полусаженных, 20 буравов саженных и полуторных, 140 пружков пищальных (пружинный замок пищали, — прим. авт.), 29 змеек пищальных целых и поломанных (часть ружейной оправы, — прим. авт.), 130 пригвоздков, 37 гвоздей станковых задних с кольцами (детали лафета, — прим. авт.), 45 колец с пробоем (многофункциональное крепление, — прим. авт.) целых и порченых, 28 гвоздей больших, 51 гвоздь сшивальный и мостовой, 7 гвоздей больших сшивальных да крюк, да гвоздь подъемный, 840 трещоток железных (для очистки стволов, — прим. авт.), иные порчены, 2 засова, один без коковца, 700 мехов кожаных зеленых, а иные гнилы и драны, 9 пешен (тяжелый лом на деревянной рукоятке для пробивания льда, — прим. авт.), что взяты у архиепископа, одна пешня изломана,

39 ломов больших и малых, 98 молотов больших, малых и с ломаными, 36 клинков больших и малых, 160 куров железных (крюков, — прим. авт.), 36 пазников (долот, — прим. авт.), да 4 пазника ж за клевцово место (рукоятка острого клювовидного орудия, — прим. авт.), 71 кирка, 96 заступов железных, 21 лопата деревянная, 113 грачей (мотыг, — прим. авт.) железных, 24 зубила железных, котлец железный вятский, 94 шандана железных (подсвечников, — прим. авт.), 5 кадей подкопных окованных, 13 весов зелейных (применялись при выделке пороха для взвешивания его составных компонентов, — прим. авт.), медные большие и малые с чашами и с коромыслами; поцепки у них погнили, 70 холстов, иные погнили и драны, 25 пищалей затинных целых и порченых да пищаль турская затинная, 3 связки меди волоченой (медной проволоки, — прим. авт.) без весу, 27 клевцов железных (оружие ближнего боя наподобие молота с остро заточенным концом, — прим. авт.), 24 мотыги железных, 16 укладов московских (листов железа-сырца, — прим. авт.), 2 крюка подъемных железных, 15 пешен железных, 3 испорчены, 28 пудов льна, а лен гнил, 15 пудов чока (мелкий боеприпас разного калибра весом, — прим. авт.) железных без 5 гривенок в малый контарь (в данном случае контарь как мера веса, — прим. авт.), двое клещей железных, одни порченые, 6 развесов по 10 гривенок, а два по 5 гривенок да 9 гривенок врозни (отдельно, — прим. авт.), 20 сит зелейных, гнилы и драны, 22 бумаги, а делают в ней для затравки мешочки (нечто связанное с выделкой пороха, — прим. авт.) да 4 сита, да котлишко железный, изгарок банный, 2 обруча железных, 15 кадей липовых простых, 2 гвоздя железных волоковых, 4 кольца железных, пила большая железная, да осьмина медная протопоповская, ядер железных затинных 78 пудов без 5 гривенок в большой контарь, 5 наковален больших, да у одной от носа отломлено, 4 пищали заповедных (старых, — прим. авт.), что имали (взяли, — прим. авт.) в ряду у детей боярских и у мужиков и казаков, пищаль без змейки и без прутика да снасть железная, которая была у Леншика Круткого да у Степана Зубина на Белой Волошке, клевца обломок, 2 котла, буравец изломлен, лом железный обожженный, 2 прута железных, заступ (мотыга, — прим. авт.), 3 топора, четверной обломок, пазник, бурав большой, 2 лома, буравец изломлен немецкий да ложка, да 2 копыла (бруска, — прим. авт.), рушница без станка (ручная пищаль, — прим. авт.), 2 кура, 3 тяпки, лом большой, лом заточенный на оба конца, 3 чаши с покрышками, 3 чаши без покрышек, молот широкий, лопатка масленая, пуд укладу (железа, — прим. авт.) без 9 гривенок, кожа коневая, 3 остатка кожаных, невелики, семь мехов кожаных кузнечных, 2 шипа, канат льняной цел, 24 обрывка канатных, 15 буравов малых, 11 копылов железных да тяпка, да 8 тяпок малых, целых, да 10 молотов целых, 97 клевцов железных, из тех три изломаны, 11 грабель железных, из тех двое изломаны, да 5 молотов железных малых да 6 копылов железных, лом большой, веретено большое железное точильное, одно ручное, да клещи большие железные, корчага железная с лопаткой, 2 лопатки железные, бурав большой, 2 шипа, язык колокола, 2 скобы, гвоздь большой железный да мотыга да клевец да 2 звена цепи городовой воротной да старого зелья в двух бочках 15 пудов в большой контарь».

Следующий фрагмент текста содержит перечень вооружений, боеприпасов и прочего тылового имущества, находившегося на хранении в трех других капитальных строениях Казанской крепости, но начинают окольничие от места нынешнего сквера с памятником зодчим Казанского Кремля:

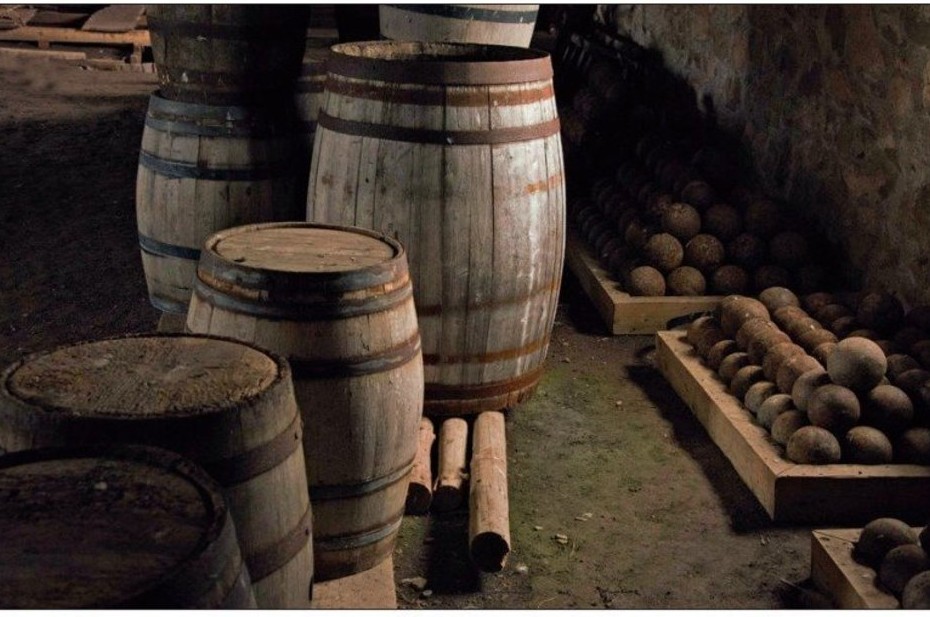

«Против Благовещения в мечети (речь идет о первоначальной каменной мечети «Кул-Шариф», стоявшей бок о бок с Благовещенским собором, на месте сегодняшнего Кремлевского сквера, — прим. авт.) бочка зелья спускного на огненные стрелы, а в ней весу 5 пудов с четвертью в большой же контарь (здесь мера веса, — прим. авт.), да селитры бочка, а в ней 8 пудов 13 гривенок; да у Царева двора в палате селитры бочка в 5 пудов без гривенки в большой контарь в старую ж переделку; да против Благовещения в палате нового переделу (очевидно, в новом пристрое к зданию бывшей мечети «Кул-Шариф», — прим. авт.) ручного зелья бочка, а в ней 10 пудов в большой контарь; да у старого Царева двора в Малой палате (одно из зданий бывшего ханского дворца, — прим. авт.) во шести бочках селитры 62 пуда с четью на вывес в новую переделку, да зелья в 10 подъемах 100 пудов без четверти, да свинцу в 9 подъемах 100 пудов; да в Муралеевской палате (русифицированное название каменной мечети «Нур-Али», — прим. авт.) пушечные станы и колеса и пушки деревянные да колеса Сокола свертного, одно ломано, да колеса Змея свертного без обруча; и всех колес целых и ломаных восемь, иные без обручей, да стан (лафет, — прим. авт.).

Змея свертного с гвоздями, загвоздками и кольцами со всем сполна, да стан Сокола свертного, одна половинка окована гвоздями, с загвоздками и кольцами, а другая половинка не окована, без колец, без загвоздков и без гвоздей, да 3 стана полуторных с гвоздями, а с загвоздками не сполна, а обоймы с кольцами, да стан окован с гвоздями и с загвоздками, а обойма с кольцами у него не сполна, 4 пушки деревянных без железа, да 5 осей без железа деревянных, да подъем у палаты против Благовещенья гнил окован (металл учитывался с особой тщательностью! — Прим. авт.), да 5 пищалей затинных со станками, что взяты у стрелецкого головы Данилы Хохлова и у пятидесятских нового прибору Никиты Боровского (не отсюда ли пошло название известного нам храма? — Прим. авт.), да у сотни Василия Мещеринова, да у сотни Елизара Гляткова, 22 пищали затинных с трещотками (для чистки ствола, — прим. авт.) деревянными, да 6 пищалей затинных без станков, да 8 рушниц без станков, да 2 пищали затинных ломаных, да 6 рушниц ломаных же без станков, а даны те рушницы, что ходили на государеву службу в Крым Шелкав (??? — Прим. авт.), а привез их из Москвы сын боярский Невежа Чемесов, да 5 пищалей ручных, а станки у них худы, да 3 пищали без станков, да 9 пищалей без станков заповедных, взяли их из ряду при князе Петре Ивановиче Шуйском у торговых людей из лавок, да 2 креста железных, что были у Николы Ратного, у старой церкви (то есть в описанное время храм Николы Ратного в крепости уже успели перестроить в камне, — прим. авт.), да котлишко железный, изгарок (имеется в виду выгоревший, — прим. авт.) принесен из бани (уж не Даировой ли часом? — Прим. авт.) изломан, да контаришко старое железное (речь идет о рычажных весах, — прим. авт.), да 3 пищали без станков, да 5 пищалей затинных со станками; да против Царева ж двора ядра огненные, а счесть их нельзя, потому что слились вместе (проще говоря, нашим друзьям лень было кучу перебирать, — прим. авт.), а сказали городничие, что в списке тех ядер написано 591 ядро; да в той же палате старого свинца в пульках 20 пудов без чети, да зелья старого сорокового 1/2 пуда без 2 гривенок, да пищаль медная без станка, да две пищали затинных, да Сокола и Змея свертного 70 ядер да полуторных 100 ядер».

Остается только добавить, что часто упоминаемое в тексте слово «контарь» в описываемое время имело (как вы уже успели заметить) два значения — так называли и большие рычажные весы, у которых точка опоры постоянна, а гиря подвижна; и меру веса, соответствующую двум с половиной пудам. При этом, в свою очередь, указанный термин давал сразу несколько производных: так, «контарным» именовали пошлину с веса; «контарить» значило — проветривать и пересыпать залежалую муку либо крупу, а «переконтаривать» — перевешивать (заново взвешивать) товар. Вот, собственно, и все — с пушками, пушкарями и «контарями» пора заканчивать. Время перебираться на левый берег Гнилого Булака, на безымянный остров, образованный двумя рукавами протоки и вытянутый вдоль подошвы западного склона Кремлевского холма, и топать в высшую его точку — к храму Ярославских Чудотворцев, стоявшему внутри укреплений нового казанского острога аккурат на линии северного (выходящего на Казанку) фасада комплекса цирка.

Алексей Клочков

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!