Майя Плисецкая: «лучшая в мире» - «История»

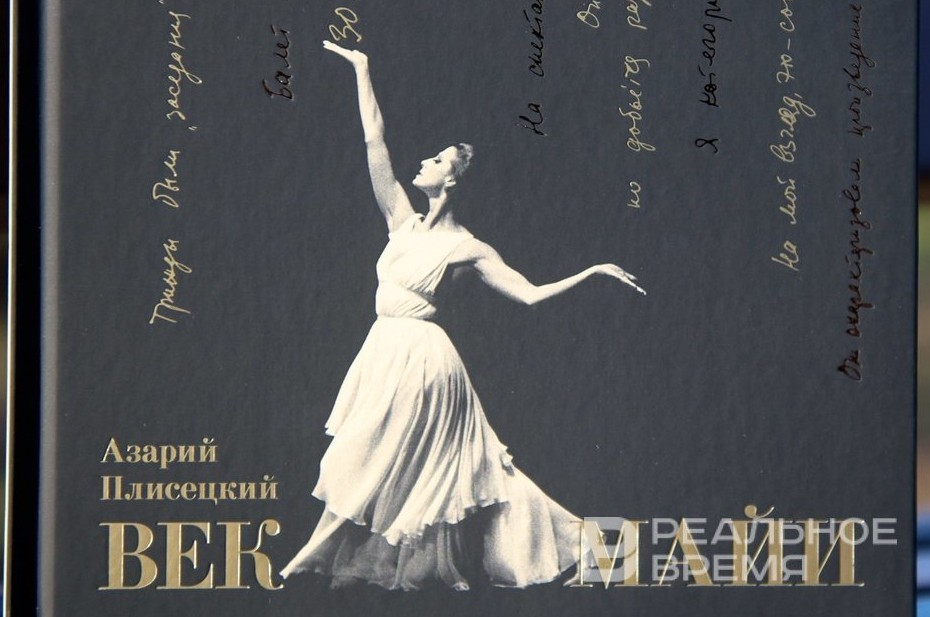

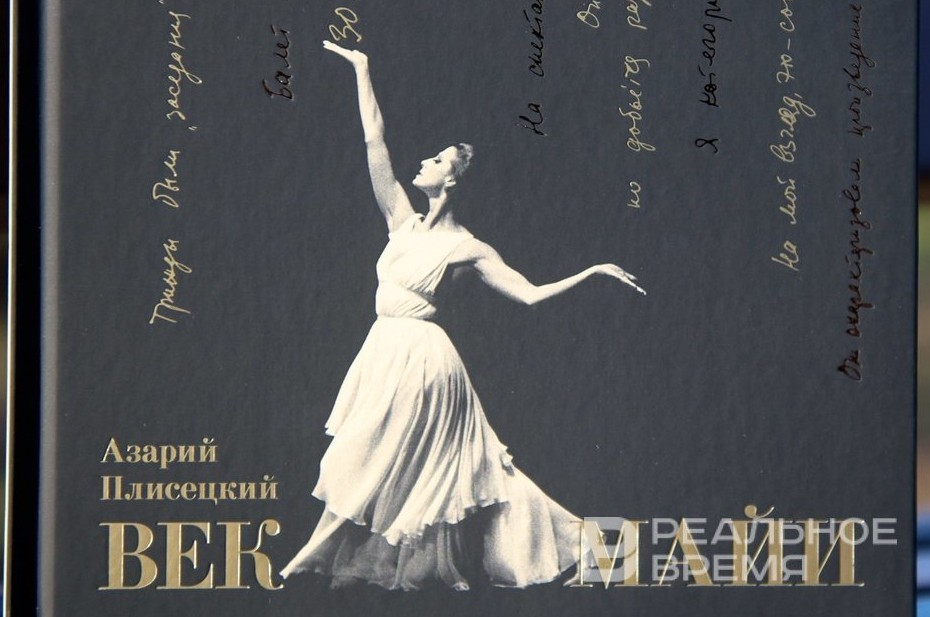

К столетию Майи Плисецкой ее брат, Азарий Плисецкий, выпустил альбом воспоминаний «Век Майи»

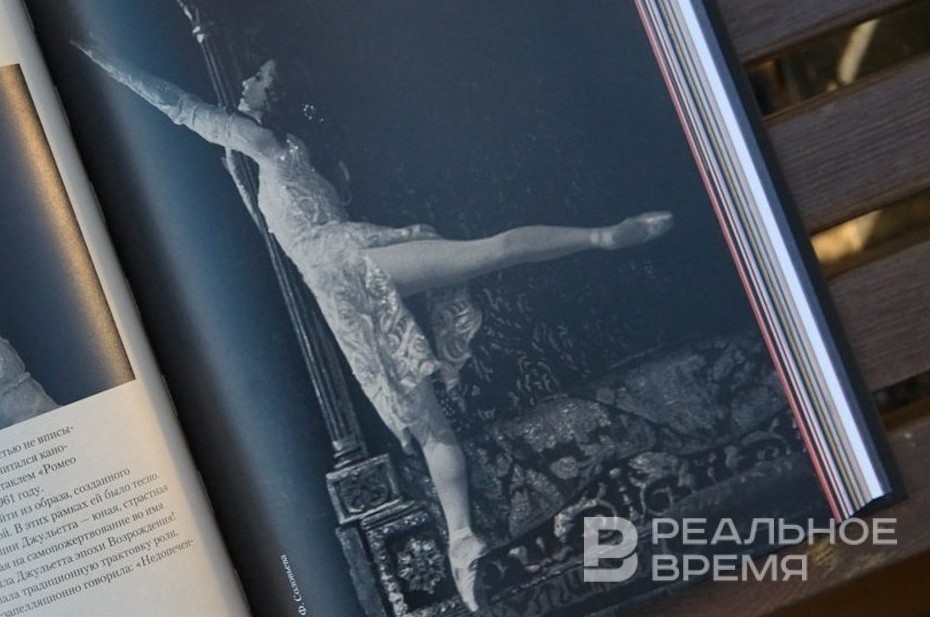

Книга Азария Плисецкого «Век Майи», вышедшая к столетию его сестры в издательстве «Слово», устроена так, будто автор снова входит в комнаты прошлого и долго перебирает в руках семейные вещи как артефакты эпохи. Это не мемуары. Это семейный альбом, где каждый снимок оживает голосами, перебежками за кулисами, запахом северного снега и московских репетиционных классов. Плисецкий рассказывает о Майе как о девочке, девушке, женщине и в итоге легенде, чья жизнь складывалась из риска, света и упрямства. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о самых интересных фактах жизни великой балерины из книги Азария Плисецкого «Век Майи».

Девочка с севера

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве в известной семье литовских евреев, большинство из которых работали в театре или кино. Мать, Рахиль Мессерер, снималась в немом кино, ее брат Асаф был ведущим танцовщиком Большого театра, а сестра Суламифь — его прима-балериной. Отец, Михаил Плисецкий, к искусству не принадлежал. Он был дипломатом, инженером, управляющим рудником и большим любителем балета. Азарий Плисецкий, вспоминает в книге «Век Майи»: «Про таких, как наш отец, говорят «душа компании» <…> Добрый, легкий в общении папа…».

У Рахиль Мессерер к моменту рождения детей была собственная, уверенная линия в кино. Азарий пишет, что ее карьера «началась более чем успешно». Режиссер Яков Протазанов видел в ней «библейскую красоту» и относил ее к «восточному типу»: печальный взгляд, прямой пробор, черные волосы, смуглая кожа. Он предложил ей сниматься в главных ролях на новой киностудии, где ставили картины об освобождении женщин Востока от религиозных запретов. Семья была большой: братья Майи — Александр и Азарий — позже стали известными балетмейстерами, а племянница Анна — балериной.

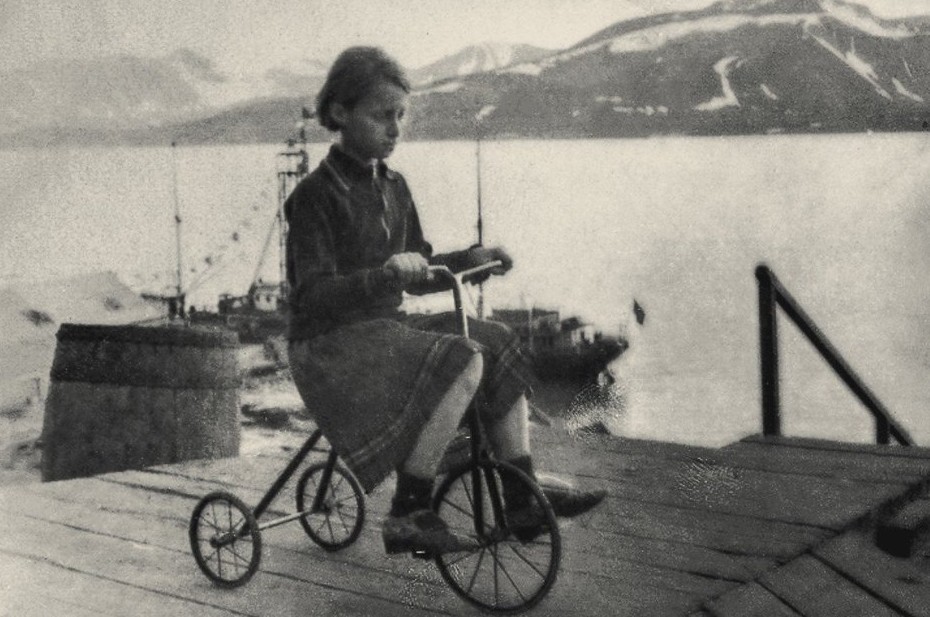

С 1931 по 1936 год семья жила на Шпицбергене. Отец сначала работал первым руководителем «Арктикугля», затем — генеральным консулом СССР. Азарий Плисецкий вспоминает переезд на север: «Когда отца назначили управляющим рудниками «Арктикуголь» и консулом СССР на Шпицбергене, мама последовала туда на ледоколе «Седов» с годовалым Аликом и семилетней Майей». Мать не осталась в стороне от жизни поселения: она помогала налаживать быт шахтеров, дежурила телефонисткой, устраивала самодеятельные концерты. Там же она поставила сказку «Русалка», где Майе досталась роль Русалочки. Брат пишет: «Это был ее первый выход на сцену. Успех в детской постановке сыграл не последнюю роль в решении родителей определить Майю в Московское хореографическое училище».

Север хранил и опасные, почти суровые эпизоды. Однажды Майя «незаметно увязалась за взрослыми лыжниками», шедшими к поселку Грумант. В пути она отстала и заблудилась. Снег скрывал следы, ветер путал направление. К счастью, ее нашли другие лыжники вместе с овчаркой по кличке Як. «Майю вернули встревоженной маме», — пишет брат. Мать успела заметить исчезновение и поднять тревогу, а собаку, что вывела людей к ребенку, Майя «помнила потом всю жизнь».

«Минута жизни трудной»

«Большой террор» не обошел и семью Плисецких. «Это год [1937] не только моего появления на свет, но и год, когда отца арестовали. За ним пришли с ордером 30 апреля в четыре утра», — пишет в книге Азарий Плисецкий. Отец говорил матери спокойно: «Вот разберутся на месте и отпустят. Собирай в маленький чемоданчик мои вещи». Утром Майе сказали, что папу якобы срочно вызвали на север, на Шпицберген. Она долго верила этой версии и, как вспоминала тетя Суламифь Мессерер, с детской искренностью говорила: «Представляешь, у Аты Ивановой (девочка из класса) арестовали папу!», — не подозревая, что то же произошло в ее доме.

Михаила Плисецкого в январе 1938 года расстреляли. Он был убежденным сторонником власти и ранее был признан национальным героем за работу в угольной отрасли. Вячеслав Молотов даже подарил ему один из первых советских автомобилей. После отца пришли и за матерью. По словам Азария Плисецкого, «28 марта 1938 года перед началом спектакля «Спящая красавица» к ней [тете] в театр пришли Майя и Алик, и она догадалась, что мама арестована». Майя рассказала тете о произошедшем с матерью: «Сказала, что ее срочно вызывают на Шпицберген к отцу… Велела нам идти к тебе в театр». Тетя поддерживала эту версию: она регулярно отправляла Майе телеграммы, будто бы с далекого архипелага и от имени матери.

В действительности же мать находилась в Бутырской тюрьме и больше всего боялась, как пишет Азарий в книге «Век Майи», что его «отправят в приемник-распределитель, причем под чужим именем и фамилией». Весной 1938 года Рахиль отправили в Акмолинский лагерь для жен изменников Родины, куда она прибыла с грудным Азарием. Чтобы Майю не отдали в детский дом, ее удочерила тетя Суламифь Мессерер, а брата Александра забрал к себе дядя Асаф Мессерер.

В эвакуации не было возможности для постоянных занятий балетом. Тем не менее именно здесь состоялось первое выступление Майи с номером «Умирающий лебедь» в редакции тети, Суламифи Мессерер. Тетя старалась сделать номер таким, чтобы была видна красота и пластичность ее рук, и придумала выход спиной к залу. Майя занималась в классах местного театра. Брат вспоминает, как она «принесла красивый бутафорский кинжал» — он играл этим кинжалом дома, а она брала его в поездки по концертным бригадам: в сценах из «Бахчисарайского фонтана» этим ножом Зарема убивает Марию.

В Свердловске оказалась и ученица училища Ольга Тарасова. Вместе с Майей они были поручены ведущему танцовщику местного театра, но он занимался с ними редко. Поэтому девочки приходили в репетиционный зал и делали что хотели. Питались они в солдатской столовой, где «был вроде бульон, а там две-три макаронины». Тарасова жила у чужих людей, и Майя, видя это, отдавала ей недоеденный хлеб: «Это тебе на минуту жизни трудной».

Майя писала письма однокласснику Володе Берковичу, эвакуированному в Челябинск. Она договорилась с директором местного театра, чтобы того взяли в труппу, и откровенно описывала быт: продукты доставались плохо, но «с голоду не умирают». Она надеялась через месяц вернуться в Москву и отчаянно этого хотела. Азарий писал, что Майя ясно понимала: еще один год в Свердловске — и «на балете можно поставить крест». Когда стало известно, что часть училища осталась в Москве и учеба продолжается, Майя решила вернуться. Мать была в панике: без пропуска путь в столицу был закрыт. Но Майя была непреклонна. Она «села в поезд и через пять суток оказалась на Казанском вокзале», проскользнула мимо патруля и добралась до тети.

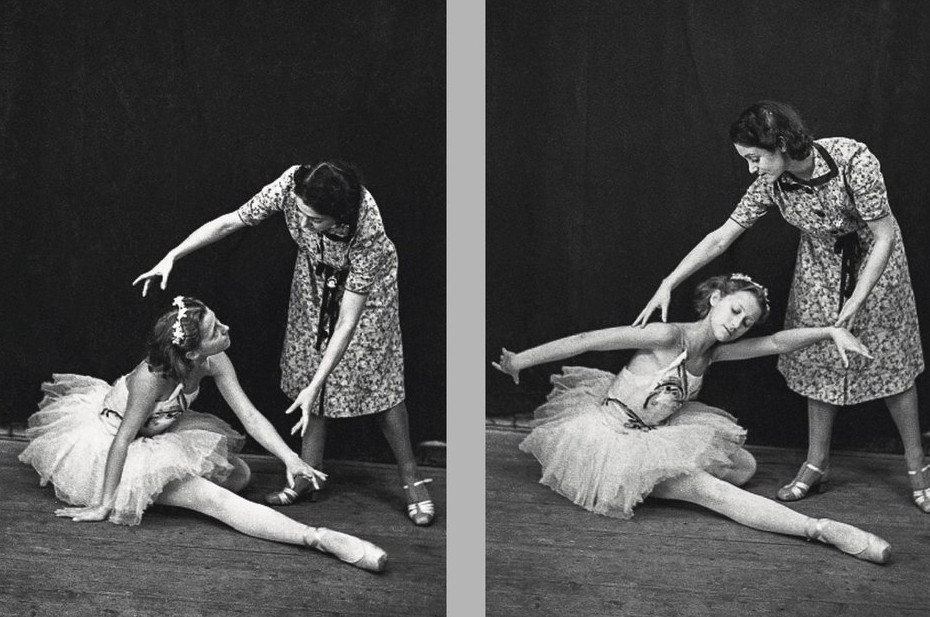

Ее появление в училище было неожиданностью. Никто не стал спрашивать, как она добралась до закрытого города. Выпускной класс вела Мария Леонтьева. Она сказала Майе: «Ты должна будешь лезть вон из кожи, чтобы наверстать упущенное. Твои данные тебе в помощь. Я в тебя верю». И Майя действительно бросилась в работу «с ожесточением»: стояла у станка, выполняла комбинации, всматривалась в зеркало — будто возвращала себе жизнь, оборванную войной.

«Перед кем только не танцевала Майя!»

В труппу Большого театра Майя Плисецкая вошла в 1943 году и почти сразу как солистка — слишком заметной была ее манера держаться на сцене, слишком явственной пластика. Она была удивительно текучей, но при этом сильной, и эти качества особенно ясно проступали в ее чтении двух главных партий «Лебединого озера». Азарий Плисецкий объясняет: «Станцевать «Лебединое озеро» — испытание для балерины, потому что эти две роли, Одиллии и Одетты, проявляют все твои качества: темперамент, технику, красоту линий и, конечно, актерское мастерство». Для Майи важнее всего были различия, заложенные Чайковским: Одетта — превращенная в белую птицу принцесса, чистый образ, построенный на плавности; Одиллия — дочь злого гения, коварная чаровница, которая лишь использует схожесть с Одеттой, чтобы «затмить его воспоминания» о ней. Эти контрасты влекли Плисецкую куда больше, чем внешняя смена белого на черное.

Брат вспоминает, что Одетта у Майи получалась «замечательной», но по складу ей была ближе Одиллия, «где она могла дать волю своему темпераменту, выплеснуть энергию, продемонстрировать невероятную динамику танца». Один случай вошел в семейные рассказы. Перед очередным спектаклем дирижер Евгений Светланов спросил:

Светланов в третьем действии действительно пустил коду па-де-де в том бешеном темпе, который обозначен в партитуре. «Редкая балерина могла бы ему соответствовать. Майя смогла. Она как вихрь исполнила тур-пике по кругу так, как никто бы этого не сделал», — пишет ее брат в книге «Век Майи». Позднее, уже после поклона, Азарий спросил сестру, как она чувствовала этот ритм. Майя ответила: «Он дирижировал так, как будто у него три яйца».

Тень «Лебединого озера» сопровождала ее и в сторонних концертах. Доход артистов зависел от поездок, и Майя, чтобы помочь семье и содержать себя, «обтанцевала» все клубные сцены Москвы с «Умирающим лебедем». Порой танцевать приходилось на том, что лишь условно можно было назвать сценой: «в распахнутых кузовах четырех сдвинутых вместе грузовиков» или на «только что подстриженном газоне. Балетные туфли потом были зеленого цвета».

Лебединая любовь

Родион Щедрин вошел в жизнь Майи Плисецкой в один из ее самых тяжелых периодов. Заграничные поездки по-прежнему проходили мимо: Швеция, Финляндия, Франция, Бельгия — все оставалось недоступным. «Отвечали одно и то же: «Вы необходимы театру!» — цитирует Азарий Плисецкий. Письма-прошения уходили в пустоту, и удар доставался всей семье: Алик (старший из братьев) оставался невыездным, самого Азария после училища не взяли в Большой театр. Майя мучилась, но ничего изменить не могла.

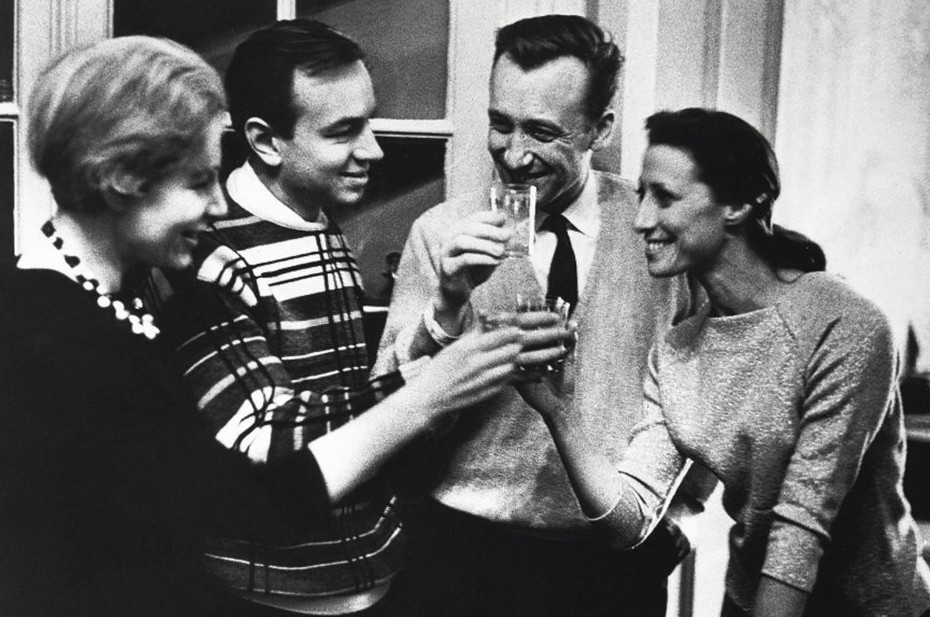

С появлением Щедрина дом наполнился новыми звуками и интонациями: «Мы с Аликом обрадовались появлению в нашем доме Родиона. Приняли его как третьего брата», — пишет Азарий в «Веке Майи». Подкупала легкость, естественное обаяние, общие увлечения — лодки, автомобили, водные лыжи. Майя постепенно успокаивалась рядом с ним. Брат отмечает, что Щедрин «укротил буйный характер» Майи. Мать тоже быстро прониклась к нему доверием.

Медовый месяц Майя и Родион провели в Сортавале, на берегу Ладоги, в Доме творчества композиторов. Быт был простой: «неотапливаемый крошечный домик», крыша чуть пропускала воду, душ отсутствовал. Но Майя, по словам брата, называла то лето «всплеском счастья». Она сияла. В письме к матери они указали отправителя кратко: «Щедрины».

С течением времени у Майи и Родиона появилось место, куда они ездили почти каждые выходные, — дача в Снегирях. Постепенно там выросла целая компания людей искусства. Кстати, у артиста и балетмейстера Владимира Васильева дача до сих пор там. В Снегири приезжали друзья, гуляли по берегу Истры, собирали грибы. Плисецкая делала настойку на смородиновых почках — сама срезала их ранней весной. Когда в семье появилась лодка с мотором, Снегири стали отправной точкой для поездок к Москве-реке. Часто она звонила брату:

— Так вот лучше вместо того, чтобы ничего не делать, возьми Робика и поезжайте кататься на водных лыжах.

Четырнадцать лет подряд Майя и Родион встречали Новый год с поэтом Андреем Вознесенским и Зоей Богуславской. Майя приносила «закуски из буфета Большого театра», Зоя ставила на стол шампанское. После боя курантов все четверо падали на огромную тахту и разговаривали, поглядывая в телевизор. Для встречи 1966 года к ним присоединился Владимир Высоцкий и исполнил только что написанную песню «Письмо с сельхозвыставки». «Майя была в восторге и хохотала до слез», — пишет брат.

Родион Щедрин сумел то, что казалось невозможным: избавил балерину от ярлыка «шпионки». По словам брата, он «сам от имени Майи написал письмо Хрущеву».

Историк Дэвид Кот пишет, что Никита Хрущев опасался: ее побег мог бы послужить Западу орудием пропаганды. Но генсек прочел письмо, и преследования со стороны надзорных органов закончились. Более того, поступил разрешающий знак — выпустить Плисецкую вместе с труппой на гастроли в Америку в 1959 году. Стало ясно, что исключение Плисецкой из состава труппы способно повредить успеху заграничного тура. Позднее Хрущев писал в воспоминаниях, что Плисецкая «была не просто лучшей танцовщицей в Союзе, но лучшей в мире». После девятимесячного простоя приняли в театр и самого Азария.

Плисецкая покоряет мир

Возможность работать за пределами страны открыла Майе иной масштаб. Руководитель правительства, получив отклики о ее выступлениях в Нью-Йорке, был, по словам биографов, крайне удовлетворен. Когда Плисецкая вернулась после тура, Хрущев приобнял ее и произнес:

В августе 1962 года труппа Большого театра отправилась в длительное турне по Соединенным Штатам и Канаде. По словам Азария Плисецкого, поездка была рассчитана на три с половиной месяца и включала сто двадцать артистов. В день приезда в Нью-Йорк стояла «немыслимая» жара, и мысль о пути до гостиницы в автобусе с запотевшими стеклами вызывала опасение, что «по дороге просто задохнемся от духоты». Но, зайдя внутрь, артисты почувствовали прохладу. «Американские автобусы уже в то время были оснащены кондиционерами, которых мы в Союзе в глаза не видели», — вспоминает Азарий. Каждый шаг становился маленьким открытием: грохот подземной дороги, пар из люков, световая рябь на площади Таймс-сквер.

Одним из спектаклей, с которыми Большой театр выступал за океаном, был «Спартак» в постановке Леонида Якобсона. Майя исполняла роль Фригии — верной супруги предводителя восстания. Хореография Якобсона, по словам Азария Плисецкого, была «утонченной, лишенной эпичности и размаха», построенной на рисунках древних этрусских сосудов. Однако «живые античные фризы», «раскованные гадитанские девы» и дуэты на полупальцах не произвели впечатления на зрителей и критиков в Нью-Йорке. «Леонид Вениаминович очень болезненно воспринял незаслуженную прохладную реакцию американцев», — пишет Азарий.

Сам Карден вспоминал их знакомство: впервые он увидел Плисецкую в роли Кармен на фестивале в Авиньоне в 1971 году. «Я был глубоко взволнован. Я не предполагал, что пластика человеческого тела может с такой точностью передать хрупкость смерти и жизни. Это было подобно удару молнии», — говорил он в интервью.

Совместная работа Плисецкой и Ива Сен-Лорана ограничилась одним костюмом, но стала заметной. Для балета «Гибель розы» Сен-Лоран создал нежно-розовый хитон. Когда его привезли из Парижа в Большой театр, мастера «сбежались в женский цех». Осторожно развернули несколько слоев бумаги: «никакой грубой марли, никакой бязи». На эластичный купальник были нашиты полупрозрачные лепестки разных оттенков розового. По словам Азария Плисецкого, этот хитон стал «первым и единственным сценическим костюмом», объединившим Майю и Сен-Лорана.

«Кармен умрет тогда, когда умру я»

Когда в конце 1966 года Азарий Плисецкий, который тогда стал премьером в кубинском театре, узнал, что хореограф Альберто Алонсо собирается приехать в Москву со своей труппой современного танца, он сразу написал письмо домой. Он писал матери регулярно и сообщал о работе на Кубе, в том числе об Алонсо, который ему нравился как постановщик. Поэтому мать предложила Майе поехать в Лужники и увидеть выступление. Погода была зимняя, снег и гололед, Майя сначала отказалась, но все-таки согласилась. «С первого же движения актеров меня словно ужалила змея, — вспоминала она. — До перерыва я досиживала как на раскаленном стуле». В антракте она прошла за кулисы и задала один вопрос:

Алонсо ответил: «Это моя мечта». Он вернулся на Кубу, а Майя начала добиваться разрешения на приглашение иностранного хореографа в Большой театр. Почти сразу в газете «Советская культура» появились слухи, что Алонсо ставит «Кармен» на Кубе. По воспоминаниям Азария Плисецкого, эти слухи шли от прима-балерины кубинского театра Алисии Алонсо, которая мечтала первой исполнить главную роль. На самом деле, Альберто делал лишь предварительные рабочие наброски и поставил небольшой номер для кубинских исполнителей, чтобы не терять форму. Полноценной постановки на Кубе не планировалось. «Все опасения Майи оказались напрасными, она стала первой исполнительницей Кармен», — пишет Азарий Плисецкий в «Веке Майи».

Преодолев бюрократические препятствия, Майя добилась приезда Альберто в Москву. Он прилетел с месячной визой и, по словам Азария, в первый же день застудил голову — не представлял себе российской зимы и не взял шапку. Его пришлось вести к врачу и снабжать ушанкой. Репетиции начались сразу, с дуэта Кармен и Тореро. Параллельно Родион Щедрин перерабатывал музыкальный материал оперы Бизе, превращая его в новую партитуру для балета. Постановка создавалась в крайней спешке. Майя вспоминала, что мастерские не успевали, основную сцену дали всего один раз, тогда же провели световую, монтировочную и генеральную репетиции. Костюмы дошивали буквально к премьере. Ее собственные репетиции проходили дома на кухне: она разучивала эпизоды одна и с партнерами, чтобы не терять время.

Первым художником, к которому обратились, был Александр Тышлер. Он смотрел, как Майя танцует движения Алонсо, но работать не стал из-за большой загруженности. Тогда к делу подключился Борис Мессерер. Он предложил сцену-полукруг, напоминающий арену для боя быков, с дощатым ограждением без кулис. Главной находкой стал укрывающий щит тореро — деревянный выступ у ограждения, из-за которого Кармен появлялась в начале балета. По словам Азария, Мессерер стал полноправным соавтором «Кармен-сюиты» наряду с Плисецкой, Алонсо и Щедриным.

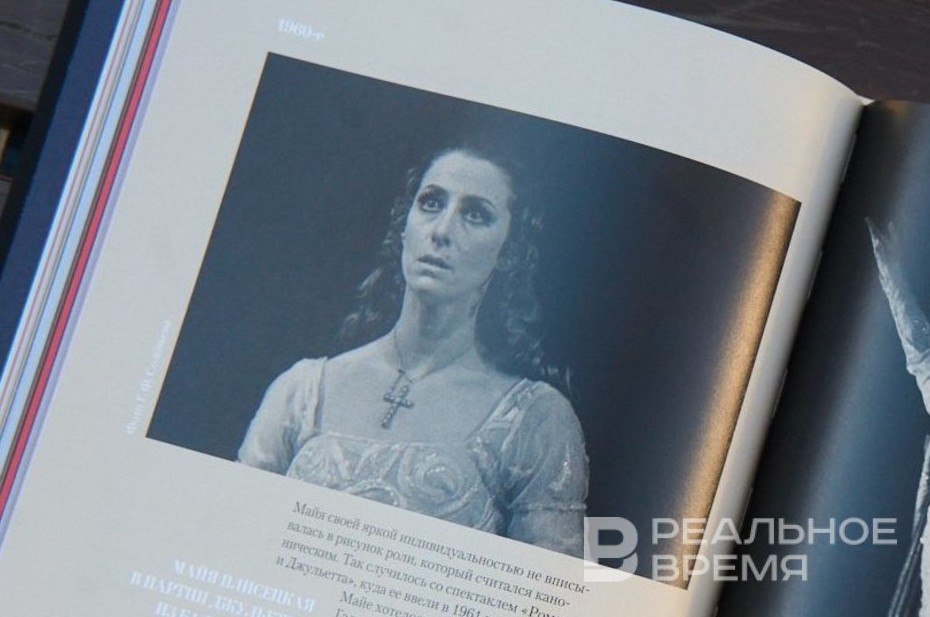

Премьера состоялась 20 апреля 1967 года. На следующий день министр культуры Екатерина Фурцева постановку запретила. Балет обвиняли в чрезмерной условности формы и излишнем эротизме. Фурцева назвала Плисецкую «предательницей балета» и сказала: «Кармен умрет». Майя ответила: «Кармен умрет тогда, когда умру я». Плисецкая понимала, что язык балета был новым: «Каждый жест, каждый взгляд, каждое движение имели значение, отличались от всех других балетов… Советский Союз не был готов к такой хореографии. Это была борьба, меня обвиняли в измене классическому танцу».

После сокращения «всех шокирующих эротических» элементов балет вновь разрешили. Несмотря на сопротивление, публика приняла постановку с огромным интересом. Об успехе в Москве Алонсо узнал на Кубе, а Алисия попросила перенести балет на местную сцену. Он восстанавливал его по памяти, и получилась версия, похожая по структуре, но отличавшаяся по движениям. Азарий писал, что Алонсо, возможно, и не хотел вспоминать первоначальный вариант. Алисия продолжала подчеркивать, что наброски постановки делались с ее участием. Майя отвечала зеркально. Во время ее второго приезда на Кубу, когда она привезла именно «Кармен», на вопрос журналиста «Кого бы вы назвали лучшей латиноамериканской балериной?» она назвала: «Люп Серрано» — лишь бы не упомянуть Алисию.

Последний танец

После распада Союза Майя Плисецкая жила главным образом в Мюнхене. Время от времени она вместе с мужем, Родионом Щедриным, приезжала в Москву и Санкт-Петербург. Они оба были первыми среди граждан России, кто получил литовские паспорта. Летом супруги бывали на литовской даче неподалеку от замка в Тракае.

Азарий Плисецкий описывает последнюю встречу с сестрой. Это был сентябрь 2014 года, Грузия, балетный фестиваль, устроенный Дианой Вишневой. «Мы с Майей, Родионом и Дианой остались еще на несколько дней в Тбилиси», — пишет брат Майи. Они смотрели спектакль театра Резо Габриадзе, рассматривали работы Пиросмани в Национальной галерее и были приглашены на прием к католикосу Илие. Во время приема артисты Национального балета Грузии начали танцевать лезгинку. Один из танцовщиков подошел к Плисецкой и пригласил на танец. Она поднялась и пошла с ним по залу. Азарий описывает, что юноша кружил вокруг нее, а она мягко ступала и плавно взмахивала руками: «словно лебедь». Католикос, по его словам, оживился, а он сам смотрел на Майю «как тогда, в 1943 году», когда, будучи ребенком, впервые увидел ее на сцене и кричал: «Первая Майя! Первая Майя!». Это был ее последний танец.

Последние 10 лет жизни Плисецкая ежегодно бывала в швейцарском Вербье, куда приезжала в конце июля на музыкальный фестиваль. Азарий Плисецкий писал, что они с женой приезжали туда из Лозанны, чтобы увидеться. К лету 2015 года в Вербье готовили праздничный вечер к грядущему девяностолетию Майи. «Праздничный вечер был запланирован на 23 июля», — вспоминает Азарий Плисецкий. Директор фестиваля Мартин Энгстром и Валерий Гергиев решили соединить живое исполнение «Болеро» Равеля с видеозаписью «Болеро» Мориса Бежара. По задумке, когда музыка стихнет, Плисецкая должна была выйти на сцену. «Все случилось — и Гергиев, и «Болеро», и живой оркестр... но уже без Майи», — пишет Азарий.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене от обширного инфаркта. Ей было 89 лет. Тело было кремировано. В завещании артистка распорядилась, чтобы после смерти Щедрина их прах был соединен и развеян над Россией. Щедрин же скончался в конце августа этого года, пережив супругу на десять лет.

«Век Майи» — невероятно трогательная книга. Это не мемуары в том виде, как мы привыкли. Это коллекция воспоминаний семейной хроники. Читая короткие истории, рассказанные Азарием Михайловичем, не покидает ощущение, что сидишь с ним рядом, листаешь семейный альбом со старыми фотографиями, перебираешь вырезки из газет и пролистываешь письма. А Азарий Плисецкий как будто говорит: «Вот посмотрите, это…», а дальше история из книги. Но не только. Азарий рассказывает в книге о сестре, показывая ее так, как Майю видел он, но одновременно с этим пытается понять ее феномен и увидеть сестру глазами зрителей. Он говорит о ее непростых отношениях внутри театра, о том, как создавались образы героинь, как зрители воспринимали их, саму балерину и спектакли с ее участием.

Обычно от книг с роскошным оформлением отдает холодностью и отстраненностью: как будто приходишь в музей, а экспонаты трогать нельзя. «Век Майи» — это очень личная, теплая книга, которую нужно читать и рассматривать медленно, погружаясь в сложную, тяжелую, но невероятно насыщенную жизнь гениальной артистки балета Майи Плисецкой.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!