«Аваздаш»: озвучивание Урманче, поэтический роман двух художников, танцы на овсе - «Культура»

Альметьевский театральный фестиваль завершил первый сезон?

В Альметьевске прошли показы спектаклей фестиваля «Аваздаш»: четыре спектакля, соединившие документалистику, скульптуру, хоровое пение, мелодекламацию, физический театр, тюркские инструменты и многое другое. На фестиваль приехали зрители из Челнов, Уфы, Лениногорска, Пестрецов, Казани, превратив его в новую туристическую достопримечательность.

Баки Урманче — поэт-песенник

В Альметьевске уже проходил фестиваль «Караш» с пятью постановками от студентов ГИТИСа из Татарстана. Теперь же за дело взялись их мастера из творческого объединения «Алиф».

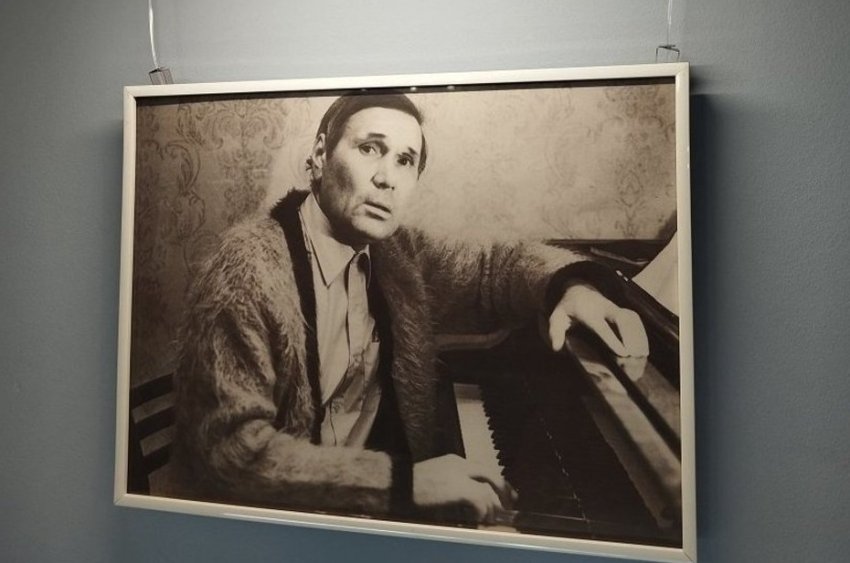

Бывший главный режиссер ТЮЗа и Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов взялся за историю художника, скульптора, каллиграфа, педагога Баки Урманче. Помимо этого, Баки ага многие годы писал стихи. Их опубликовали, когда были обнародованы его дневники. Композитор Эльмир Низамов положил эти стихи на музыку, которую исполнил Камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой.

В формате чисто вокального жанра Низамов с Имамутдиным работали и раньше. Композитор писал композиции к его пластическому спектаклю «Из глубины...» по Ван Гогу. Близок «Бакый» и к перформансу «Дәрдемәнд»: там звучали стихи поэта, играла музыка, а Нурбек Батулла истекал кровью.

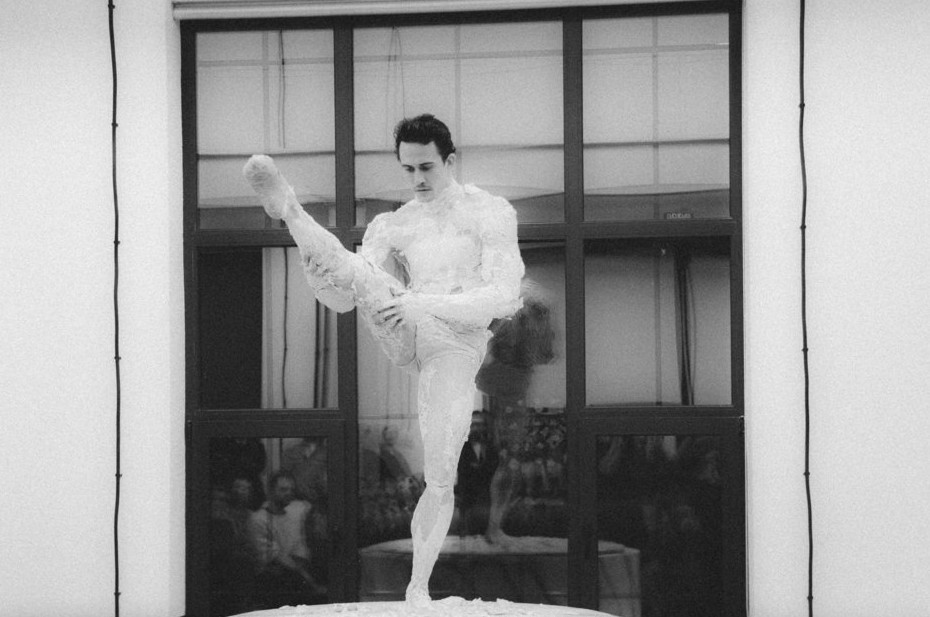

Действие «Бакый» происходит в местной арт-резиденции «Открытых мастерских». Перед зрителем на крутящемся постаменте стоит, облепленный гипсом (выполнено хореографом Марселем Нуриевым) солист театра оперы и балета Вагнер Корвальо. Как тут не вспомнить, что у заслуженного артиста РТ было несколько травм, с гипсом он знаком. В мае он повредил руку в постановке «Спартак» и его оперативно заменил Михаил Тимаев.

Гипс сохнет, трескается, танцор начинается медленно двигаться, не забывая о безопасности и балетной школе. Круг вертится, гипс скользкий. В конце герой покидает постамент. Именно постамент, хотя в мастерских был бы более уместен стол. Но зато как символично на нем остается «пепел» — остатки гипса.

Это, возможно, символ окончания ученичества, ведь Урманче учился во ВХУТЕМАСе, или расставания с европейской культурой. На теле у Корвальо несколько татуировок, что скрадывает эффект от классического образа натурщика. Впрочем, как мрачно пошутил глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла, возможно, это намек на то, что Урманче вернулся с Соловков.

Хор Таминдаровой стоит сбоку, внизу и на лестнице и исполняет семь стихотворений, практически полностью оттягивая на себя внимание. Дополнительного света нет. Миляуша Таминдарова энергично дирижирует по памяти.

Шесть композиций в миноре. И это, условно говоря, европейская музыка, которая вступает порой в противоречие со стихами Урманче по ритмике, смыслу иногда, напротив, подключается к ним, превращая хор то в ветер, то в табун лошадей: «С ревом и свистом, Ветер воет, О чем думает тогда твоя душа?».

Но в конце идет стихотворение «Яраббым»/«Господь», которое, как говорит Низамов, он не мог написать иначе: это мажор, пентатоника, мелизматика — то, что хочется сходу напевать. В этот момент постамент пустует.

Очевидно, что «Бакый» — это не озвучивание стихов Урманче, как отмечали эксперты, довольно наивных, хотя интересных и примечательных. Это сотворчество, в котором фамилия того же Низамова стоит на одном уровне с «патриархом», который был сторонником традиционной восточной культуры. Интересно, что бы он сказал? Любопытно было бы, если переход от Европы к тюркам происходил не так резко, но композитор слышит именно так. В целом пока что концерт на спектакле побеждает скульптуру.

Искандер и Тэнэкэ за ширмой

Компоненты пересобираются, и вот уже мы смотрим «Мин түгел»/Это не я». Его написала и поставила поэт Йолдыз Миннуллина. Это спектакль о романе в стихах между пожилым, прошедшим лагеря и ссылку, потерявшим жену Хасаном Туфаном и молодой поэтессой, многие годы жившей в Альметьевске Кларой Булатовой. Они познакомились в конце 1950-х годов, после возвращения классика из Сибири. В стихах он превратился в Искандера, а она — в Тэнэкэ. Абсолютно платоническая история, породившая немало кривотолков.

На показ приходят люди, которые знали поэтов, в зале, где играют спектакль, проходили праздники в честь Булатовой. На обмене мнениями долго говорит ее муж Нафис, они прожили вместе 53 года.

Все это сбивает прицел в сторону вечера воспоминаний, звучат даже претензии, что авторы не до конца договорили, почему же кончилась любовь. Вообще, обсуждение длится в два раза больше 40-минутного спектакля, в который хочется добавить еще минут десять. К примеру, о тяжелом прошлом Хасана Туфана — 16 лет жизни вдали от родины и родных, после чего он возвращается 56-летним «стариком», а в спектакле становится молодым Искандером.

Вообще, про Урманче, Туфана, Булатову хотелось бы и лекций на этом фестивале — возможно, таким образом лекторы брали бы огонь на себя в теме документалистики.

Но ведь спектакль при всей «историчности», а Булатова написала об этом периоде книгу «Искәндәр кыйссасы», «История Искандера», не может претендовать на объективность. На это указывает и то, что зрителей сажают по обе стороны стенки, они выбирают одного из камаловцев, либо Ильтазара Мухаматгалиева (58 лет), либо Лейсан Файзуллину (38 лет). Так что большинство видит 60 процентов истории.

Со стороны Хасана Туфана — разнообразные торшеры, потому что мужчины любят глазами, звучит из зала. На стороне Булатовой — микрофоны, потому женщины любят ушами. Актеры переставляют эти предметы, играя звуком и светом, танцуют — напряженную хореографию ставил Нурбек Батулла, меняют голоса — Мухаматгалиев в конце превращается в своего героя. Они читают стихи, некоторые из них Миннуллина искусно стилизовала под Булатову. На озвучке, кстати, сидит поэт Айрат Бик-Булатов, и люди в наушниках признаются, что лучше синхрона не слышали.

При этом музыка у актеров общая — это пиано, скрипка, перкуссия. Игривые оттепельные композиции написала Зульфия Раупова, контрастируя с общим напряжением.

И, согласно документалистике, эта легкость продолжается в финале, хотя законы жанра требуют драмы. После того, как в стене откроется дверь и герои встретятся, Лейсан нашептала Ильтазару еще одно стихотворение. А потом прожила расставание в одиночестве и продолжила жить. Клара Гарифовна Булатова умерла 29 апреля 2025 года, Миннулина успела с ней поговорить о будущем спектакле.

Танцы на овсе, или Истуканы довлеют

«Нәкыш», пожалуй, самый цельный, универсальный и красивый спектакль среди четырех. Марсель Нуриев в нем режиссирует. Его жена Мария Нуриева танцует и ведет за собой еще четырех девушек из Казани и Альметьевска. Сугдэр Лудуп и София Озджан инструментами и голосами наводят шороху, на пол проецируются орнаменты. Танцовщицы танцуют на овсе, рассыпают его, отодвигают, рисуют, строят круг, который становится похожим на крепость, собирают зерно в подол (кажется, что это можно транслировать как рождение нового), устраивают задорный праздник. Как и любой внятный танцевальный спектакль, сюжет выстраивается зрителем, а танцоры в течение 50 с лишним минут радуются, печалятся и умирают.

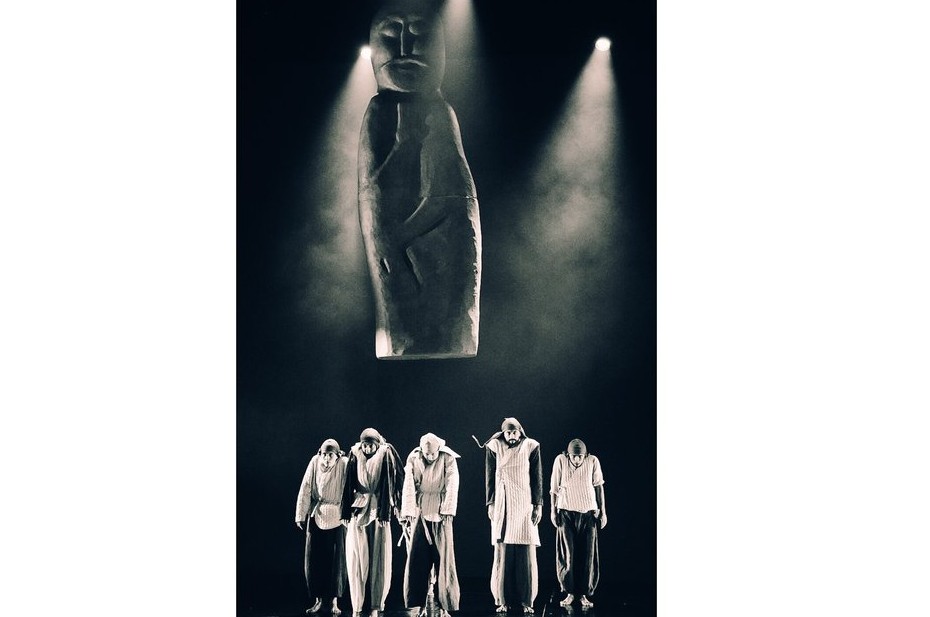

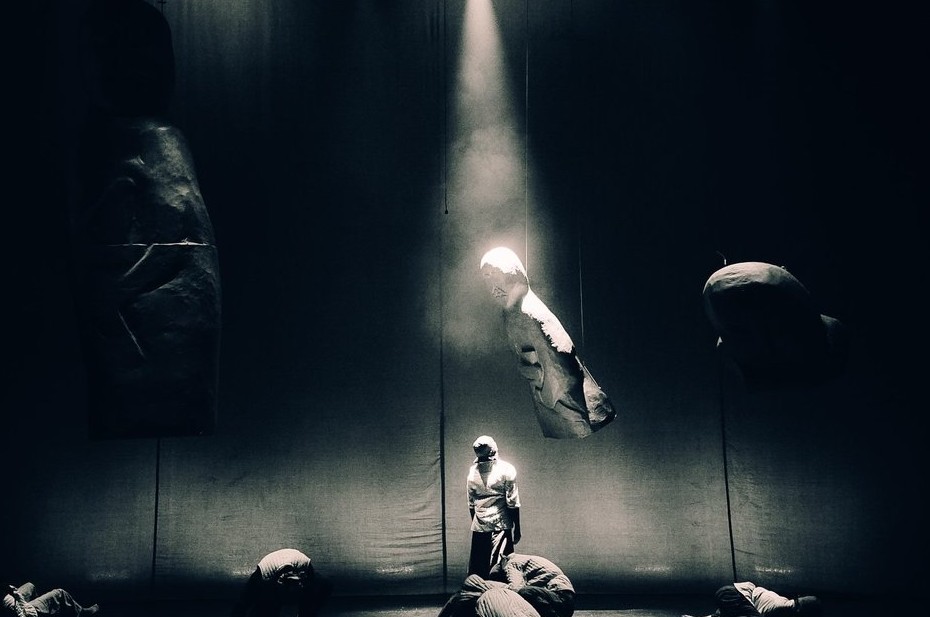

Спектакль «balballar» — это первый опыт режиссуры Нурбека Батуллы, когда он сам не выходит на сцену, хотя риск был. Его танцоры — из Казани, Лениногорска, Челябинской области, три парня, четыре девушки. А над ними возвышаются три скульптуры из пенопласта, но в свете софитов гораздо более тяжелые.

В апреле, возвращаясь с «Караша», Батулла озвучил скульптору Альфизу Сабирову, который весной делал в Альметьевске деревянного коня, свою идею о балбалах. А тот сказал, что сам давно о них думает.

Балбалы — внушительные каменные истуканы. По версии, которая нравится Батулле, их ставили в память о предках. И потом возле них устраивались пиры.

За несколько репетиционных сессий спектакль собрали, а Ислам Валеев, работая с танцорами, написал музыку — с гулкими бочками, кислотным басом и, кажется, сэмплами камней. Танцоры то бесконечно бегут в сторону балбалов, то оказываются под их воздействием, словно они заберут их на небеса, как инопланетяне. А потом герои превращаются в собак, охраняющих территорию. Играют «су-е-фа» и выбирают в жертву. Закономерно, что все кровопролития заканчиваются дискотекой.

Спектакль показывают на классической сцене Альметьевского театра и зрители долго говорят, что увидели они, пытают автора, что хотел сказать он. Мощные балбалы, с одной стороны, пугают своей неизвестной историей, с другой — уводят в антропологию, с третьей — вскрывают некоторые белые нитки, особенно, когда танцоры из древнего племени начинают мутировать во что-то современное. Батуллы на сцене нет, но в каждом из семи актеров уже есть его манера, которую он, вероятно, стремится изжить.

Предполагалось, что у спектаклей апрельского «Караша» будет долгая жизнь. Пока что известно, что спектакль Сидеева и Минкина попал в репертуар Бугульминского театра. Остальные должны были быть показаны в Казани в Камаловском театре, но остались разовой акцией.

Что касается спектаклей «Аваздаша», «Бакый» в эти дни показали трижды. Сначала в Казани — только музыкальную часть, в принципе, самодостаточную, а далее — дважды в Альметьевске. Остальные спектакли прозвучали по одному разу. Известно, что «Мин түгел» может осесть в MOÑ. Есть предложение поставить спектакль «Нәкыш» в круглом Восточном зале Камаловского театра. А балбалов точно перевезут туда же, но в Универсальный зал. О будущем фестивале пока говорить рано, но известно, что благотворительный фонд «Татнефть» намерен продолжить работу с его организаторами.

Радиф Кашапов

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!