Могила Вещего Олега может находиться в Татарстане недалеко от Болгара? - «История»

Казанский историк считает, что легендарный князь в реальности мог погибнуть на берегах Волги в пределах нынешнего Спасского района

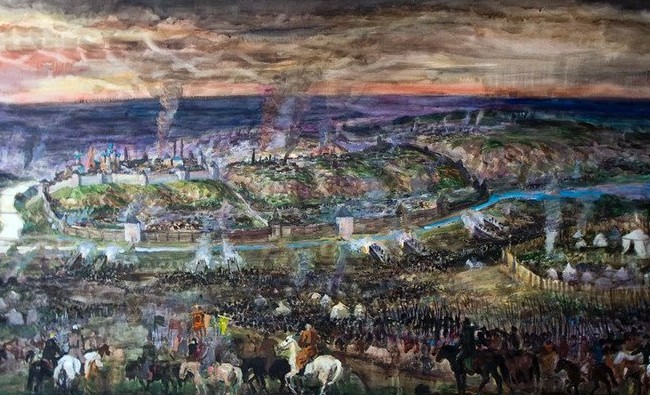

Древнерусский князь Олег знаком каждому из нас еще со школы, причем в большей мере не столько по урокам истории, сколько литературы. В пушкинской «Песне о Вещем Олеге» поэтично рассказана легенда о смерти правителя от укуса змеи, прятавшейся в черепе его коня. По мнению казанского историка Александра Овчинникова, в реальности гибель Олега от змеиного укуса могла произойти на берегах Волги в пределах нынешнего Спасского района Татарстана, и, как считает ученый, настоящую «Олегову могилу» следует искать в округе современного Болгара.

Две могилы князя Олега

Сегодня два объекта претендуют на роль места упокоения князя. Первый — десятиметровый холм (сопка) «Олегова могила» рядом с селом Старая Ладога в Ленинградской области. В ранней редакции «Повести Временных лет» читаем, что в 922 г. «Иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе».

Только лишь в XIX в. данное сообщение летописи послужило поводом для атрибуции выделяющегося на местности холма в качестве «Олеговой могилы». Никаких народных преданий, связывающих имя Олега и сопку, не зафиксировано. Скорее всего, «Олегова могила» недалеко от Ладоги — плод фантазии ученых и публицистов XIX в. Сегодня этот миф не развенчивается в целях поддержания «бренда местности» и привлечения туристов. Однако могила князя, как на то указывает летопись, в районе Ладоги действительно могла быть, но, скорее всего, она была символической и не содержала прах умершего «за морем» князя (подробнее о этом ниже).

Второе предполагаемое место захоронения Олега — гора Щекавица («Олегова гора») в Киеве (или несколько других мест в том же городе). Об этом сказано в поздней редакции «Повести Временных лет»: в 912 г. князь Олег разболелся, «и умер. И оплакали его все люди великим плачем, и понесли его, и погребли его на горе, называемой Щековицей… Есть могила его и доныне, называется могила та Олегова».

Историки доверяют более ранним редакциям летописей, но при этом стараются обязательно перепроверить их сведения с помощью других источников.

Олег и «знатный рус» из «Записки» Ахмеда ибн Фадлана

Итак, перед нами, по крайней мере, две версии обстоятельств и времени смерти второго после Рюрика правителя Руси.

Версия «912 года» о смерти и погребении Олега в Киеве сомнительна. Во-первых, она известна из поздней редакции «Повести Временных лет». Во-вторых, согласно другому независимому источнику (т. н. «Кембриджскому анониму»), византийский император Роман I (919—944) «посылал большие дары Хлгу [т. е. Олегу], царю Руси», подстрекая его воевать с хазарами (значит, по крайней мере, еще в 919 г. Олег был жив). В-третьих, в летописи описан явно христианский обряд погребения (с плачем), тогда как Олег был викингом-язычником, а их похороны должны были сопровождаться обрядовым весельем.

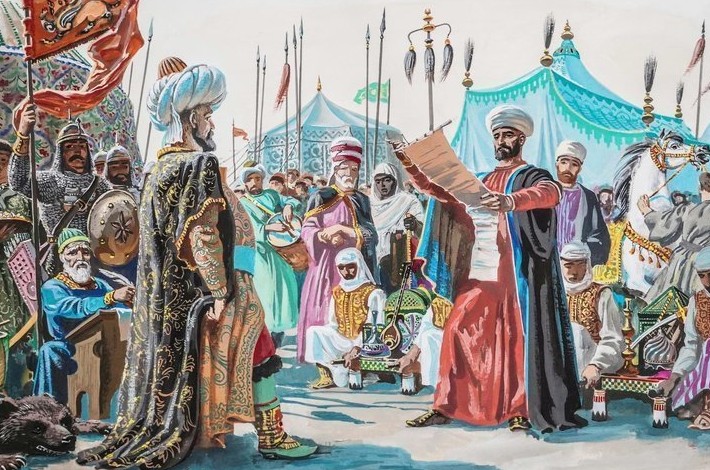

Версия «922 года» предпочтительнее, так как известна из более раннего списка «Повести Временных лет», и, согласно недавно появившейся в научном мире гипотезе, подтверждается другим хорошо известным, датированным почти до дней и, главное, независимым от русских летописей источником — «Запиской» Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии в 922 г. в составе Багдадского посольства к булгарскому правителю Алмушу. Кандидат исторических наук Эллеонора Минакова (Орловский госуниверситет) предположила, что увиденные Ахмедом ибн Фадланом похороны «знатного руса» — это погребение никого иного, как Вещего Олега (Минакова Э.А. Некоторые аспекты хронологии жизнедеятельности Олега Вещего // Ученые записки Орловского государственного университета. 2024. №4. С. 100—105).

Если развивать эту идею, то оказывается, что древнерусский князь умер на берегах Волги и здесь же был похоронен, а упоминаемые в разных редакциях «Повести Временных лет» его могилы являлись кенотафами — символическими погребальными сооружениями, не содержащими останки умершего. В древности кенотафы устанавливались, если, например, воин умирал далеко в походе, что с Олегом, вероятно, и случилось. Примером современных кенотафов служат имитации могил на обочинах дорог, где произошли автокатастрофы.

Скорее всего, кенотафы Олега в Киеве и Ладоге были установлены современниками смерти князя в силу его авторитета и желания использовать этот авторитет в своих политических целях. Настоящая же, содержащая останки умершего могила Вещего Олега вполне могла быть в Волжской Булгарии.

Прибил свой щит к воротам Царьграда, а умер на волжских берегах?

Гипотеза о тождестве умершего в 922 г. Вещего Олега и похороненного в том же 922 г. «знатного руса» Ахмеда ибн Фадлана имеет серьезные научные перспективы. Нужно вспомнить основные вехи жизни князя, что поможет понять возможные причины его появления в 922 г. в Среднем Поволжье.

Олег (Хельги), видимо, был родственником первого русского князя Рюрика. После его смерти в 879 г. он опекал сына Рюрика Игоря (Ингвара). В 882 г. Олег фактически создал Древнюю Русь, объединив Новгород с Киевом и убив независимо правивших в Киеве таких же как и он сам викингов Аскольда и Дира. В 907 г. Олег, видимо, совершает поход на Константинополь и прибивает на ворота Царьграда свой щит. В 911 г. заключается русско-византийский договор, в котором Олег назван «великим князем русским». Возможно, с его именем следует связывать масштабный поход русов на берега Каспийского моря в 913/914 гг.

В конце своей бурной жизни, вернувшись из очередного похода, Олег в 922 г. идет к Новгороду, а потом к Ладоге. Однако летописец не уверен в этой информации: «Другие говорят, что ушел он за море, его там змея укусила в ногу, отчего он и умер; его могила [кенотаф?] есть в Ладоге». Допустимо, что под «морем» подразумевались Ладожское озеро, любая водная преграда или выражение «идти за море» само по себе означало далекое путешествие. Отплыв от Ладоги и двигаясь по Великому Волжскому пути, Олег со своими людьми (торговцами, войсками и наложницами) оказался «в гостях» у булгар.

В.Н. Татищев (российский историк и государственный деятель эпохи Петра I), используя недошедший до нас список «Повести временных лет», сообщает, что в год смерти Олега: «погоре небо, и столпи огненнии ходили от Руси ко Греции сражаюсчеся» (Татищев В.Н. История российская. Т. 2. М–Л., 1963. С. 39). Видимо, здесь описано северное сияние с аномальным шумом неясного происхождения. Точно такое же редкое атмосферное явление наблюдал в 922 г., будучи у булгар, и Ахмед ибн Фадлан, причем оно ему также, как и русскому летописцу, напомнило сражение:

«…Я увидел, как перед [окончательным] исчезновением [света] солнца … небесный горизонт сильно покраснел. И я услышал [высоко] в воздухе громкие звуки и сильный гомон. Тогда я поднял голову, и вот недалеко от меня облако, красное, подобное огню, и вот этот гомон и эти звуки [исходят] от него. И вот в нем подобия людей и лошадей, и вот в руках отдаленных находящихся в нем фигур, похожих на людей, луки, стрелы, копья и обнаженные мечи. ..И начал этот отряд нападать на тот отряд, как нападает эскадрон на эскадрон. ..Мы [долго] смотрели на отряд, нападающий на отряд. Оба они смешивались вместе на некоторое время, потом оба разделялись, и таким образом это явление продолжалось некоторую часть ночи. Потом оно скрылось от нас» («Рисала» (Записка) Ахмеда ибн Фадлана // История татар. Том. 2. С. 732, 733 (перевод Нурии Гараевой)).

Почти дословное совпадение описаний в русской летописи и сочинении Ахмеда ибн Фадлана говорит о том, что в обоих случаях речь идет об одном и том же редком атмосферном явлении, случившемся в год смерти князя Олега, т. е. в 922 г.

Сообщение «Повести Временных лет» о смерти Олега от укуса змеи коррелирует со свидетельством Ахмеда ибн Фадлана о большом количестве обитающих в земле булгар змей:

«Я видел, что змей у них такое множество, что вот на ветке дерева, право же, [иной раз] накрутится десяток их и более. Они [жители] не убивают их, и они им не вредят. Право же, как-то я увидел в одном месте длинное дерево, длина которого [была] более ста локтей. Оно уже упало. И вот ствол его огромный чрезвычайно. Я остановился, глядя на него, и вдруг оно задвигалось. Это меня устрашило. Я посмотрел на него внимательно, и вот на нем змея, близкая к нему по толщине и длине. Когда же она увидела меня, она опустилась с него и скрылась между деревьями». ((«Рисала» (Записка) Ахмеда ибн Фадлана // История татар. Том. 2. С. 734 (Перевод Нурии Гараевой)).

Для обсуждения возможной военной помощи халифату Алмуш, как и его тесть Этрэк, стал созывать собрание из представителей подвластных ему племен. Часть сувар отказалась явиться. Обращаясь к непокорным, Алмуш утверждал, что сбор организуется по поручению халифа:

«Воистину, Аллах могучий и великий даровал мне ислам и верховную власть повелителя правоверных, и я — раб его [Аллаха], и это — дело, которое он возложил на меня, и кто будет мне противиться, того я поражу мечом» («Рисала» (Записка) Ахмеда ибн Фадлана // История татар. Том. 2. С. 737 (Перевод Нурии Гараевой)).

Чем закончилось собрание подчинившихся Алмушу племен неизвестно, т. к. соответствующий фрагмент рукописи Ахмеда ибн Фадлана утерян.

Алмуш мог стать посредником между Багдадом и викингами, перед которыми открывались заманчивые перспективы похода к югу от Каспия против карматов, причем не по своей инициативе, а по просьбе самого халифа.

Русы грабили южное побережье Каспийского моря восьмью годами ранее (поход 913—914 гг.), но на обратном пути им нанесли военное поражение булгары под предводительством Алмуша. Каспийский поход русов связывают с именем Олега. После военного столкновения булгары и русы вполне могли заключить перемирие или даже союз против общего врага — хазар.

В случае оказания военной помощи халифу Олег мог надеяться на торговые привилегии купцам-русам в Багдаде, наподобие тех, которых он добился после похода на Константинополь при составлении русско-византийского договора 911 г. Разделять торговые и военные предприятия викингов сложно: по словам Ахмеда ибн Фадлана, при каждом из увиденных им и прибывших якобы по торговым делам русов были «топор, меч и нож, [причем] со всем этим он [никогда] не расстается».

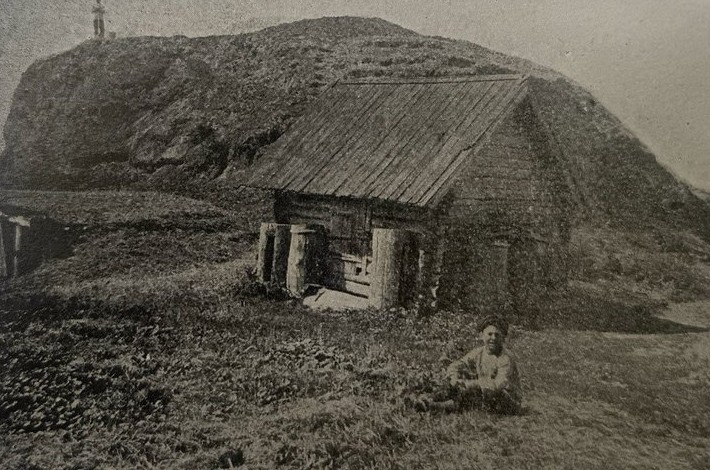

Памятник интенсивно разрушается водохранилищем, но в середине XIX в. он представлял собой величественную насыпь высотой более 21 м и окружностью почти 427 м. Проводивший раскопки Шолома в 1925 г. археолог В.Ф. Смолин связывал его с погребением руса из «Записки…» Ахмеда ибн Фадлана. Основной исследователь объекта Б.Б. Жиромский (раскопки 1954 г.) считал, что это языческое святилище VI—X вв. с жертвенником, многочисленными следами кострищ и жертвоприношений домашних животных. Благодаря опубликованной в 1965 г. статье П.Н. Старостина, в науке утвердилось мнение, что Шолом — это вал добулгарского городища именьковской культуры IV—VII вв., а обнаруженные внутри холма обожженные срубы и большое количество обломков керамики применялись для укрепления конструкции вала. Заброшенное к 922 г. городище (особенно его вал) могло использоваться викингами для своих религиозных обрядов. Видевший эти обряды лично Ахмед ибн Фадлан пишет следующее:

«И как только их [русов] корабли прибывают к этой пристани, тотчас выходит каждый из них, [неся] с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набиз, чтобы подойти к длинному воткнутому [в землю] бревну [идолу], у которого [имеется] лицо, похожее на лицо человека, а вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений длинные бревна, воткнутые в землю. …Он подходит к большому изображению и поклоняется ему, …потом [он] оставляет то, что имел с собой, перед [этим] бревном. Потом он уходит.

Если продажа для него будет трудна и пребывание его затянется, то он снова придет со вторым и третьим подарком, и если [для него] будет затруднительно добиться того, чего он хочет, он понесет к каждому из маленьких изображений подарок, попросит их о ходатайстве… И вот он берет некоторое число овец или рогатого скота, убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся несет и оставляет между тем большим бревном и стоящими вокруг него маленькими и вешает головы рогатого скота или овец на это воткнутое [сзади] в землю дерево. Когда же наступит ночь, придут собаки и съедят все это. И говорит тот, кто это сделал: «Господь мой уже стал доволен мною и съел мой дар» («Рисала» (Записка) Ахмеда ибн Фадлана // История татар. Том. 2. С. 740 (Перевод Нурии Гараевой)).

Сейчас от разрушающегося памятника, судя по исследованиям 2014 г., осталась только одна треть, но еще Б.Б. Жиромскому удалось зафиксировать на вершине Шолома конусообразную насыпь высотой 2 м и шириной по основанию 12 м. В насыпи были обнаружены фрагменты костей животных, керамики и большое количество сгнивших бревен. Полностью изучить эту разрушающуюся насыпь на вершине холма высотой в 21 м не удалось. Возможно, она как-то связана с погребальными обрядами викингов, а древесный тлен — остатки ладьи, в которой был погребен умерший. Определенные аналогии можно обнаружить в погребениях викингов в деревянных камерах на вершинах сопок в урочище Плакун недалеко от села Старая Ладога Ленинградской области (считается, что здесь хоронили дружинников Олега). Высота погребения, по поверьям викингов, облегчала доступ в Вальхаллу (мир мертвых).

Рядом с Шоломом обнаружены Балымерские курганы с кремациями, которые многие ученые начиная с XIX в. связывали с викингами и описанными Ахмедом ибн Фадланом похоронами руса. Однако сейчас данная точка зрения критикуется, т. к. подкурганные кремации в X в. были известны у многих народов Восточной Европы. К тому же, при осмотре местности современными исследователями многие «курганы» в реальности оказались выкидами из нор животных.

Таким образом, уловить археологические следы погребений викингов сложно, но письменные источники (более достоверные, чем археологические) со всей очевидностью свидетельствуют, что эти погребения в Среднем Поволжье совершались и одним из них может быть могила Вещего Олега.

Учитывая, что современный Болгар — крупный туристический центр, и в целях сохранения памяти о смерти и погребении князя Олега где-то в округе города, логично поставить вопрос о сооружении здесь памятного знака — символической «Олеговой могилы», наподобие существующих в Киеве и рядом со Старой Ладогой.

Александр Овчинников, кандидат исторических наук

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!