Все самое ценное - «Культура»

Национальный музей РТ показывает свои сокровища и людей, которые сохраняли историю

Музея не может быть без экспонатов. А еще музея не может быть без людей, которые тщательно собирали, отбирали и сохраняли историю для будущих поколений. С 1895 года Национальный музей РТ пережил революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, застой, развал Советского Союза, пожар в 1990-е. Все это время он не переставал работать и даже умудрялся пополнять свою коллекцию. Специальная экспозиция к 130-летию музея рассказывает историю через персоналии, которые здесь работали, а также показывает главные сокровища своего фонда. О том, что можно увидеть на выставке, — в материале «Реального времени».

К юбилею музей кардинально преобразился под кураторством московских архитекторов и дизайнеров. Стены стали графитовыми, в зале — полумрак с точечным освещением главных экспонатов. Экспозиция разделена на две части — персоналии и сокровища. Начинать можно с любой из них. Они независимы друг от друга, но в то же время интегрированы, пересекаются и становятся своеобразными проводниками сквозь пространство и время.

Лихачевский отдел

Во второй половине XIX века казанские ученые начали обсуждать необходимость публичного музея. Профессор Николай Павлович Загоскин поднял этот вопрос в 1879 году на заседании Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Ученые настаивали: город должен сохранить и показать исторические и культурные ценности, которые скапливались в университетских и частных собраниях.

Крупную роль сыграла Научно-промышленная выставка 1890 года. Впервые горожане увидели богатство частных коллекций, древности из фондов университета и уникальные предметы, собранные местными энтузиастами. Идея музея обрела поддержку не только среди ученых, но и в городской думе. Городской глава Сергей Дьяченко инициировал сбор средств, привлек меценатов, а также стал первым директором музея. Один из крупнейших вкладов сделала Ольга Александрова-Гейнс. Благодаря ее пожертвованию власти смогли переоборудовать здание Гостиного двора под музей.

Центром будущей экспозиции стала коллекция Андрея Лихачева. Более 40 тысяч предметов — от археологии до предметов быта — передал городу его брат, вице-адмирал Иван Лихачев, который до этого выкупил коллекцию у вдовы Андрея Лихачева. Наряду с экспонатами 1890 года они заложили основу нового собрания.

В отделе экспозиции, посвященном Лихачеву, представлен его портрет кисти Е.А. Егорова, секретер XVIII века, который принадлежал Лихачеву, а также журнальный столик, столешница которого вышита бисером. По легенде, вышивал ее сам Лихачев. Среди экспонатов коллекционера — произведения искусства, большая часть которых сейчас находится в Музее изобразительных искусств Татарстана, а также восточные монеты, этнографические экспонаты и предметы античности. К примеру, краснофигурный кратер мастера «Трилистника». Это большой сосуд, датируемый IV веком до н. э. и произведенный в Южной Италии. Обычно в таких емкостях смешивали вино с водой, их называли апулийскими вазами.

Музей строили по четкой структуре. По уставу в нем выделяли четыре отдела: учебный, естественно-исторический, историко-этнографический и промышленный. В отдельный раздел выделили так называемый Лихачевский отдел — одну из крупнейших частных коллекций того времени. К 1913 году музей представил масштабную экспозицию. Посетители видели портреты монархов, археологические находки, старопечатные книги, произведения искусства, предметы из Китая, Индии, Японии и Египта. Преподаватели Казанского университета активно участвовали в комплектовании — дарили свои материалы, помогали оформлять залы, создавали каталоги. Среди них — Николай Катков, Николай Высоцкий, Леон Сиклер, Александр Штукенберг. Каждый из них вел полевые сборы, пополнял фонды музея и выстраивал научный контекст коллекций.

За первые 25 лет музей превратился в один из крупнейших в провинциальной России. Его залы казались просторными, собрание — многообразным, а связи с университетом — живыми и деятельными. В 1918 году музей получил официальный статус и новое имя. Так в Казани сформировался крупнейший культурный центр.

«С древнейших времен до наших дней»

В 1920—1930-е годы Национальный музей Республики Татарстан пережил важный этап развития и переосмысления своей роли. Учреждение изменило статус: Казанский городской музей стал Губернским, а затем — Центральным музеем Татарии. Руководители и сотрудники стремились не только сохранить собрания, но и переоснастить музей в соответствии с новыми научными и политическими задачами.

В 1918 году музей возглавил этнограф Бруно Адлер. Он начал систематизировать коллекции, сформировал новые отделы, пересмотрел структуру хранения и показа предметов. В 1920 году музей запустил первое в стране научное издание по музееведению — «Казанский музейный вестник». Адлер пригласил в команду ведущих специалистов: Петр Дульский занялся художественным отделом, Макар Евсевьев возглавил этнографическое направление, Михаил Худяков — историко-археологическое. Марьям Губайдуллина начала работу над тюрко-татарским отделом, что открыло новое направление в музейной практике региона.

С 1923 года музей начал системную научную работу с этнографическими коллекциями под руководством нового директора Николая Воробьева. Он организовал экспедиции по деревням Татарстана, изучал быт, собирал артефакты, документировал традиции. Вместе с Петром Дульским он представил татарскую этнографию на всесоюзных выставках в Москве (1923, 1927) и на международной выставке в Париже (1925). Параллельно музей вместе с научными обществами развивал археологическое направление. Михаил Худяков и Николай Калинин проводили раскопки в Казанском кремле и на территории древнего Болгара. Все находки они передавали в музей, укрепляя его как исследовательский центр и хранителя исторического наследия.

В начале 1930-х годов Николай Калинин организовал масштабную реэкспозицию. Впервые музей показал историю края «с древнейших времен до наших дней». Эта работа задала вектор на годы вперед: музей стал не просто хранилищем артефактов, а научно-просветительским учреждением, способным рассказывать о прошлом языком современной эпохи.

В этом же разделе представлена гипсовая копия надгробной плиты Натальи Юшковой. Оригинал относится к началу XIX века и долгое время находился на территории Архиерейской дачи. В 1920-х годах, когда государство активно закрывало церкви и монастыри, музей получил этот артефакт вместе с другими предметами церковной культуры. Сотрудники музея сохранили плиту, задокументировали ее происхождение и представили публике как часть исторического контекста времени, когда разрушение сопровождалось стремлением сохранить следы ушедшей эпохи.

В режиме выживания

С началом Великой Отечественной войны Центральный музей ТАССР перешел в режим выживания. Уже в июле 1941 года в штате остались всего 11 музейщиков из 64. На фронт ушли ведущие сотрудники: директор Григорий Вахламов, заведующий фондами Михаил Софронов, руководитель исторического отдела Василий Мельситов и другие ключевые специалисты. Руководство музеем принял ученый секретарь Владимир Дьяконов. Пришлось свернуть все экспозиции уже 4 и 5 июля. Часть помещений передали школе, остальное заняли Казанское художественное училище и управление «Аэрофлот» СССР. В залах разместили эвакуированных.

Музей не прекратил работу. В Казань прибыли рукописные фонды Пушкинского дома Академии наук СССР, часть семейного архива Максима Горького и коллекции других эвакуированных музеев. Сотрудники обеспечили их хранение. Уже утром 23 июня музей открыл передвижную выставку «Советский Союз победит!» на площади перед зданием. Там сообщали сводки с фронта и проводили политические обзоры. За годы войны музей организовал около 30 передвижных выставок. Их показывали в госпиталях, кинотеатрах, школах, на предприятиях, в воинских частях и колхозах. В августе 1941 года музей оснастил два железнодорожных вагона и отправил их с выставкой «Били, бьем и будем бить!» по маршруту от Москвы до Свердловска.

В 1942 году в Казани открыли первую в СССР масштабную выставку о Великой Отечественной войне. Сотрудники Центрального музея подготовили ее вместе с эвакуированными учеными Академии наук. Посетители увидели трофейное оружие, танки, артиллерию, документы, фотографии и личные вещи бойцов. После коренного перелома в войне музей начал восстанавливать экспозиции. В 1943 году вновь открылись залы археологии и истории края, вернулась художественная галерея. В начале 1944 года стартовала работа над первым литературным филиалом — музеем Шарифа Камала.

Археологические клады дополняют историческую панораму. Серебряные браслеты из Мокрокурналинского клада (XI—XII вв.) рассказывают о мастерах Волжской Булгарии. Перстни, серьги и булавки из Карашамского клада (вторая половина XIV — начало XV века) передают дух Золотой Орды. В музей они поступили благодаря археологам Т.А. Хлебниковой и Н.Ф. Калинину. От XVIII века до наших дней в коллекции тянется нить декоративных ремесел. Резная шкатулка из кости и дерева, изготовленная в Российской империи, соседствует с современной декоративной подушкой, созданной казанскими художниками Артемьевой и Гайнутдиновым. Их работа сочетает кожу и мозаичную технику, унаследованную от ремесленных традиций региона.

Оригинальные предметы XIX века включают якутский вечный календарь, вырезанный из пихты. Он демонстрирует, как северные народы измеряли время. Блюдо с надписью «Хлебь нашь насущный даждь намь днесь» сохранило не только форму, но и молитвенный ритм эпохи. Особое место занимает зоологическая коллекция. Колибри — самые маленькие птицы мира, весят всего 1,6 грамма. Они попали в Казань из Британского музея. А казуар — крупнейшая птица после страуса — поступил из немецкой таксидермической мастерской начала ХХ века.

На выставке «Лица эпохи. 130 лет истории» Национальный музей показывает три уникальные святыни, каждая из которых отражает культурное и религиозное многообразие региона. Посетители видят их в самом центре экспозиции неслучайно. Эти книги определяли духовную жизнь народов, населяющих Поволжье.

Первой среди них стоит факсимильное издание «Корана Османа», выполненное в Санкт-Петербурге в 1905 году всего в количестве 50 экземпляров. Исследователь Степан Писарев вместе с Восточным отделением Археологического института воспроизвел одну из самых древних рукописей — самаркандский Коран, написанный куфическим письмом в VIII веке. Печатный экземпляр передает не только структуру и орнамент оригинала, но и ощущение времени, когда текст стал символом государственной и духовной преемственности.

Рядом экспонируется Адрианово Евангелие — богослужебная книга, созданная в конце XVII века. Ее переплет инкрустирован рубинами, шпинелью и алмазами, украшен чеканкой и позолотой, а вес книги — более 10 кг. Евангелие принадлежало патриарху Адриану, который занимал кафедру митрополита Казанского и Свияжского в 1680-х годах. Мастера вложили в нее не только технику и ресурсы, но и представление о божественном величии слова. Книга сохранилась в исключительном состоянии и наглядно показывает уровень русской книжной культуры эпохи допетровской Руси.

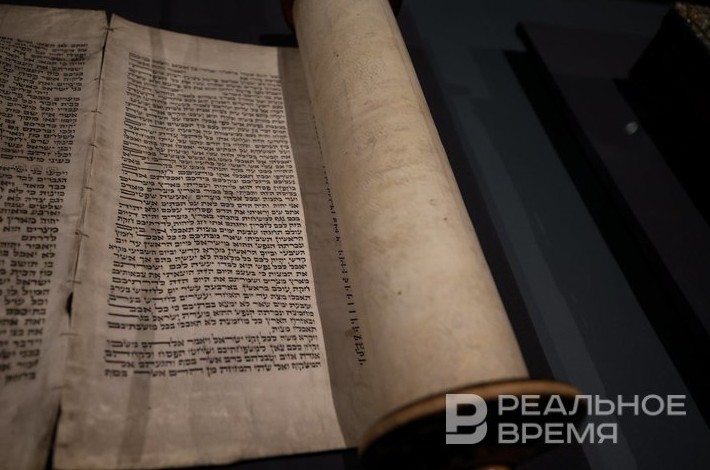

Третью реликвию — свиток Сефер Тора — музей получил в 1920-е годы от Казанской еврейской общины. Рукописный текст на пергаменте, закрепленный на деревянных валах, изготовленных токарной работой, хранит закон Моисеев. Тору переписывали вручную с соблюдением строгих религиозных предписаний. Этот свиток выставлен впервые после реставрации.

Один из самых впечатляющих экспонатов музея — панорама Стамбула, созданная английским художником Уильямом Пейджем в 1821 году. Мастер использовал карандаш и акварель, чтобы с удивительной точностью передать вид города с Галатской башни. На тот момент круговой обзор с башни еще не существовал, но Пейдж смог зафиксировать панораму с почти фотографической точностью. Специалисты предполагают, что он воспользовался камерой-обскурой — специальным оптическим устройством, проецирующим изображение на плоскую поверхность через небольшое отверстие. Такая техника позволила художнику точно воспроизвести архитектурные детали, исключив при этом фигуры людей. Художник соединил семь листов бумаги, в результате чего длина изображения превысила пять метров.

В собрание Национального музея панорама поступила в 1937 году. Ее нашли в потайной комнате дома на улице Карла Маркса, которого сегодня уже не существует. В полуподвальном помещении обнаружили тайник, в котором хранилась коллекция профессора Казанского университета Василия Марковича Флоринского. Ученый умер в конце XIX века, а его семья вскоре уехала из Казани. Коллекция осталась на месте — и только спустя десятилетия вновь увидела свет.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!