Татарстанские фильмы на «Алтын минбаре» не удостоились основных призов - «История»

«Реальное время» рассказывает, почему эти картины стоит посмотреть

В Казани завершился XXI международный кинофестиваль «Алтын минбар». Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм получила картина «Оплот стойкости» из Черногории. «Реальное время» по традиции заинтересовалось местными работами — кинолентами на татарском языке, которые были представлены и в «Национальном конкурсе», и в других номинациях.

Фильмы Александра Далматова

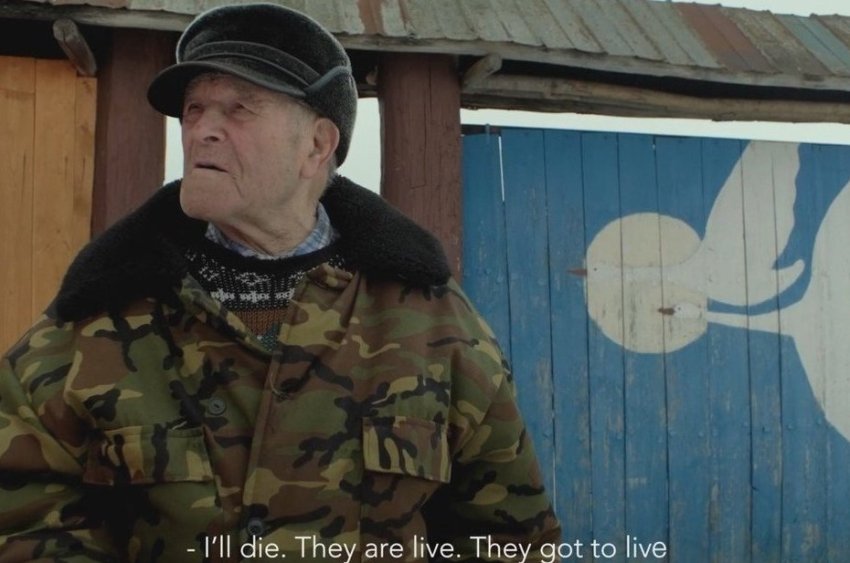

В основной программе фестиваля татарстанские картины победителями не стали, все обошлось спецпризами. Безусловно, одна из сильнейших лент в этом списке — «В мае 44-го», которая в этом году открыла «Алтын минбар» и таки получила свой приз — от жюри Netpac (его присуждают полнометражным дебютам), разделив награду с иранским фильмом «Глаза Востока».

Александра Далматова уже сложно назвать дебютантом хотя бы по количеству лент, которые он представил на «Алтын минбаре». Но эта экранизация повести Нурихана Фаттаха о женщине, которая бежит в родную деревню с ребенком с лесозаготовок — одновременно и зрительское, и авторское кино, поскольку режиссер не боится сгущать краски, закручивать сюжет и говорить о жизни тыла.

Сериал «Человек уходит, песня остается»/«Кеше китә — җыры кала», который также снимал Далматов, неожиданно стал «Лучшим короткометражным национальным фильмом». Хотя зрители в зале после аплодисментов потребовали, чтобы им тут же показали остальные серии, на что автор чуть растерянно ответил, что это кино сейчас идет на ТНВ. Впрочем, даже одной серией эта история увлекает.

Этот же режиссер снял документалку «Мансур Джалялетдин. Один из первых»/«Мансур Җәләлетдин. Беренчеләрдән». Известно, что фильм сделали по предложению друзей Джалялетдина к юбилею — в марте хазрату исполнилось 65. Отсюда подчеркнутая комплиментарность, которая особенно резко чувствуется на множестве склеек в интро, когда показывают спикеров, а это — вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, имам Наиль Яруллин, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, депутат Ирина Терентьева, журналистка и теолог Резеда Сафиуллина и другие. Герой даже похож на Марджани, «он крутой», говорится в фильме.

И, конечно, значительная часть фильма посвящена деятельности Джалялетдинова в мечети «Марджани», в его работе по «Голубой мечети», зданиям Старо-Татарской слободы. В фильме немало любопытной хроники прошлых лет. Правда, когда в кадре возникает обновленный дом в формате «было-стало», то обычно до этого показывают руины или пустырь, а не другие здания, стоявшие там изначально.

Но тут же можно узнать, что на месте дома Муллина девелоперы могли построить девятиэтажку, и эти планы уже обсуждали. Или что после первого похода в мечеть на Джалялетдинова оперативно пришла жалоба в школу. Интервью он дает уже как имам мечети «Билял» и заместитель муфтия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Что в этом году с мультфильмами?

Также обошлась без призов и картина «Время, отбрасывающее тень». Фильм рассказывает о Музее изобразительных искусств, сначала о его хранителях, реставраторах, потом о двух важных художниках — Фешине и Урманче, и, наконец, о том, что музей — это семья. Cтудия Gorizont Films как будто переносит наработки фестиваля «Нур» в иную среду: по залам летает свет, камера кружится, а частота монтажных склеек стремится к бесконечности. Иногда хочется поставить на стоп и рассмотреть внимательно очередную картину. С другой стороны, этот темп не дает возможности отвлечься — и вот ты уже внимательно слушаешь о том, как нашли самый древний список Казанской иконы Божией матери, в чем прелесть картины Фешина «Обливание» или как в фондах нашли часть коллекции Алсуфьева. Об этом рассказывают люди, явно не привыкшие спешить, вроде Ольги Вербиной или Марины Кутновой.

За звание лучшего национального фильма боролись три проекта. Это небольшая анимационная работа «Мой любимый пророк», новый полный метр «Татармультфильма» «Легенды Болгара» и представленный уже где только можно, а скоро ожидаемый и на платформах «Туган батыр».

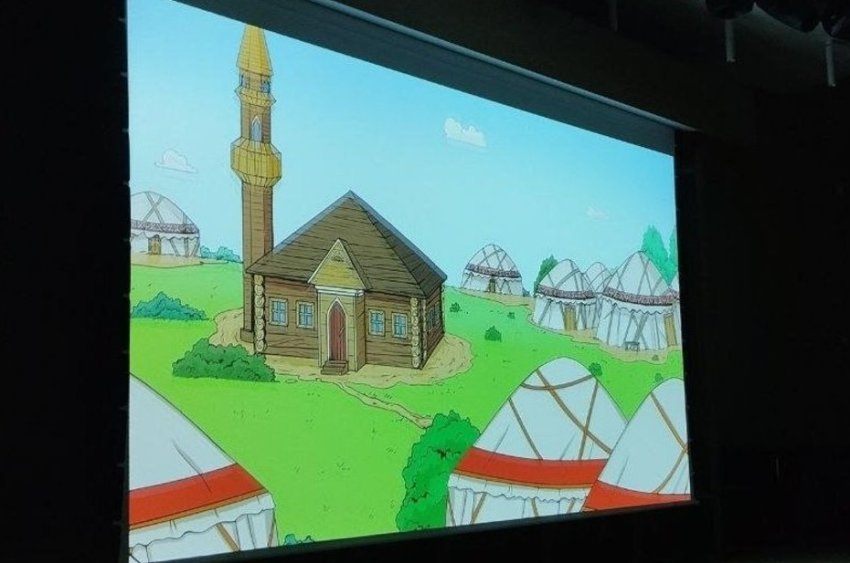

«Легенды Болгара» интересны сюжетом — хранитель времени Александр Шмидт отправляет мальчика Тимера в путешествие в Болгар, рядом с ним орудует Волчица, к боевой команде присоединяются воскресший батыр Алпамыш, сахаб Габдрахман, который внезапно сообщает, что устами ребенка глаголет истина, и сам посол Ибн Фадлан. Все они борются с темными силами. К примеру, в отдельный мультипликационный эпизод превратили легенду об излечении дочери хана Туйбике. При этом немного смущает музыка — ухо в ней не слышит родные мотивы, все больше ирландские и прочие европейские помпезные. Плюс повторяющаяся история с отправкой в прошлое в какой-то момент превращается в рутину.

С другой стороны, победивший среди казанских картин «Туган батыр», выглядит, конечно, с точки зрения анимации очень хорошо, если не задаваться вопросом типа: «А что же это за время, когда все происходит?». Кажется, деревню рисовали с музея хлеба в Болгаре. Но проблема картины больше в рваном повествовании: создатели хотят вставить в короткий мультик длинную историю, в результате она схлопывается до пересказа: на деревню хотели напасть разбойники, Туган батыр предупредил сельчан, отца забрали разбойники, Туган батыр пошел к Шурале за помощью, финал — драка под татаризованный «Танец с саблями». Духи, безусловно, выглядят впечатляюще.

Ичиги, каратаи — и обделенный Муса Джалиль

Специальный приз за веру в искусство кино имени основателя казанского кинофестиваля Зуфара Бухараева получил документальный фильм «Нарисованные снегом»/«Карга буяу». Это работа департамента культуры Духовного управления мусульман РФ, снимали фильм руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и студент ВГИК Амир Аббясов (его отец — заместитель Равиля Гайнутдина). Фильм показывает старинный обряд каратаев, мокшан, говорящих на татарском. На Рождество парни ловили девушек и засыпали их снегом. Документальные съемки сменяются постановочными, а обычные деревенские жители погружаются в прошлое, пока дети говорят, что мечтают отсюда уехать. Красивое кино.

Лучшим документальным национальным фильмом стали «Русалки» Анны Баязитовой. И он тоже рассказывает о мордве, но в селе Войкино Алексеевского района, изрядно поредевшем, но притягательном в объективе камеры. «Не до традиций нам было», — говорят местные бабушки, — «Какие традиции, когда есть нечего».

Специальный приз мэрии Казани достался фильму «Казанский шов», который попал в номинацию документального кино. Работа Бая Хайруллина и Миры Рахмат уже объехала многие города и в целом попадает в тренд интереса к художественным промыслам, рассказывая об Арской фабрике и массовом производстве ичигов. Редкий случай, когда режиссер в итоге не просто снял фильм о ремесле, а сам им занялся.

Приз зрительских симпатий ожидаемо получили мелодраматические «Авантюристы»: Ренат Сайга снял историю о продавщице, которую ожидает большое наследство. В фильме можно увидеть татарскую рок-группу Gauga.

А вот приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ вручили двум картинам — документальному фильму «Мгновение вечности» из Узбекистана и «Черному лесу» — «Кара урман». Вторая, хоть и должна рассказывать о поэте Мусе Джалиле, корнями уходит к короткометражке о штандартенфюрере и его детстве. Добавить к написанному ранее особо нечего. В противостоянии лощеного фашиста и узника Моабита первый проработан так детально, что о нем, кажется, узнаешь гораздо больше. После рецензий, последовавшей за премьерой в оперном театре, в СМИ появились статьи, где в критике искали какие-то теории заговора. Нет теорий, просто нам не нравится любование немецкими мундирами.

Фильм по Туфану Миннуллину

Лучшим национальным фильмом стали «Дочки-матери»/«Әниләр һәм бәбиләр» тинчуринца Ирека Хафизова. В первую очередь это его работа, хотя в титрах значится и второй режиссер — Юлия Захарова. Это новая попытка, после «Муллы», перенести пьесу Туфана Миннуллина на киноэкран. Спектакль о роддоме, где оказались родившая 12-го ребенка Гульфина (актриса Камаловского Миляуша Шайхутдинова), давно хотевшая забеременеть казашка Алтынчеч (Кадрия Валиева), русская Валентина с первенцем (Юлия Маширова) и отказывающаяся от сына Дилемма (Аделя Хасанова из Тинчуринского в амплуа стервы). Драматург сам поместил героинь в пространство палаты, так что им остается только иногда выходить в коридор, забредать к главрачу (кариевец Ильфат Камалиев) и звонить мужьям в окно (в этом плане абсолютно вписывается в роль мужа Гульфины кариевский Фернат Насибуллин).

При этом в начале кажется, что главная героиня — это бездетная героиня альметьевской актрисы Мадины Гайнуллиной, у которой конфликт и с собой, и с мужем (сам Ирек Хафизов), и с врачом, и с Дилеммой. «Какой добрый Туфан Миннуллин», — замечает в финале зрительница, — «никого без ребенка не оставил».

При этом роддом в РКБ подозрительно пуст, а вместо театрального полумрака — ярко освещенные пространства. Актеры играют так резво, что в стенах им тесно, практически не отступая от оригинального текста, поэтому тут и Дилемма, и Валентина-штукатур. Но кажется, если бы действие перенесли в условные 70-е, то фильм бы от этого только выиграл. Тяжело снимать картины по текстам, которые поколения знают наизусть. Впрочем, у картины явно может быть хорошая прокатная судьба.

Радиф Кашапов

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!