Дарвин был неправ? - «История»

Книга этой недели — посмертная биография Чарльза Дарвина «Мертвый лев», написанная Максимом Винарским

Сто лет назад 10 июля в городе Дейтон, штат Теннесси, начался судебный процесс над школьным учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в преподавании ученикам теории эволюции Чарльза Дарвина. На тот момент прошло 43 года со дня смерти ученого. Сейчас — это уже 143 года. Но страсти вокруг идей великого натуралиста до сих пор не утихают. Как раз об этом и пишет Максим Винарский в своей книге «Мертвый лев».

«Обезьяний процесс»

В основе дела «Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса», которое впоследствии получило название «Обезьяньего процесса», лежал не столько вопрос вины, сколько вопрос принципа. Акт Батлера, принятый в Теннесси, запрещал преподавание теории эволюции человека в государственных школах. Американский союз гражданских свобод (ACLU) публично пообещал защитить любого, кто нарушит закон. Молодой школьный учитель Джон Скоупс согласился выступить в роли обвиняемого — даже несмотря на то, что не был уверен, преподавал ли он эволюцию вообще. Суть была не в фактах, а в необходимости создать прецедент.

Процесс был сознательно устроен как шоу. Цель — привлечь внимание к небольшому городу Дейтон. И она была достигнута: слушания, проходившие с 10 по 21 июля 1925 года, стали первым судебным делом в истории США, которое транслировалось по радио на всю страну. В зал заседаний стекались журналисты, ученые, священники, зеваки. Газеты публиковали ежедневные сводки, комментаторы превращали суд в национальное зрелище.

На стороне обвинения выступил Уильям Дженнингс Брайан — трижды кандидат в президенты и бывший госсекретарь. Его оппонентом стал один из самых известных адвокатов страны — Клэренс Дэрроу, специалист по трудовому и уголовному праву. Обоим было за 60 и каждый рассматривал этот суд как арену принципиального сражения. Брайан представлял религиозных фундаменталистов, которые настаивали на буквальной трактовке Библии. Дэрроу — модернистов, для которых наука и вера не обязательно противоречат друг другу.

Судья Джон Т. Ролстон с первых дней проявлял склонность к стороне обвинения. Он процитировал Книгу Бытия и акт Батлера в своих вводных словах, а присяжным строго указал: обсуждать, насколько закон справедлив, не входит в их полномочия. На протяжении всего процесса Ролстон регулярно вступал в конфликты с Дэрроу и отклонял почти все инициативы защиты. Из восьми заявленных экспертов по эволюции только одному — зоологу из университета Джонса Хопкинса Мэйнарду Меткалфу — разрешили выступить вживую. Остальные могли лишь представить письменные показания, допустимые исключительно для апелляции.

Развязка наступила на седьмой день. Тогда защита неожиданно вызвала на свидетельское место самого Брайана. Ход был нестандартный: обвинитель стал свидетелем, чтобы публично продемонстрировать, насколько буквальная вера в Библию уязвима перед логическими и научными вопросами. Заседание, которое проходило под открытым небом на лужайке у здания суда из-за жары и переполненности зала, превратилось в публичный допрос Брайана. Дэрроу спрашивал, действительно ли Ева была создана из ребра Адама, где Каин нашел себе жену и как много людей жило в Древнем Египте. Брайан не отступал, утверждая, что отвечает не ради суда, а ради верующих:

В какой-то момент прокурор Стюарт воскликнул: «Какова правовая цель этого допроса?». На что Брайан ответил: «Цель — выставить на посмешище всех, кто верит в Библию». Дэрроу парировал: «Наша цель — не дать фанатикам управлять образованием в США».

Стычка продолжалась два часа. На следующее утро судья Ролстон заявил, что весь допрос Брайана был нерелевантен и велел исключить его из протокола. Брайан так и не получил возможности задать встречные вопросы. В ответ он опубликовал в прессе девять вопросов, адресованных Дэрроу. Ответы — короткие, сухие, с агностическим оттенком — на следующий день появились в The New York Times.

Процесс закончился формально. Защита, понимая, что суд ограничил их возможности, отказалась от итогового выступления. Это автоматически лишило прокуратуру и Брайана права на финальное слово. Скоупс не давал показаний: его вина не оспаривалась, и необходимость в его речи отпала. Присяжные признали его виновным в нарушении акта Батлера. Штраф — 100 долларов, что сегодня составило бы около 1 800 долларов. Позже приговор был отменен по технической причине, но правовая суть осталась неизменной.

Этот процесс стал национальным диспутом. Он обнажил напряжение между религией и наукой, между традицией и модернизацией, которые разрывали Америку 1920-х. Впервые в истории массовая культура сделала из юридической процедуры предмет общенационального обсуждения. И хотя дело Скоупса не отменило акт Батлера, оно зафиксировало поворотный момент — наука начала бороться за свое место в публичном образовании.

Мертвый лев, живой миф

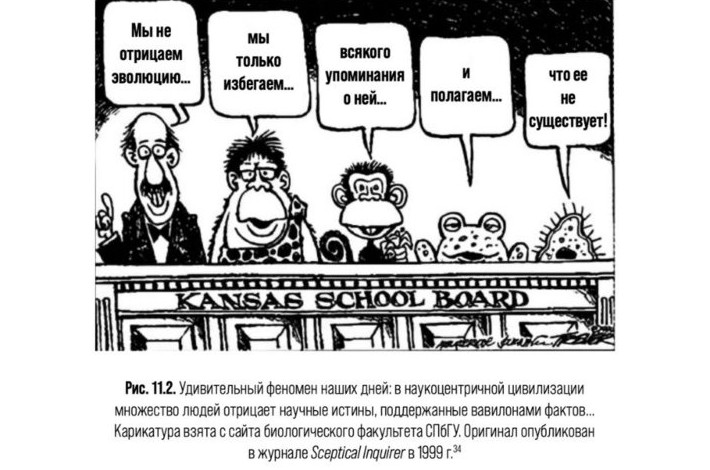

«Мертвый лев» Максима Винарского — это книга о жизни после смерти: посмертной биографии идей, которым суждено было стать школьным догматом, идеологическим оружием и точкой кипения научных споров. Книга начинается с вопроса: почему теория, принятая в научном сообществе как основа биологии, до сих пор вызывает бурные дебаты? Винарский показывает, как одна идея может превратиться в зеркало эпохи. От богословских диспутов XIX века до постмодернистских трактовок XX века, от протофеминистских интерпретаций до речей Сталина — каждое десятилетие по-своему «дочитывало» Дарвина.

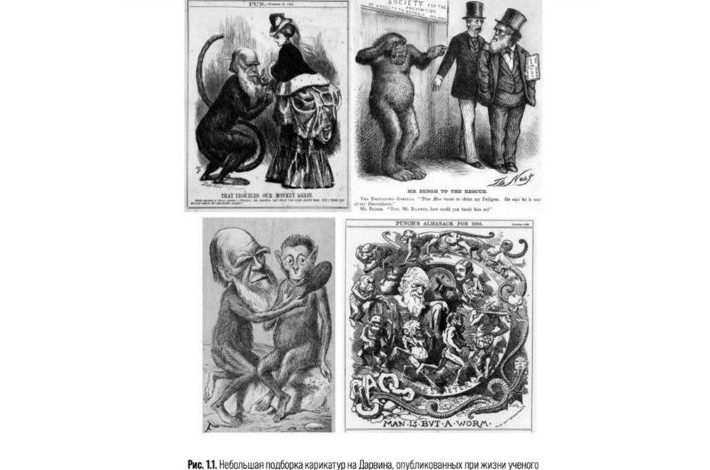

Одна из точек входа в книгу — скандал 1859 года. Когда вышло «Происхождение видов», критики немедленно обвинили Дарвина в том, что он «произвел» человека от обезьяны. При этом в самой книге об обезьянах не было ни слова. Винарский напоминает: первым, кто сделал этот ход, были не дарвинисты, а их противники. Они же и запустили в оборот визуальное клише — человекоподобную обезьяну как символ теории. Именно так дарвинизм получил первый публичный образ — не научный, а карикатурный.

Спустя десятилетия в эту игру начнут играть и сами ученые. Книга цитирует неожиданный источник — один из ранних текстов Иосифа Сталина, где тот рассуждает об эволюции. И, как замечает Винарский, этот отрывок странным образом напоминает чеховское «Письмо к ученому соседу»: тот же тон, та же схема аргументации. Только у Чехова ирония, а у Джугашвили — ранний идеологический пафос.

У теории Дарвина нет соперников, но есть множество интерпретаций. Это, по сути, и есть центральный нерв книги. Дарвин ввел два ключевых понятия: эволюцию как универсальный процесс и естественный отбор как ее механизм. Первая идея была не новой, но получила масштабное доказательство. Вторая — радикально новая — оказалась куда более спорной.

В книге есть глава о «затмении дарвинизма» — так называют период с 1860-х до начала XX века, когда идея естественного отбора оказалась вытеснена другими концепциями. Сама эволюция не отрицалась, но ученые искали другие движущие силы: наследование приобретенных признаков, врожденную направленность развития, психофизические импульсы. В этот момент, как показывает Винарский, начался ритуал обязательного позиционирования: каждый автор новой теории должен был указать, как она соотносится с дарвинизмом. Без этого его не воспринимали всерьез. При этом никакая альтернативная теория не заняла доминирующего положения. Дарвинизм как идея «висел в воздухе» — спорный, но центральный.

Отдельное внимание автор уделяет тому, как дарвинизм вписывался в широкую культуру. Винарский собирает десятки случаев, когда теория Дарвина использовалась не по назначению. Вот несколько эпизодов:

- В России революционеры XIX века оправдывали насильственную борьбу идеями Дарвина: если выживает сильнейший, значит, борьба за освобождение — естественный процесс.

- В США крупные капиталисты, например, сторонники «социального дарвинизма» — с удовольствием интерпретировали теорию как научное доказательство законности экономической конкуренции.

- В Советском Союзе дарвинизм сначала пытались вписать в марксистскую повестку, а затем вытеснили мичуринской биологией. Один из курьезов, описанных в книге, — это «обоснование» того, почему естественный отбор противоречит диалектическому материализму.

Здесь же Винарский отмечает важную деталь: в XX веке теория оказалась объектом не только научных, но и философских, религиозных и художественных интерпретаций. В какой-то момент она стала работать как «культурный миф» — и в этом качестве пережила свой оригинальный научный контекст.

Название книги отсылает к образу: лев, который умер, но чье рычание по-прежнему слышно. Дарвин — уже давно неспорная фигура, его идеи — часть научного канона. Но сам механизм естественного отбора, как показывает Винарский, все еще вызывает споры. Некоторые биологи считают его единственным двигателем эволюции, другие — лишь одним из множества. Любопытно, что в XXI веке споры о дарвинизме обострились. Автор показывает, как теория эволюции используется сегодня в дебатах о трансгуманизме, биоэтике, наследовании, генетической модификации. Дарвин — уже не просто ученый, а символ дискуссии об устройстве мира и человека в нем.

Книга построена как череда столкновений. Винарский выбирает эпизоды, в которых особенно наглядно видна полифония трактовок. Одни — академические, другие — пропагандистские, третьи — случайные. Этот метод позволяет показать «жизнь идеи» и зафиксировать ее границы, увидеть, где и как теория искажается, вытесняется, возвращается в новом виде. В книге много цитат — как из научных трудов, так и из публицистики. Есть отрывки из писем, газетных колонок, программных манифестов. Все они оформлены как материал для анализа: без морализации, но с аккуратным подведением к выводу. Сам Винарский, как правило, отходит на второй план — его позиция почти не слышна.

«Мертвый лев» — это хронология споров, карта идейных столкновений и культурный комментарий к научной теории, которой суждено было стать универсальным метафорическим инструментом. Винарский показывает, что дарвинизм — не только теория, это язык, на котором эпохи говорили о себе.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Количество страниц: 446

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube и

«Дзене».

И будьте в курсе первыми!