Супермен — первый мигрант - «История»

Как комиксы говорят о смене страны обитания, инаковости и адаптации

В Москве завершилась серия событий проекта «Точка перемещения», приуроченного ко Всемирному дню беженцев. Среди лабораторий, прогулок, дискуссий, арт-медиаций нашлось место и для лекции «О миграции через комиксы и графические романы», которую прочитали заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов и его супруга, куратор проекта «Татарские комиксы» Регина Гаязова.

Моя планета — Криптон

«Точку перемещения» организуют Агентство ООН по делам беженцев, музей Garage и музей Москвы. В рамках проекта, к примеру, в 2021 году показывали спектакль-инсталляцию «Рохинджа» казанского режиссера Туфана Имамутдинова. Наша лекция проходила в коммунальном блоке Дома Наркомфина. Надеемся, что главный татарстанский памятник конструктивизма — Мергасовский дом, когда-нибудь будет выглядеть также интересно.

Комикс — это и истории про супергероев, и многостраничные драмы, и переосмысление литературной классики. А еще это инструмент для обсуждения миграции, потери дома, осознания собственной и чужой инаковости и работы с семейной историей.

Такие комиксы выходят и на иностранных языках, и на русском (в основном это переводы). Даже многоликая сага о Супермене — это история мигранта. Он прибыл с родной планеты Криптон, за несколько минут до ее уничтожения был отправлен на Землю отцом-ученым, а здесь его приютила семья фермера и дала ему новое имя Кларк Кент.

Комиксы не только доступны для широкой аудитории в том плане, что благодаря иллюстрациям их можно изучать даже без знания языка. К примеру, в книге «Прибытие» Шона Тана вообще нет текста, одни картинки.

Через них можно показать невыразимое — травму, ностальгию, дислокацию, внутреннее состояние героя. «Показать» свое существование читателю. Ну а для автора — это метод арт-терапии.

Глазами ребенка

В многочисленных книгах о миграции авторы рассказывают: о причинах переезда — от профессиональных до политических, о потере доме, сложности восприятия «чужого», своей «инаковости», адаптации. А также о том, как возрастает в это время важность семейной истории, сохранение родовых связей. После лекции я добавил бы еще одну важную тему — это история тех, кто остался «там».

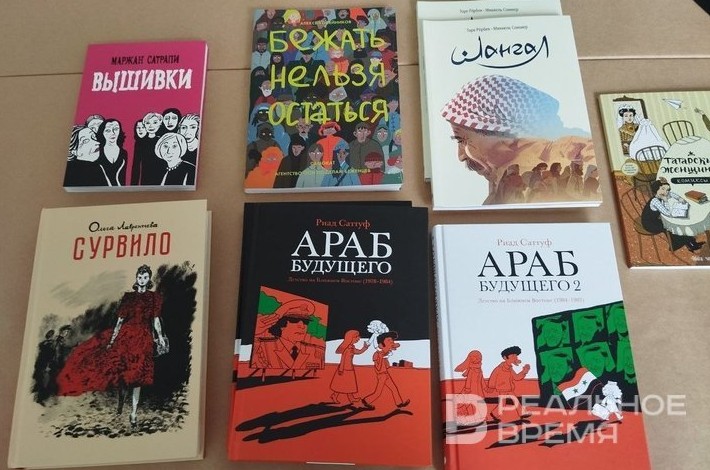

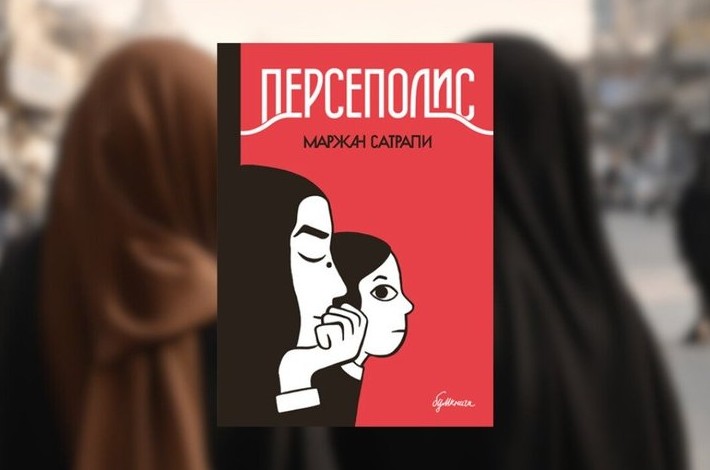

Самые известные книги о миграции говорят не только об этом опыте. Маржан Сатрапи, автор «Персеполиса», говорила: «История девушки, которая растет в Тегеране, а затем уезжает, изложена в первом фильме не автобиографии ради: я использовала собственные жизненные обстоятельства, чтобы поговорить о том, что произошло тогда в Иране». Через описание детства, отрочества Сатрапи мы видим, как происходила иранская революция 1979 года в другой перспективе.

«Араб будущего» Риада Саттуфа описывает панораму Ближнего Востока 1980-х: «...о детстве, которое прошло в Ливии, Сирии и Франции в тени трех диктаторов — Муаммара Каддафи, Хафеза аль-Асада и собственного отца». Как и Сатрапи, Саттуф активно работает на контрасте. Вот изобильная Европа, вот нищенская Ливия. Но и там, и тут герои не могут найти себе места.

Порой ручки выкручиваются вправо: «Шангал» Торе Рербека и Миккель Соммер рассказывают о противостоянии террористов и езидов, религиозного меньшинства на территории Курдистана, которые вынуждены бежать на гору Шангал, их единственное убежище на протяжении нескольких веков.

Что касается русских авторов, одну из этих книг издало Агентство ООН по делам беженцев при поддержке Музея современного искусства «Гараж». Это «Бежать нельзя остаться» Алексея Олейникова, который описал опыт российских школьников — выходцев из Йемена, Афганистана, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Палестины, Сирии и Конго. Самые печальные истории — о детях, которые родились в России, но не стали здесь своими: у них продолжается адаптация, им есть что рассказать о языковом барьере, буллинге, бедности.

Говорит ли об этом постсоветский мир?

Из аудитории задали вопрос: а есть ли такие книги об опыте миграции из стран постсоветского мира, из регионов в Москву? В кино, в театре эта тема уже достаточно активно обсуждается (вспомним фильм «Айка» о киргизской нелегалке, который вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»). В комиксах об этом говорят мало.

«Полуночная земля» Юлии Никитиной описывает ее переезд из Салехарда в Петербург: это и расставание с детством, и одиночество, и борьба за право заниматься любимым делом. Вообще, стоит найти аккаунты Никитиной в социальных сетях — она многое прожитое описывает через комиксы.

Немало книг, описывающих эмигрантский опыт, не переведены на русский. Возьмем буквально наобум. «Добро пожаловать в новый мир» Джейка Халперна и Майкла Слоана был сначала серией газетных комиксов о сирийских беженцах прибывших в США в 2016 году. Затем авторы сделали ту же историю, но уже с точки зрения детей.

«Пашмина» Нидхи Чанани рассказывает о молодой индианке, которая никогда не была на родине (там родилась ее мать). Единственное напоминание о стране — это пашмина. По книге должны были снимать фильм, но потом работы отменили.

«Без документов: борьба рабочего» — роман Данкана Тонатиу, американца мексиканского происхождения, история иммигранта Хуана, который прибыл в США нелегально.

«Советская дочь: графическая революция» Юлии Алексеевой рассказывает историю бабушки автора, еврейки, пережившей революцию, геноцид и переезд, работавшей в НКВД секретарем, лейтенантом Красной Армии. И опыт самой Юлии, которая живет в Чикаго.

Наконец, «Почти американская девочка» — это рассказ как Чуна Ха стала Робин Ха, переехала с матерью в Штаты из Южной Кореи: теперь у нее отчим, новый язык, новое имя.

Дуальность татарского мира

Татарские комиксы, конечно, говорят об опыте миграции в особенной перспективе. Ведь даже обитатели потустороннего мира, духи, в татарской мифологии называются «ияләр», от глагола «ияләшергә», «приспособиться», «привыкнуть». Сама Казань — это плавильный котел культур. Казань — это Тукай и Горький, Марджани и Ильминский, Аксаков и Исхаки. Поэтому опыт Максима Алексеевича, описанный в сборнике «Казанские истории» — это мигрантский опыт. Молодой писатель прибывает в город в поисках себя, а в результате травматичного опыта создает впоследствии 26 произведений.

Сам мир татарского человека двойственен. Он говорит на двух языках, у него есть советско-российский бэкграунд, совмещенный с татарским менталитетом. К примеру, Фатиха и Сулейман Аитовы, готовясь в начале прошлого века открыть в Казани первую светскую школу для девочек, изучают европейский опыт, легко переводят с арабского, фарси, русского, английского, французского. В условиях, когда у них нет своей базы, они спокойно берут чужую — и делают своей.

Татарский герой постоянно находится в состоянии адаптации. Особенно ярко это проявляется в начале прошлого века. Вот история первой татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской: когда она выходит на сцену, это вызывает протест не только у консервативного духовенства. Постановки на татарском не дает ставить в городах и местная власть. Жизнь прогрессивной мусульманки постоянно под угрозой (ведь в нее даже стреляли!).

Москва и Петербург — важная часть татарского мира. С одной стороны, это издавна — места расселения татар. Еще это место, где получают образование многие герои нашего мира. С другой стороны, Сара Садыкова после увольнения из оперного театра получает первое признание в Ташкенте. Потому что татары расселены по миру. В данном случае вопрос, что такое миграция, становится более сложным. Ведь, перемещаясь, человек всегда ищет своих.

В частности, в сборнике «Мәхәббәт»/«Любовь» описана история Исмаила Гаспринского и Зухры Акчуриной. Вместе они издают газету «Тарджеман». Она на русском и намеренно упрощенном татарском языке — но для мусульман. Это уже не привязка к национальности, к территории, а к религии. А потому «Тарджеман» получают люди от Египта до Сибири.

Это значит, что Казани, которая постоянно постулирует свое многообразие, нужно его проговаривать не только в туристических буклетах, но и на уровне литературы, живописи, комиксов. Это дает возможность осмыслить болезненные темы, что будет одновременно и психотерапией, и средством самопознания, позволяющим взглянуть на сложные ситуации с разных точек зрения и найти в них новые смыслы.

Радиф Кашапов

Подписывайтесь на

телеграм-канал,

группу «ВКонтакте» и

страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на

Rutube,

«Дзене» и

Youtube.

И будьте в курсе первыми!